クラウドERPなど、大手企業の基幹システムを提供する株式会社ワークスアプリケーションズ。多様な製品と多くのお客様を持つ同社には、製品に関する問い合わせが日々寄せられます。

「どのマニュアルを見ればいいかわからない」「PDF形式のマニュアルは横断検索ができない」ーー膨大な情報の中から、いかに迅速かつ正確に最適な回答を見つけ出すか。これは多くの企業が抱える共通の課題であり、AIによる変革が期待される領域でもあります。この課題を解決するために、同社で開発したのが、AIを活用したチャットボット「AI WORKS」です。

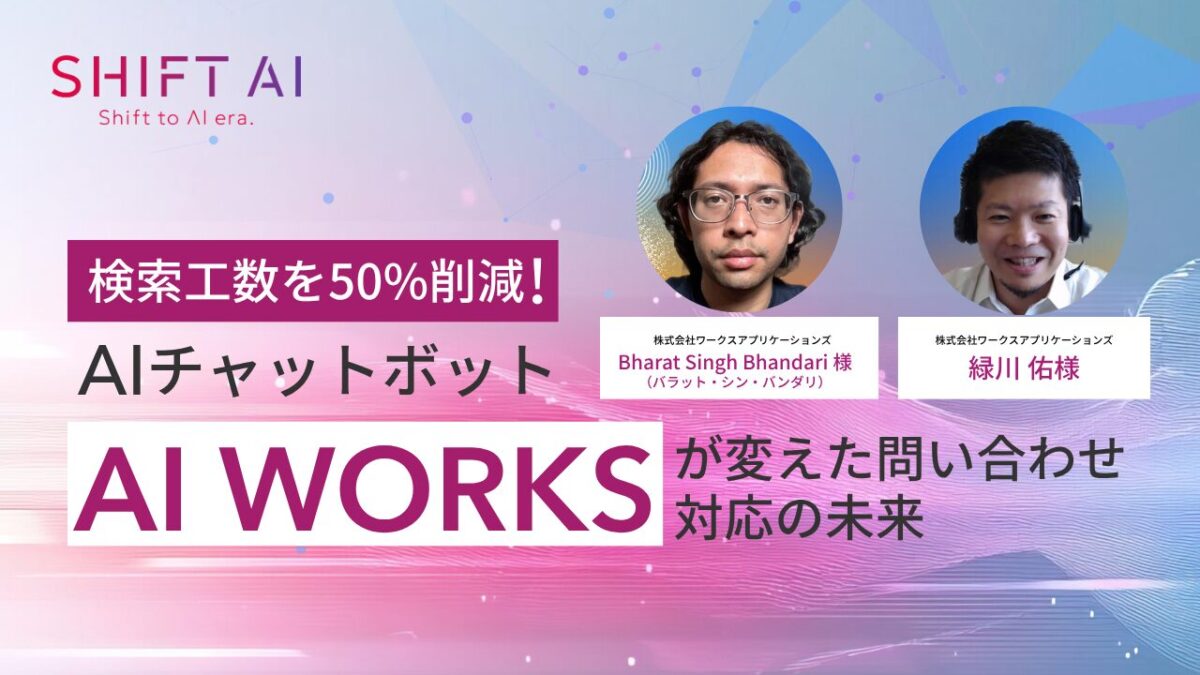

今回は、ワークスアプリケーションズ・シンガポールでAI WORKSの開発を担当したBharat Singh Bhandari様(Data&AI開発部 Chief AI Engineer 以下、バラット様)、緑川 佑様(情報セキュリティマネージャー)を中心に、現場でAI WORKSを活用する藤本 紗衣様(カスタマーサクセス本部 コンタクトセンター部 マネジャー)、佐藤 正繁様(Ariel事業本部 顧客支援部 サポートセンターグループ マネジャー)にお話を伺いました。

AI WORKSが生まれた背景には、どのような課題があったのか。そして、それをどのように乗り越えたのか。自社のAI活用を考えるうえで、具体的なヒントを探ります。

ワークスアプリケーションズ・シンガポール 情報セキュリティマネージャー

シンガポール拠点にて、ITおよび情報セキュリティ全般を統括。グローバルな視点でセキュリティ体制の強化と運用最適化を推進している。今回のプロジェクトでは、開発拠点としてのシンガポールと、日本側のサポートセンターの橋渡し役を担い、両部門間の円滑なコミュニケーションと連携強化に貢献している。

ワークスアプリケーションズ・シンガポール Data&AI開発部 Chief AI Engineer

AI技術者として、チャットボットをはじめとするさまざまなAI関連製品の研究・開発に従事。シンガポール拠点において、最先端のテクノロジーを活用しながら、プロダクトの価値向上に取り組んでいる。今回のプロジェクトでは、生成AIの活用に向けた研究を進める立場として、AIチャットボット「AI WORKS」の開発を担当。

「必須ノウハウ3選」を無料公開

- 【戦略】AI活用を成功へ導く戦略的アプローチ

- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン

- 【現場】正しいプロンプトの考え方

コンタクトセンター業務の効率化に、自社開発のAIチャットボット「AI WORKS」を導入

ーーはじめに、ワークスアプリケーションズ様の概要について教えてください。

弊社は1996年7月に設立され、2025年7月に30期目を迎えました。本社は東京ですが、上海、シンガポール、インド、と海外にも拠点を持っています。

主な製品群は、大手企業向けのクラウドERP「HUE ERP」、同じく大手企業向け開発基盤/グループウェア「ArielAirOne」、そして企業規模を問わず利用できるDXソリューション「HUE Works Suite」の3つです。これらの製品については営業から開発、導入コンサルティング、保守サポートまでを一貫して自社で行っています。

弊社製品の特徴は、お客様からいただいた要望を標準機能の中で拡張することです。基本的には一つのパッケージとして提供し、無償バージョンアップとして、追加コストなしで常に最新の技術を使っていただける設計としています。

ーー自社で開発したAIチャットボット「AI WORKS」を社内のコンタクトセンターに導入した背景には、何があったのでしょうか?

藤本様:コンタクトセンターの業務効率化と、教育体制に課題がありました。

弊社の製品を導入されているお客様は、2025年6月時点で約2,400社(約500企業グループ)です。導入企業数が増えるにつれ、製品に関する問い合わせも増えている状況でした。

製品群が非常に多岐にわたるため、それぞれの製品ごとにマニュアルやFAQが存在し、情報が分散していたんです。特にPDF形式のマニュアルは検索が難しく、お客様からの問い合わせに対して、正しい回答を探し出すのに多くの工数がかかっていました。

また、弊社は2021年に熊本オフィスを設立し、問い合わせ対応体制の拡充を実施しています。そこで新入社員の教育もしていましたが、必要な情報を探す工程に時間を要し、先輩社員の指導工数もかかっている状態でした。

ベテラン社員だけでなく、新しく加わったメンバーが迅速に独り立ちするためにも、膨大な製品情報の中から必要なものを効率的に探し出す仕組みが求められていました。

ーーAIの導入にあたって、社内からはどういった反応がありましたか?問い合わせ対応の業務にAIを活用することに、懸念などはなかったのでしょうか?

バラット様:AI WORKSにおいては、生成AIのテクノロジーが主なテーマですが、それ以前の新しい技術についても、弊社は積極的に調査・検討をしてきました。テクノロジーを積極的に導入する文化があったため、社内からはたくさんのサポートを得られましたね。

AIの導入を検討し始めた初期段階において、日本ではまだAIの情報が少なく、精度やハルシネーション(誤った情報をもっともらしく生成すること)に対する懸念を抱く人はいたと思います。

しかし、AIの導入は「お客様の問い合わせに早く回答できる」という大きなメリットがあったため、まずはどのように使えるか試してみようという形で、前向きな反応が多かったと捉えています。

将来の工数削減に向けた準備を重ね、検索工数「約50%削減」を実現

ーー前向きな反応が多かったということですが、AI WORKSの開発、導入段階で苦労した点はありましたか?

藤本様:運用面で言うと、AI WORKSの正確性をいかに高めるかという課題に直面しました。

生成AIは、導入当初から完璧な回答を示すわけではありません。そのため、AI WORKSが生成した回答が正確であるか、ハルシネーションを起こしていないかなど、一つひとつの応答を人手で確認し評価する作業が発生します。この作業は、現場にとっては一時的に「評価する工数が増えた」という状況でした。

そこで、現場をマネジメントする立場として、「この作業が将来の工数削減につながること」「顧客の問題解決につながるツールであること」を説明し、メンバーにモチベーションを保ってもらえるよう配慮しましたね。

ーー現在、AI WORKSは社内だけでなく、社外にも提供していると伺いました。お客様からはどういった声が届いていますか?

佐藤様:お客様からは、どのマニュアルを見ればいいかを意識することなく、知りたいことをまずAIに質問できるようになったことを評価いただいています。

これまでは、問い合わせをする前にお客様がマニュアルを調べ、その中でわからない場合に問い合わせをする流れが一般的でした。しかし、AI WORKSの導入により、情報をマニュアル内で探すことなく、まずAIに質問できるようになりました。

AI WORKSが該当するマニュアル箇所を提示することで自己解決したり、それでも解決しない場合に問い合わせたりできるため、問題解決までの時間が短縮されたと実感しているお客様が多いようです。お客様側での効率化も少しずつ実現できているように感じます。

ーー社内ではどのような効果が出ていますか?

AI WORKSを導入したことで、コンタクトセンターの検索工数を約50%削減できました。問い合わせ内容の複雑さや曖昧さに関係なく、迅速で正確な回答が可能になったため、お客様にもメリットを感じていただけていると思います。

今後もより多くのお客様にご満足いただけるよう、コンタクトセンターの業務効率化を図ってまいります。

AIを導入するなら、まずはキャッチアップから。PDCAを回すことも欠かせない

ーーAI WORKSの今後について、どういった理想像を描かれていますか?

バラット様:AI WORKSはお客様向けに公開していますが、当社にはお客様とのコミュニケーションプラットフォームとして「@SUPPORT」というシステムがあります。

今後の方向性として、両者のより密な連携や統合の可能性について社内で検討を始めています。実現には関係者間での調整や準備が前提となりますが、AI WORKSの価値向上に向けた一つの選択肢として、今後も慎重に模索していきたいと考えています。

ーー2つを統合することで、今までにないメリットが生まれるということでしょうか?

バラット様:一番のメリットは、正確性が向上することです。

@SUPPORTを通してお客様からいただく問い合わせは、弊社のサポート担当者を相手にしているため、背景や具体的な状況が丁寧に記載されている傾向があります。そういった情報の解像度が高いデータは、AI WORKSがより文脈を理解し、精度の高い回答を生成するために有効です。

お客様の機密情報が漏れない仕組みを整えたうえで、お客様からいただく生の問い合わせデータを活用し、AI WORKSの回答精度をさらに高めることを目指しています。

ーー最後に、AIの導入を検討している企業に向けて、AIを導入する際は何から始めればいいのかなど、ヒントになるようなお考えがあれば教えてください。

バラット様:AIの発展スピードは非常に速いため、まずは情報を追いかけていくことが大事な活動になると思います。AIを活用した製品の公式な文書だけではなく、例えば海外のエンジニアのブログやXで情報を収集するのも一つの方法です。最新のテクノロジーをいかに早くキャッチアップするかが大事ですね。

また、AIの導入で問題になりやすいのは「正確性」だと思います。最初は正確性が低い状態からプロジェクトを始める企業も、決して珍しくないはずです。正確性を上げていくにあたり、「現時点での正確性はどうなのか」を評価する仕組みが必要で、その評価のフローを早めに固めておくことが重要になります。

例えば、生成AIに詳しい方であれば「生成AIだから100%の正確性が出ないのは当たり前」となりますが、生成AIの活用にまだ慣れていない方々からすると、100%に近い精度を期待する方もいるはずです。ただ、期待値が高い状況だと、プロジェクトが思ったように進みません。「どこまでの正確性に達すればいいのか」という期待値の調整も、非常に重要なポイントです。

実際にAIを活用したサービスをリリースしたのち、社内・社外の両方のユーザーから、さまざまな声が上がってきます。時には、エンジニアが考えていたユースケースとは異なるケースも出てくるはずです。

そういった違いを積極的に拾って製品を改善し、ユーザーが使いやすいツールにしていく。このPDCAを早くしっかり回すのも、AIの効果を最大限にするためには、大切な考え方になります。

取材後記

ーーAI WORKSの導入により、ワークスアプリケーションズ様は検索工数の50%削減という成果を上げました。しかし、そこに至るまでには、現場の工数増加への配慮や精度向上への継続的な取り組みなど、多くの課題を乗り越える必要がありました。

同社の事例は、AI導入における現実的な課題と解決策を示す貴重な指針となるでしょう。

ワークスアプリケーションズ様の製品や取り組みについて、詳しくは公式サイトをご覧ください。

株式会社ワークスアプリケーションズ 公式サイト

ワークスアプリケーションズ様が直面したような課題は、多くの企業様にとっても共通の悩みではないでしょうか。AI導入や業務改善の必要性を感じつつも、具体的な方法が分からず不安を抱えていらっしゃる方、あるいは既存のAI活用をさらに効果的にしたいとお考えの企業様へ、SHIFT AIがサポートいたします。

法人向け支援サービス

「生成AIを導入したけど、現場が活用できていない」「ルールや教育体制が整っていない」

SHIFT AIでは、そんな課題に応える支援サービス「SHIFT AI for Biz」を展開しています。

AI顧問

活用に向けて、業務棚卸しやPoC設計などを柔軟に支援。社内にノウハウがない場合でも安心して進められます。

- AI導入戦略の伴走

- 業務棚卸し&ユースケースの整理

- ツール選定と使い方支援

AI経営研究会

経営層・リーダー層が集うワークショップ型コミュニティ。AI経営の実践知を共有し、他社事例を学べます。

- テーマ別セミナー

- トップリーダー交流

- 経営層向け壁打ち支援

AI活用推進

現場で活かせる生成AI人材の育成に特化した研修パッケージ。eラーニングとワークショップで定着を支援します。

- 業務直結型ワーク

- eラーニング+集合研修

- カスタマイズ対応