日々の業務をそつなくこなしながらも、ふとキャリアへの漠然とした不安を感じることはありませんか?周りの同僚や友人が活躍する姿を見て、自分の成長が止まっているように感じ、焦りを覚えることもあるかもしれません。

本記事では、仕事における「自己成長」の本当の意味を解き明かし、成長できる人と停滞する人の決定的な違いを明らかにします。さらに、明日から実践できる具体的な5つのステップを、フレームワークを交えながら徹底解説。AI時代を見据えた、これからのキャリアに必要な「新しい成長のカタチ」まで踏み込んでご紹介します。

この記事を読み終える頃には、あなたのキャリアへの不安は「具体的な行動計画」へと変わっているはずです。変化の激しい時代でも自分らしく輝き続けるための一歩を、ここから踏み出しましょう。

「必須ノウハウ3選」を無料公開

- 【戦略】AI活用を成功へ導く戦略的アプローチ

- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン

- 【現場】正しいプロンプトの考え方

仕事における「自己成長」の本当の意味とは?

ここでは、まず自己成長という言葉の本当の意味を解き明かしていきます。さらに、なぜ今この時代に自己成長が不可欠なのか、そして目指すべき成長にはどのような種類があるのかを一つずつ見ていきましょう。

そもそも自己成長とは?

結論から言うと、自己成長とは「自らの意思で目標を定め、その達成のために能動的に自分を変化させていくプロセス」を指します。重要なのは「自らの意思」と「能動的」という点です。

年齢や経験を重ねることで自然と能力が向上する「成長」とは、似ているようで本質が異なります。その違いを表で見てみましょう。

| 項目 | 自己成長 | 成長 |

|---|---|---|

| 主体性 | 能動的(自ら進んで行う) | 受動的(自然に起こることも含む) |

| 動機 | 内発的(なりたい!) | 外発的(環境による影響など) |

| 意識 | 目的意識が明確 | 目的が曖昧な場合もある |

| 具体例 | 資格取得のために学習計画を立てる | 経験年数で業務に慣れる |

このように「自己成長」とは、明確な意図を持って自分をアップデートしていく意識的な活動です。

【関連記事】

「考える時間がない」あなたへ|仕事のモヤモヤから抜け出す方法

なぜ今、仕事における自己成長が重要なのか?

現代において、自己成長は単なる意識高い系の言葉ではなく、全てのビジネスパーソンにとって不可欠な「生存戦略」と言っても過言ではありません。その理由は、私たちの働く環境が劇的に変化しているからです。

- 終身雇用の崩壊と「人生100年時代」の到来

企業の寿命より個人のキャリアの方が長くなり、会社に依存する生き方が難しくなった - AI・DXによるスキルの陳腐化

昨日まで価値のあったスキルが、明日にはAIに代替される可能性がある - 働き方の多様化

副業やフリーランスなど、個人の実力がより問われる働き方が一般化している

「このままでいいのか」という漠然とした不安の正体は、まさにこの変化です。もはや会社にキャリアを委ねるのではなく、自らの手で市場価値を高め、変化の波を乗りこなしていく。そのために、主体的で継続的な自己成長が、今、何よりも求められているのです。

【関連記事】

「このままでいいのか…」と感じたら読むべき|仕事に悩んだときの見直し方とAI活用

自己成長の3つの種類

自己成長と一言でいっても、実は大きく分けて3つの側面があります。これらをバランス良く伸ばしていくことが、総合的なビジネスパーソンとしての価値を高める上で非常に重要です。

| 成長の種類 | 概要 | 具体例 |

|---|---|---|

| 1. 精神的成長 | 物事の捉え方や考え方が成熟すること | ストレス耐性、自己肯定感、ポジティブ思考 |

| 2. スキル的成長 | 業務に直結する専門知識や技術が向上すること | マーケティング、プログラミング、語学力 |

| 3. 人間的成長 | 人間関係構築力やリーダーシップが向上すること | コミュニケーション能力、主体性、協調性 |

まずは自分が今、どの側面を伸ばしたいのか、あるいは会社からどのような成長を期待されているのかを意識してみましょう。それだけで、日々の行動目標がより具体的になり、取るべきアクションも自ずと明確になるはずです。

【関連記事】

仕事にやりがいがない原因と解決法|転職以外で現状を変える具体的方法

仕事がつまらない10の原因と対処法|現場発の業務改善で変わる働き方

あなたはどっち?仕事で自己成長できる人と停滞する人の決定的な違い

あなたの周りにもいませんか?同じ環境で同じ仕事をしているはずなのに、ぐんぐん成長していく人と、なかなか変化が見られない人。その差は、能力や才能ではなく、実は日々の「マインドセット(考え方のクセ)」と「習慣」に隠されています。

このセクションでは、成長できる人に共通する思考パターンと、無意識に実践している習慣を具体的に解説します。さらに、良かれと思ってやってしまいがちな、成長を妨げるNG行動もご紹介。自分自身の行動と照らし合わせながら、成長への軌道に乗るためのヒントを見つけていきましょう。

【特徴編】成長できる人に共通する5つのマインドセット

仕事で成長できる人は、物事をポジティブに捉え、困難な状況すら「学びの機会」と考える、優れたマインドセットを共通して持っています。それは特別な才能ではなく、意識すれば誰でも身につけることが可能です。

| マインドセット | 具体的な思考・行動 |

|---|---|

| 1. 素直さ | 他者からのフィードバックを、人格否定ではなく「成長のヒント」として真摯に受け入れる |

| 2. 主体性 | 環境や他人のせいにせず、課題を「自分ごと」として捉え、「自分に何ができるか」を考える |

| 3. 好奇心 | 常に「なぜ?」「もっと良くするには?」と問い、未知の分野にも臆せずアンテナを張る |

| 4. 挑戦 | 自分の能力は固定ではなく、努力次第でいくらでも伸ばせると信じ、挑戦を恐れない |

| 5. 目的意識 | 目の前の作業が、チームや会社の目標にどう繋がるかを意識し、付加価値を考えながら動く |

これらのマインドセットは、一つひとつが成長へのアクセルとなります。まずは、自分に一番取り入れやすそうなものから意識してみてはいかがでしょうか。

【関連記事】

主体的に働きたい人必見!AI時代の新しい主体性の身につけ方と実践方法

「仕事が自分ごとにできない…」と感じたら読む記事|当事者意識を育てる3ステップ

【行動編】成長できる人が無意識に実践している4つの習慣

成長し続ける人は、高いモチベーションだけに頼るのではありません。成長を自動化する「仕組み」としての習慣を、日々の生活に取り入れています。

| 習慣 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 1. 目標の細分化 | 「資格を取る」といった大きな目標を「今週はテキストを10ページ進める」のように、すぐに着手できる小さなタスクに分解する日々の小さな達成感が継続の力になる |

| 2. 内省(リフレクション) | 1日の終わりや週の終わりに仕事の進め方を振り返る「KPT法(Keep/Problem/Try)」などを用いて、「良かった点」「課題点」「次に試すこと」を書き出すことで、経験が学びへと変わる |

| 3. 積極的なアウトプット | 学んだ知識を人に話したり、社内SNSで共有したりする「教えることは、最高の学び」と言われる通り、アウトプットすることで知識が整理され、記憶に深く定着する |

| 4. メンターを見つける | 目標となる先輩や上司の思考や行動を観察し、積極的にアドバイスを求める自分一人では気づけない視点や、キャリアの道標を示してくれる存在は、成長の速度を格段に上げる |

これらの習慣を真似ることで、無理なく成長サイクルを回し続けることができます。

【要注意】自己成長を妨げる3つのNG行動

成長したいという気持ちとは裏腹に、無意識のうちに成長のブレーキを踏んでしまう行動があります。ここでは、特に注意すべき3つのNG行動を紹介します。

| NG行動 | 主な特徴 |

|---|---|

| 1. 他責思考 | 失敗や問題を環境や他人のせいにする。「時間がなかった」「教えてくれなかった」が口癖。 |

| 2. 完璧主義 | 失敗を恐れるあまり、100%の準備が整うまで行動に移せない。結果、挑戦の機会を失う。 |

| 3. インプット中毒 | 本やセミナーで学んだだけで満足し、行動が伴わない。知識を「知っているだけ」で終わる。 |

もし一つでも当てはまるものがあれば、まずはそれを自覚することが改善の第一歩です。これらのNG行動は、居心地の良い現状維持(コンフォートゾーン)に留まろうとする自己防衛本能の表れ。意識的に手放していく勇気が、あなたを次のステージへと導きます。

【関連記事】

毎日同じことの繰り返しで仕事がつまらない人へ|生成AI研修で変わる業務改革

仕事に飽きたあなたへ|転職せずに変化を起こす7つの方法

「成長している実感がない」を解決する5つの方法|原因と具体的対策を徹底解説

明日から実践!仕事で自己成長を加速させる5つのステップ

ここでは「成長したい」という気持ちを、具体的な行動に移すための5つのステップを紹介します。

- Step1:現状のスキルとキャリアの棚卸し

- Step2:具体的な目標設定(SMARTの法則を活用)

- Step3:少し背伸びした挑戦(コンフォートゾーンを抜ける)

- Step4:経験から学ぶ「経験学習モデル」の実践

- Step5:周囲を巻き込みフィードバックを得る

このステップに沿って進めることで、自己成長への道のりが明確になり、誰でも着実に一歩を踏み出すことができます。一つずつ、あなた自身の仕事に当てはめながら読み進めてみてください。

Step1:現状のスキルとキャリアの棚卸し

自己成長は、まず「現在地」を正確に知ることから始まります。地図も持たずに航海に出る船がないように、自分の現状が分からなければ、目指すべきゴールへの正しいルートは描けません。

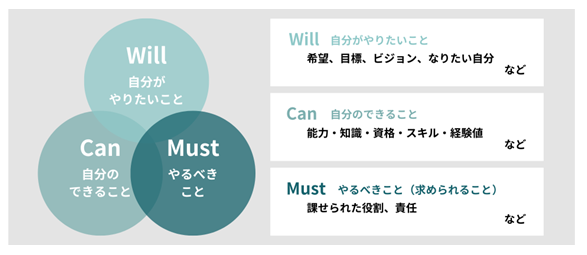

ここで役立つのが、「Will-Can-Must」というフレームワークです。

- Will(やりたいこと):あなたが本当に情熱を感じること、将来成し遂げたいことは何ですか?

- Can(できること):これまでの経験で培ったスキルや、人から褒められる得意なことは何ですか?

- Must(やるべきこと):会社や組織から、あなたは何を期待されていますか?

出典:PASONA「Will-Can-Mustとは?フレームワークの具体例や活用メリットをご紹介」

この3つを書き出し、それぞれの円が重なる部分を探してみましょう。その重なりこそが、あなたが最も力を発揮でき、かつ成長できる領域です。また、円の間に生まれたギャップは、あなたの「成長の伸びしろ」そのものを指し示しています。

【関連記事】

自分の強みがわからない悩みを解決|組織で価値を生み出す人材になる方法

Step2:具体的な目標設定(SMARTの法則を活用)

現在地が分かったら、次は目的地となる「目標」を具体的に設定します。「頑張る」といった漠然とした決意では、行動は長続きしません。ここで活用したいのが、目標設定のゴールドスタンダードである「SMARTの法則」です。

| 要素 | 意味 | 悪い例 | 良い例 |

|---|---|---|---|

| Specific | 具体的か | 英語を頑張る | TOEICのリスニングパートを強化する |

| Measurable | 測定可能か | たくさん勉強する | 毎日30分、公式問題集を1冊解く |

| Achievable | 達成可能か | 1ヶ月で500点アップさせる | 3ヶ月で100点アップを目指す |

| Relevant | 関連性があるか | (海外事業部を目指すのに)簿記を勉強する | 海外事業部を目指すので、TOEICを頑張る |

| Time-bound | 期限が明確か | いつか高得点を取る | 6ヶ月後の公開テストで800点を取る |

このように目標を具体化することで、日々の行動に迷いがなくなります。漠然とした「目標がない」状態から抜け出し、今日やるべきことが明確になるのです。

【関連記事】

仕事に目標がない…このままでいいの?原因・対処法・見つけ方を徹底解説

仕事が回らない原因と解決策|属人化・情報不足・非効率をどう改善する?

Step3:少し背伸びした挑戦(コンフォートゾーンを抜ける)

人が最も成長するのは、居心地の良い「コンフォートゾーン」を少しだけ抜け出し、現在の能力でギリギリ達成できるかどうかの「ストレッチゾーン」に挑戦したときです。

- コンフォートゾーン:慣れ親しんだ安心できる領域。成長は限定的。

- ストレッチゾーン:少し難しいと感じる挑戦領域。成長のチャンスが満載。

- パニックゾーン:難しすぎて手も足も出ない領域。無力感を学ぶだけ。

例えば、いつもは先輩に頼っている業務の一部を「今回は私がやってみます」と手を挙げてみる。一つ上の役職者の視点で、会議資料を自分なりに作ってみる。そんな「少しの背伸び」が、あなたを大きく成長させます。

この挑戦を乗り越えた時に得られる「できた!」という感覚こそが、「成長実感」の正体です。

【関連記事】

成長実感がある仕事の特徴7選|成長できる職場とできない環境の違いとは?

Step4:経験から学ぶ「経験学習モデル」の実践

貴重な挑戦も、やりっぱなしでは非常にもったいないです。経験を本当の学びに変えるためには、「経験学習モデル」というサイクルを意識的に回すことが重要。これは「やってみる→振り返る→教訓を得る→次で試す」という成長のエンジンです。

- 具体的経験(Concrete Experience):まずは行動する。ストレッチゾーンの仕事に挑戦する。

- 省察的観察(Reflective Observation):行動を振り返る。「なぜ上手くいったのか?」「何が課題だったか?」

- 抽象的概念化(Abstract Conceptualization):振り返りから教訓を引き出す。「〇〇な場合は、先に△△さんに相談するのが良さそうだ」など、自分なりの法則を見つける。

- 能動的実験(Active Experimentation):得られた教訓を、次の機会に試してみる。

このサイクルを回すことで成功も失敗もすべてが学びとなり、再現性のある成長を遂げることができます。

Step5:周囲を巻き込みフィードバックを得る

自己成長は、孤独な戦いではありません。むしろ、積極的に周囲を巻き込むことで、そのスピードは格段に上がります。なぜなら、自分では気づけない強みや課題、つまり「盲点」を他者からの客観的なフィードバックが教えてくれるからです。

「この資料、もっと良くするためのアドバイスをいただけませんか?」

「今日のプレゼン、分かりにくい点はありませんでしたか?」

このように、自分からフィードバックを求めに行く姿勢は、成長意欲の表れとしてポジティブに捉えられます。特に「人に頼れない」「褒められない」と感じる職場環境にいる方こそ、勇気を出して一歩を踏み出してみてください。

耳の痛い意見ほど、成長のヒントが隠されているものです。もらったアドバイスを素直に実践しその結果を報告することで、周囲からの信頼も厚くなっていくでしょう。

【関連記事】

人に頼れない職場がつらい理由と信頼関係を育てる方法

褒められない職場でつらいあなたへ|やる気が続かない理由と対処法

AI時代に求められる自己成長の新たなカタチ

これまでの自己成長の考え方を踏まえ、ここでは本メディアならではの視点、つまり「AI時代における自己成長」について掘り下げていきます。

テクノロジーが進化する未来を見据えたとき、私たちの成長の方向性はどのように変わるのでしょうか。AIをライバルではなく最高の相棒とするための、新しい成長戦略を描いていきましょう。

単純作業はAIへ。人間にしかできないスキルとは

結論から言えば、AI時代に私たちが目指すべきは「AIにできないこと」にリソースを集中させることです。AIは、過去のデータに基づいた分析や、ルールが明確な定型業務を、人間とは比較にならないスピードと正確性でこなします。

| AIが得意なこと (代替される可能性が高いスキル) | 人間ならではの価値 (今後ますます重要になるスキル) |

|---|---|

| 情報収集・データ分析 | 0から1を生み出す創造性、新しい企画の発想 |

| 議事録作成・翻訳 | 相手の気持ちを汲み取り、心を動かす共感性 |

| 定型的な資料作成 | 前例のない課題を解決する複雑な問題解決能力 |

| ルールに基づく単純作業 | チームをまとめ、率いるリーダーシップ |

これからの自己成長とは、AIを「優秀なアシスタント」として使いこなし、人間にしかできない付加価値の高い業務に自分の時間とエネルギーを注ぐことに他なりません。

あなたの成長ポートフォリオは、AI時代に対応できていますか?今一度、スキルの棚卸しをしてみることをお勧めします。

【関連記事】

「変化がない職場」の原因と解決策|生成AI導入で実現する組織変革

仕事で評価されない現状から脱却|頑張りを成果に変える5つの戦略と生成AI活用術

仕事が楽にならない本当の理由とは?改善しても忙しい原因と対策を解説

変化に対応する「学び続ける力」の重要性

VUCAと呼ばれる予測困難な時代において、もはや現状維持は後退を意味します。市場のルールや顧客のニーズは、ある日突然変わるかもしれません。このような時代に求められるのは、変化の波にただ対応するだけでなく、自らが波の乗り手、さらには波を起こす起点となる力です。

| 【VUCA(ブーカ)とは】 Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)の4つの言葉の頭文字を組み合わせた造語。将来の予測が困難な状態を表す言葉です。 |

これまでのビジネスでは、過去の成功体験や「正解」とされるやり方を踏襲することが評価されてきました。しかし、これからは違います。

- アンラーニング(学習棄却):過去の成功体験に固執せず、古くなった知識や価値観を意識的に手放す

- アジャイルな姿勢:完璧な計画を待つのではなく、まず小さく始めて素早く改善を繰り返す

- 当事者意識:自分の担当範囲に閉じこもらず、組織全体の課題を自分ごととして捉え、改善を提案する

「変えたいけど変えられない」と嘆くのではなく、まずは身近な業務の非効率を改善する提案をしてみる。新しいツールを導入してみる。その小さな一歩が、あなたを「変化の受け手」から「変化の創り手」へと変える、重要な成功体験となるのです。

【関連記事】

変化を起こしたい気持ちはあるのに行動できない?小さな一歩から組織を変える方法とは

このままでいいのか…仕事に悩むあなたへ|現状打破のヒント

【マネジメント視点】個人の成長を組織の力に変える方法

ここまでは個人の自己成長に焦点を当ててきましたが、最後に視点を一つ上げ、経営層やマネジメント層の方向けに「部下の成長をいかに組織の力に変えるか」というテーマを解説します。

個人の成長意欲という貴重な資源を、チームや企業全体の推進力へと昇華させるためには、上司の関わり方が極めて重要です。

部下の自己成長を支援する環境づくり

部下の自己成長を本気で願うなら、マネージャーがやるべきことは「指示命令」ではありません。部下が自らの意思で「成長したい」と感じ、挑戦への一歩を踏み出せるような「環境」を整えることです。

その土台となるのが、Google社の調査でも有名になった「心理的安全性」です。心理的安全性が高い職場とは、ひと言でいえば「何を言っても大丈夫」とメンバーが感じられる場所です。

- 失敗を許容する文化:挑戦した結果の失敗を責めるのではなく、その挑戦自体を称賛する

- オープンな情報共有:会社のビジョンや目標を透明性高く共有し、部下が自分の仕事の意義を理解できるようにする

- 傾聴と対話:1on1ミーティングなどを通じて、部下一人ひとりのキャリアプラン(Will)に真剣に耳を傾ける

「どうせ言っても無駄」「失敗したら怒られる」と感じる環境で、主体性が育つことはありません。「新人が育たない」「上司が動かない」といった課題の根源は、この心理的安全性の欠如にある場合が非常に多いのです。

部下の成長意欲という”種”は、安全な土壌があって初めて芽吹くことを忘れてはなりません。

【関連記事】

新人が育たない企業の特徴と原因|生成AI活用で解決する新時代の人材育成法

「上司が動かない」悩みを解決!主体的に行動して組織で輝く人材になる方法

「現場任せきり」が招く失敗とは?組織で変えるべき3つの構造と打ち手

成長意欲を引き出す目標設定とフィードバック

部下を最も効果的に成長させる具体的なアクション、それは「仕事を任せること」、すなわち「権限移譲」です。そして、その結果に対して的確な「フィードバック」を行うこと。この2つは必ずセットでなければなりません。

ただし、権限移譲は「丸投げ」とは全く異なります。

| 良い権限移譲 | 悪い権限移譲(丸投げ) |

|---|---|

| 仕事の目的とゴールを明確に共有する | 目的も背景も説明せず、ただ作業を振る |

| やり方(How)は基本的に部下に任せる | やり方をマイクロマネジメントで細かく指示する |

| 定期的に進捗を確認し、相談に乗る | 完全に放置し、問題が起きてから介入する |

| 結果だけでなく、プロセスや工夫を評価する | 結果だけで判断し、プロセスを見ようとしない |

部下のレベルより少しストレッチな仕事を任せることで、当事者意識と責任感が育ちます。そして、その経験をフィードバックの場で一緒に振り返ることで、経験は学びへと昇華されるのです。

これは「仕事が任されない」と嘆く部下を救い、業務の「属人化」を防ぐ、組織にとっても極めて有効な一手となります。

【関連記事】

仕事を任されない人の特徴7つと改善方法|AI時代に求められる人材への転換

「全部自分で抱えて疲れた…」属人化が進む職場の問題と抜け出す方法を解説

なぜ改善提案が通らない?職場を変えるための突破口とは

まとめ|自己成長で仕事を、もっと面白く、もっと価値あるものに育てていこう

本記事では、仕事における自己成長の本当の意味から、成長できる人の特徴、そして明日から実践できる具体的な5つのステップまでを解説してきました。VUCAと呼ばれる変化の激しい時代において、自己成長はもはや特別な意識ではなく、自らのキャリアを豊かにするための「必須科目」です。

現状を分析し、具体的な目標を立て、少し背伸びした挑戦を繰り返す。そして、その経験を振り返り、周囲からのフィードバックを力に変える。このサイクルを回し続けることが、あなたを着実に、そして確実に理想の未来へと導いてくれます。

AIには代替できないあなただけの価値を高め、変化を乗りこなす力を手に入れる。自己成長とは、不確実な未来に対する、最も確実でリターンの大きい自己投資なのです。この記事が、あなたの次の一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。

よくある質問

- Q忙しくて自己成長のための時間が取れません。どうすればいいですか?

- A

まずは、新しく時間を確保しようとするのではなく、今ある業務時間の中で成長の機会を見つけることから始めてみてください。

具体例

- いつもより5分早く仕事を終える工夫をする

- 会議の目的を常に意識して発言してみる

本記事で紹介した「経験学習モデル」を意識し、日々の仕事から何を学べるかを考えるだけでも、成長の質は大きく変わります。

- Q目標設定が苦手です。どうしても高い目標を立ててしまい、挫折してしまいます。

- A

初めから完璧な目標を立てる必要はありません。まずは「SMARTの法則」の「Achievable(達成可能か?)」を特に意識し、自分が「これならできそう」と心から思えるレベルまで目標を下げてみましょう。

「3ヶ月で資格を取る」が難しいなら、「まず今週は参考書を10ページ読む」で十分です。小さな成功体験を積み重ねることが、結果的に大きな目標達成への一番の近道になります。

- Q周りに目標となる人がおらず、成長の方向性が分かりません。

- A

社内に目標となる人がいない場合、視点を社外に移してみるのがおすすめです。SNSやビジネス系のイベント、オンラインサロンなどで、自分が「こうなりたい」と思えるロールモデルを探してみましょう。

その人がどのようなキャリアを歩んできたのか、何を学んでいるのかを調べるだけでも、大きなヒントになります。また、キャリアコーチングなど、プロの力を借りて客観的なアドバイスをもらうのも非常に有効な手段です。