「DXという言葉をなくす」。花王は、そんな大胆な目標を掲げています。

2027年までに、AIやデジタルが社内で“特別なもの”ではなく“当たり前の存在”になること──それが花王の中期経営計画「K27」が描く未来像です。

この思想を実現するために、同社では全国規模の勉強会や、1万人以上が受講したAI教育プログラム、独自の社内生成AIツール「Kao AI Chat」など、多層的な取り組みを展開してきました。

本記事では、全社DX推進部の内山氏ら3名にお話を伺い、生成AIを“当たり前の道具”に変えていくプロセスを追います。

花王株式会社

デジタル戦略部門 DXソリューションズセンター

デジタルイノベーション推進部 部長

博士(工学)修了後、2001年花王株式会社に入社。ハウスホールド研究所やマテリアルサイエンス研究所にて研究開発を担当。2016年度に農林水産省に出向し、バイオマス行政や、次世代政策立案プロジェクト「チーム2050」に参画。2018年に先端技術戦略室に帰任し、課長としてデジタルによる能率化テーマを担当。2022年に先端技術改革部部長(デジタル運用担当)。2025年より現職。

花王株式会社

デジタル戦略部門 DXソリューションズセンター

デジタルイノベーション推進部 マネジャー

1991年花王株式会社入社。社内情報システム担当としてサーバーインフラの導入管理業務を経て人事情報と連動したセキュリティ管理システムや役員に向けたモバイル経営情報システム等の設計、開発を担当。現在はデジタル戦略部門で社内向け生成AIツールの企画、設計を中心に様々な業務効率化ツールを提供して社内のDX推進を担当。

花王株式会社

デジタル戦略部門 DXソリューションズセンター

デジタルイノベーション推進部 マネジャー

2001年カネボウ化粧品入社。化粧品事業の販売から事業部までを経験。現在はデジタル戦略部門でDX人財開発を担当。DX人財開発マネジメントをはじめ、DXアドベンチャープログラム、KAOAIアカデミー、シチズンディベロッパー育成など、デジタル変革を支える人材育成と仕組みづくりを担当。

※株式会社SHIFT AIでは法人企業様向けに生成AIの利活用を推進する支援事業を行っていますが、本稿で紹介する企業様は弊社の支援先企業様ではなく、「AI経営総合研究所」独自で取材を実施した企業様です。

「実務ノウハウ3選」を公開

- 【戦略】AI活用を社内で進める戦略設計

- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン

- 【現場】属人化させないプロンプト設計方法

社内からDXという言葉をなくす。花王が描く2027年のゴール像

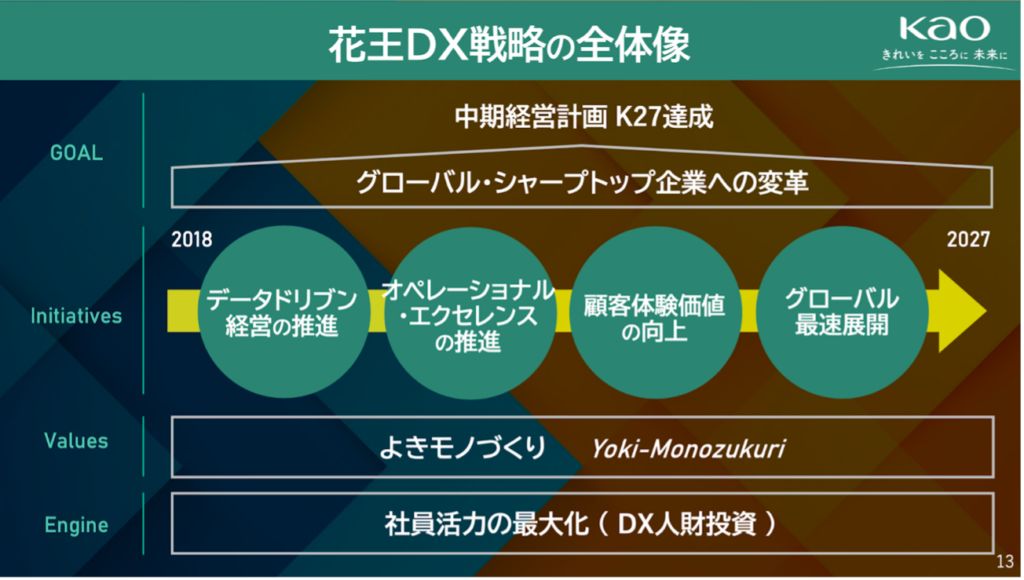

花王が掲げる未来像の中でも特に印象的なのが、「DX(デジタルトランスフォーメーション)」という言葉そのものを2027年までに社内からなくす「中期経営計画 K27」への挑戦です。

同社はDXのロードマップを作成し、「データドリブン経営の推進」「オペレーショナル・エクセレンスの推進」「顧客体験価値の向上」そして「グローバル最速展開」という4つの柱に沿った取り組みを進めています。

DXやAX(AIトランスフォーメーション)を「特別なもの」「意識的に行うもの」として扱う段階から、「当たり前」へと進化させる。その先に、花王が目指す未来があります。同社の挑戦は単なる業務効率化ではなく、人が創造性と共感性に力を注げる環境をつくることにあります。

全国に足を運び“デジタル技術は他人事ではない”を伝えた勉強会

2027年のゴールに向けて花王が最初に取り組んだのは、全国の現場に足を運んで行った勉強会です。研究開発や生産の領域にはもともとデジタルに強い人材が多かったため、そこから部門発信で教育プログラムを広げていく流れが自然に生まれました。

勉強会は、デジタル技術を“自分ごと”として捉える最初のきっかけになりました。トップダウン的に行うのではなく、現場での理解と納得を伴うスタートだったことが、後の全社展開への大きな布石となりました。

「オンライン学習」で一気に拡大──1万人が受講したAI教育プログラム

先の勉強会で芽生えたAIへの関心を、花王はさらに制度として広げていきました。その中心となったのが「Kao AI Academy」です。フレンドコースとマスターコースという二段構えで設計された教育プログラムは、短期間で1万人以上の社員が受講する規模に成長しました。

プログラムが開始された当時は生成AIという言葉が広がり始めた時期で、まずは基本的な理解を浸透させることが重要でした。

「フレンドコース」では社内のルールにからめた話や生成AIでできることなど、AIについて知り、慣れ親しんでもらえるような内容を中心に提供しました。基礎知識の確認テストも組み込まれ、安心して利用をスタートできる環境が整えられました。

一方、「マスターコース」では実践的な学びを重視しました。プロンプトを入念に書かないと十分な成果が得られなかった当時の状況を踏まえ、受講者に実際にプロンプトを入力してもらい、どうアウトプットされるかを確認するような形で進めていきました。

このように、基礎から応用までを段階的に学べる仕組みが形づくられていきました。

急速に受講が広がった背景には、社長が「Kao AI Academy」について言及する動画を社内ポータルで発信したことがあります。さらに、プログラムは対面ではなくオンライン形式を採用し、隙間時間に各社員が適宜受講できる仕組みを構築したことも浸透を加速させました。

社員からは「これまでAIについて体系的に勉強する機会がなかったので、このプログラムを受講できて良かった」という声も寄せられました。内容は基本的なものが中心でしたが、学ぶ機会を設けたこと自体が大きな意味を持ったのです。

ChatGPTの無料版は使用しない──自社開発ツールとガイドラインで守った“安心してAIを使える環境”

教育と並行して花王が力を入れたのが「安心してAIを試せる環境づくり」でした。ChatGPTが登場した当初に直面したのはセキュリティの問題です。入力した情報が学習に使われる可能性を否定できず、社内での無料版の使用は原則禁止にせざるを得ませんでした。

一方、同社はAzure OpenAI Serviceをベースにした「Kao AI Chat」の構築を進めました。自社でUIを開発することで、社員が安心して利用できる環境を整えました。

Kao AI Chatの利用にはガイドラインへの同意が必須です。そこには「個人情報は入力しない」「出力結果は必ず利用者が確認する」といった基本的なルールが明記されています。法務部門とも連携し、情報漏洩やハルシネーションへの懸念を最小限に抑える形で仕上げました。

すでに公開されている他社さんのガイドラインを参考にさせてもらいながら、自社の法務部門の社員と一緒に構築をしてきました。今後もAIの最新状況と照らし合わせながら、定期的にアップデートしていく予定です

現在、Kao AI Chatは毎日2,000人以上の社員に利用され、要約や文章作成、翻訳など幅広い業務に用いられています。また、特定の社員には「Microsoft 365 Copilot」や「ChatGPT Enterprise」も展開され、用途に応じて使い分けられています。

「安心して試せる環境があるからこそ継続的に使い続けられる」という内山氏の言葉通り、利用の展開と制限のバランスを考えて設計したことが、AI活用の大きな支えとなりました。

現場教育のアップデートとエージェント化構想

AI活用の今後の展望について、内山氏、吉岡氏、吉川氏はそれぞれ別の視点から未来を描いています。

内山氏は、“AIに任せる仕事と人がやるべき仕事をどう分けるか”を語ります。

全社的な業務能率化がミッションです。人でなければできない想像力や共感力が必要な仕事に、どこまで人の時間と能力を注ぎ込めるか、そしてそれ以外をいかにAIで効率化できるかを日々考えています。ルーティンワークや作業と言われる性質の仕事をどこまで自動化できるかということに引き続き注力していきたいです

一方、教育を担当する吉岡氏は、現場の変化を実感しています。

2024年までに展開してきた内容からAIが大きく進化しているため、教育プログラムを継続的にアップデートして発信する準備を進めています。中心的な組織がすべてを担うのではなく、現場に近い社員が課題を解決できるよう、能力開発やルール整備に取り組んでいるところです。弊社全体の戦略としてグローバル展開も進めているので、国内にとどまらず海外でも推進していきたいと考えています

また、吉川氏は自社開発ツールの機能拡張だけでなく、自律的に動く“エージェント”のような仕組みにも挑戦したいと語ります。

私たちは社内で『Kao AI Chat』を開発し、グローバルで利用できる環境を整えました。今後は機能強化が重要だと考えています。ClaudeやGeminiといったモデルのバリエーションを増やし、ディープリサーチのような機能も取り入れていく予定です。さらに、“AIエージェント”と呼ばれているような、人に代わって仕事を自律的に進めてくれるツールも提供していきたいと考えています

教育とツール、それぞれの進歩が噛み合うことで、AIは特別な存在ではなく自然に使い続けられる相棒になっていく──3名からは、効率化のその先に「人が創造性に集中できる未来」を実現したいという思いが共通して伝わってきました。

花王から学ぶ「真似するべき」5ポイント

花王の生成AI活用は、勉強会・教育制度・専用ツール・ガイドライン・未来志向の構想が連動している点に特徴があります。再現性の高い取り組みを、5つのポイントに整理しました。

- 現場を巻き込む勉強会

全国各地の工場にまで足を運び、現場社員と直接向き合いながらデジタル技術の利便性や将来性を訴える。デジタル技術を遠い存在ではなく、日々の仕事に直結するものとして実感させたことが浸透の出発点になりました。 - 教育を制度化し短期間で拡大

教育プログラムをフレンドコースとマスターコースの二段構えで設計。基礎から実践まで段階的に学べる仕組みと、オンラインで隙間時間に受講できる形式を整え、わずかな期間で1万人超が受講する規模に成長しました。 - 安全性を最優先したツール整備

無料版ChatGPTを原則禁止とする一方で、Azureを基盤とした「Kao AI Chat」を自社開発。ガイドラインと同意プロセスをセットにすることで、安心して試せる環境を実現し、社員が継続的に使い続けられる仕組みをつくりました。 - 教育の継続的なアップデート

AI技術の進化にあわせて教育内容を定期的に見直し、常に最新の知識を社員に届けられるようにしています。学びを一度きりのものにせず、継続的に更新する仕組みを整えたことで、社員が自然にAIを活用し続ける土壌が育っています。 - 未来を見据えた「エージェント化」とDX卒業宣言

自社開発ツールの機能強化に加え、将来的にはAIが自律的に仕事を進める“エージェント”の実装を構想。さらに2027年までに「DX」という言葉自体を社内からなくすことを掲げ、AIやデジタルを空気のように自然に存在させる未来像を示しています。

これらの取り組みは、特別な技術投資に依存せず、多くの企業でも応用できる実践例です。特に「現場に足を運んで自分ごと化させる勉強会」や「AI利用の展開と制限のバランスを考えた設計」は、すぐに取り入れられるヒントになるでしょう。

花王の事例が示すのは、生成AI定着のカギはツール導入ではなく“使われ続ける仕組み”にあるということです。教育と基盤整備を一体で進め、文化にまで落とし込むことが、全社的な活用への近道です。

しかし、自社でこれを実践しようとすると、

「どうやって社員全体に浸透させるのか」

「本社と現場の温度差をどう埋めるのか」

「教育や成果をどう可視化するのか」

といった壁に直面する企業も少なくありません。

私たちSHIFT AIは、こうした「導入したが定着しない」という課題解決を得意としています。

企業文化や業務に合わせた浸透施策の設計から、社員スキルを底上げする伴走型研修、成果を見える化する仕組みづくりまで、AI定着に必要なプロセスを一気通貫で支援します。

「生成AIを一部の社員しか使っていない」「思うように成果が出ない」──そんなお悩みをお持ちでしたら、ぜひ一度、私たちの支援内容をご覧ください。

法人向け支援サービス

「生成AIを導入したけど、現場が活用できていない」「ルールや教育体制が整っていない」

SHIFT AIでは、そんな課題に応える支援サービス「SHIFT AI for Biz」を展開しています。

AI顧問

活用に向けて、業務棚卸しやPoC設計などを柔軟に支援。社内にノウハウがない場合でも安心して進められます。

- AI導入戦略の伴走

- 業務棚卸し&ユースケースの整理

- ツール選定と使い方支援

AI経営研究会

経営層・リーダー層が集うワークショップ型コミュニティ。AI経営の実践知を共有し、他社事例を学べます。

- テーマ別セミナー

- トップリーダー交流

- 経営層向け壁打ち支援

AI活用推進

現場で活かせる生成AI人材の育成に特化した研修パッケージ。eラーニングとワークショップで定着を支援します。

- 業務直結型ワーク

- eラーニング+集合研修

- カスタマイズ対応

🔍 他社の生成AI活用事例も探してみませんか?

AI経営総合研究所の「活用事例データベース」では、

業種・従業員規模・使用ツールから、自社に近い企業の取り組みを検索できます。