「生成AIの導入は進んだ。ですが、それを“組織全体の力”に変えるにはどうすればよいのでしょうか・・・」

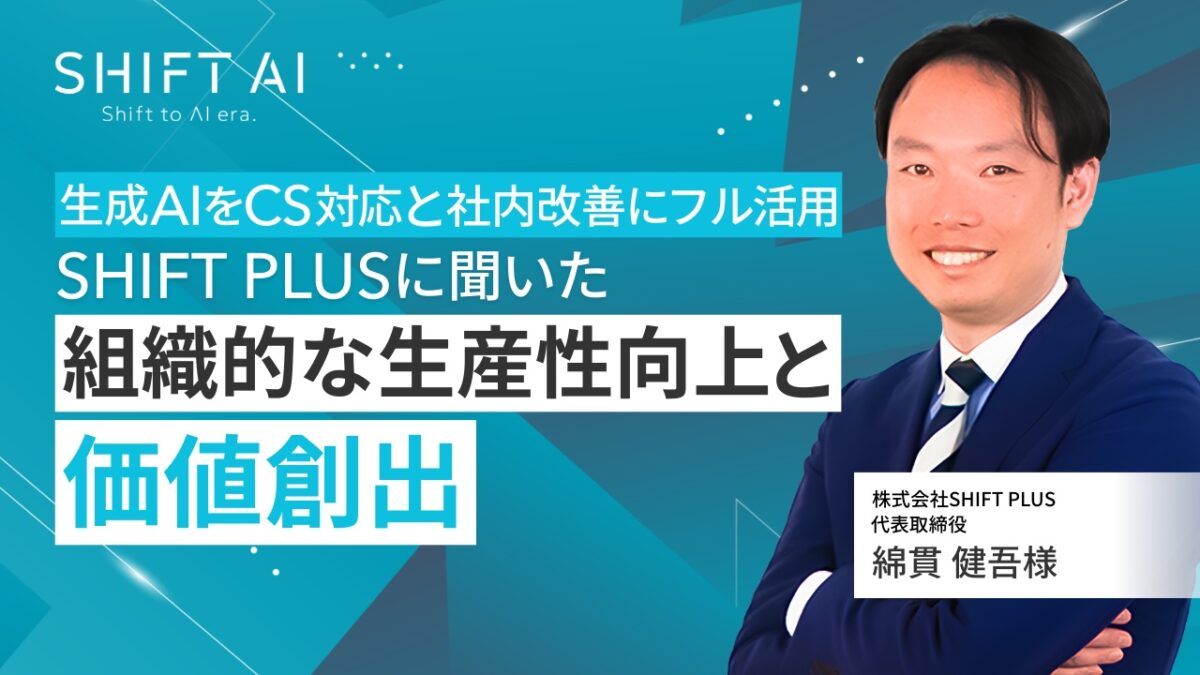

多くの企業がこの問いに直面する中、高知県を拠点とする株式会社SHIFT PLUSは、ユニークな戦略と現場主導の実践により、着実に成果を上げています。SHIFTグループの一員としてカスタマーサポート領域を担う同社では、全社研修や活用ルールの整備などを通じて、生成AIの利活用を“個人任せ”にせず、組織的な生産性向上と価値創出につなげる取り組みを推進しています。

▶︎ 株式会社SHIFT PLUS

さらに注目すべきは、非エンジニアの社員がGeminiと対話しながら現場の課題を解決するアプリを自作するといった、いわゆるバイブコーディング的な文化がすでに根付き始めている点です。

今回は、代表取締役の綿貫健吾氏、事業推進部 サービス推進チーム チーム長の鈴木康太氏、経営管理部 経営管理課 情報システムチーム チーム長の大﨑正徳氏の3名にお話を伺い、SHIFT PLUSにおける生成AI活用の現在地と、そこから見える“地方発・共創型AI文化”の可能性を探りました。

※株式会社SHIFT AIでは法人企業様向けに生成AIの利活用を推進する支援事業を行っていますが、本稿で紹介する企業様は弊社の支援先企業様ではなく、「AI経営総合研究所」独自で取材を実施した企業様です。

「必須ノウハウ3選」を無料公開

- 【戦略】AI活用を成功へ導く戦略的アプローチ

- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン

- 【現場】正しいプロンプトの考え方

SHIFT PLUSが地方企業として描く生成AI戦略の土台

SHIFT PLUSは、2015年に高知県で設立された企業です。SHIFTグループの一員として、カスタマーサポート領域を中心に事業を展開しており、現在はITヘルプデスクやエンタープライズ向けのコールセンター事業などを手がけています。

SHIFT PLUSが高知に拠点を構える背景には、地域の文化や人材特性に着目した戦略があります。代表取締役の綿貫健吾氏は、「高知は漫画文化が盛んで、『アンパンマン』の作者であるやなせたかし先生をはじめ、クリエイティブな活動を育む土壌があります。また“おもてなし文化”が根付いており、カスタマーサポートとの親和性が高いと考えました」と語ります。

当初はソーシャルゲーム領域のカスタマーサポートからスタートしましたが、2019年以降はエンタープライズ分野にも進出。現在ではSHIFTグループ約40社の中で、CS(カスタマーサポート)領域を専業で担う企業としてのポジションを築いています。

CS領域では後発企業としてスタートした同社は、競合との差別化を図るためにFAQやノンボイス領域のコンテンツマネジメント、VoC分析などに特化。課題の可視化とAI活用を軸とした提案力で、既存の大手アウトソーサーとは異なる価値を提供してきました。

「FAQを整備しても問い合わせが減らない。それは“企業側が想定して作っている”からです。私たちはユーザーの声をもとにFAQを再構築し、問い合わせ件数の削減や顧客満足度の向上につなげています」と綿貫氏は話します。

生成AIの全社展開を支える“研修×事例共有×ツール選定”の三位一体アプローチ

同社が生成AIの社内活用にあたっていち早く導入したのは、全社員を対象とした独自の研修プログラムでした。AI推進を担当する鈴木康太氏は、次のように語ります。

「Google検索の延長のような使い方では、生成AIの力は引き出せません。SHIFT PLUSではナレッジマネジメントを重要視しており、その延長にある“生成AIを知識活用の武器にする”という目的のもと、全社研修を設計しました」(鈴木氏)

研修は自社制作の140ページ超のスライドと13本の動画教材で構成され、プロンプト設計、RAGの構造、セキュリティリスクなど、生成AIを業務に応用するために必要な知識を網羅的にカバーしています。受講者には理解度テストの合格が必須とされ、業務の合間の時間を使って全員が受講を完了しました。

同社で導入した生成AIツールは、グループ会社が開発した生成AIツール「LibrariAI(ライブラリーエーアイ)」に加えて、GoogleのGeminiを全社導入。セキュリティ面についても、情報システム部がガイドラインを整備し、安全に活用できる環境が整えられています。チーム長の大﨑正徳氏は「Google Workspaceとの親和性に加え、Geminiのセキュリティ面が堅牢であることも導入の決め手でした」と話します。

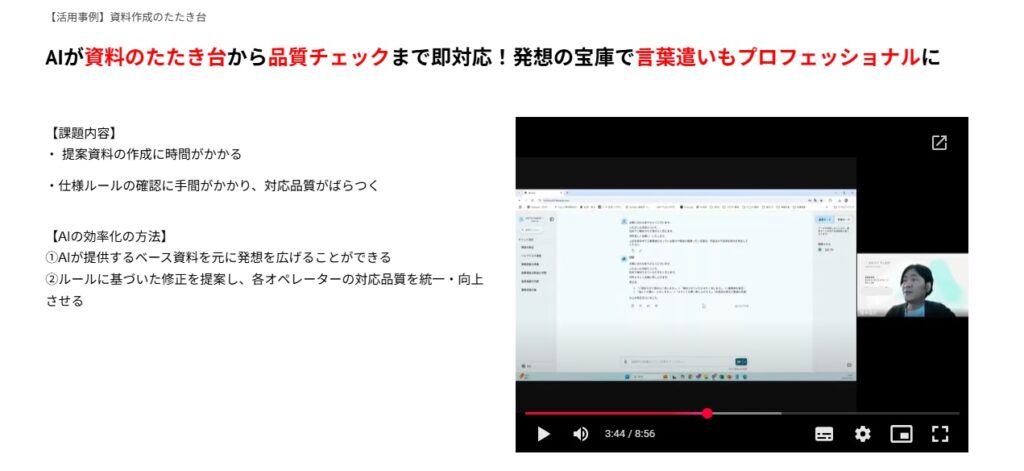

さらに同社では、社内ポータルや動画インタビュー形式での活用事例の共有も推進。約40件の社内事例を集約し、インタビュー形式で紹介する動画も複数制作。プロンプトの工夫や成果が“見える化”されており、社員同士で気づきをシェアし合う文化が形成されています。

「社内には自発的にAIを使いこなす“エバンジェリスト”のようなメンバーもおり、彼らが先導する形で事例が次々と生まれています。そうした小さな成功が、社内の生成AIリテラシー全体を底上げしてくれています」と鈴木氏は語ります。

FAQ・VoC分析を強みに変える──CS現場で実践するAI活用の仕組み化

SHIFT PLUSでは、コンタクトセンター運営やナレッジマネジメント支援といった自社の中核事業においても、生成AIの活用が急速に広がっています。

たとえば、FAQの整備やチャットボットの改善といった業務では、生成AIを活用することで従来に比べて改善スピードと精度が格段に向上しました。

「従来のFAQは企業側の“想定”で作られていることが多く、ユーザーの本当の疑問に答えられていませんでした。私たちはコンタクトセンターに蓄積されたユーザーの声(VoC)を活用し、生成AIでFAQやスクリプトを改善しています。問い合わせ件数の削減だけでなく、顧客体験の質にもつながっていると感じます」と綿貫氏は語ります。

同社では、VoC分析のプロセス自体も標準化しており、新入社員でも一定の品質で分析レポートを作成できる仕組みを構築。そのプロセスを生成AIに学習させることで、数十倍の処理スピードを実現しています。

綿貫氏は「人間が1日に対応できる件数には限界がありますが、AIなら一瞬で1万件を分析できます。おかげで提案前のプリセールス段階で、数百件単位のVoC分析が無償提供できるようになり、競合に対する大きな差別化ポイントにもなっています」と説明します。

さらに、こうした効率化によって生まれた余力は、ナレッジマネージャーとしての稼働拡大や提案活動へのシフトなど、より高付加価値な業務に再配分されています。

生成AIを単なるツールとしてではなく、「業務の可視化・標準化の延長線上にある“加速装置”」として戦略的に取り入れている点が、SHIFT PLUSの大きな特徴です。

“非エンジニアでも作れる”を当たり前に──社内に根づくバイブコーディング文化

さらに、生成AIの活用が単なる業務効率化にとどまらず、現場主導での業務改善アプリ開発という領域に広がっています。注目すべきは、こうした開発を非エンジニアの社員がGeminiと対話しながら実現している点です。

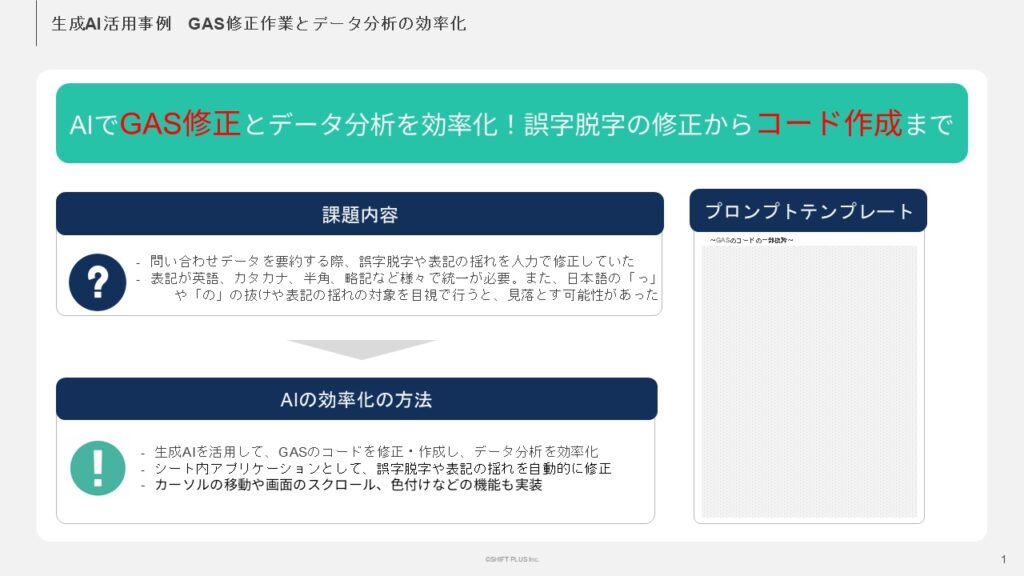

「もともとはGoogleスプレッドシートでの関数作成や集計作業を効率化する目的で始まった取り組みでしたが、次第に“ツールがなければ自分たちで作る”という発想に進化していきました」とAI推進を担う鈴木氏は語ります。

実際に社内では、工数可視化アプリや会議の議事録からタスクを抽出するアプリなどが次々と生まれており、いずれも1〜2日でプロトタイプが完成。3日目には社内で稼働し始めるという驚くべきスピード感で開発が進められています。

これらの開発は、すべてAIとの対話を通じて行われており、GAS(Google Apps Script)のコード生成をGeminiに任せ、ノーコード感覚でアプリを構築しています。直近では、GoogleのAI StudioやFirebase Studioなど最先端のツールも活用し、アプリ開発にも取り組んでいます。まさに、“バイブコーディング”文化が社内に定着しつつある状態です。

このように、SHIFT PLUSでは「現場にしかわからない業務課題を、現場の手でAIと共創しながら解決していく」という文化が根付き始めており、テクノロジーによる民主化と自走型組織の形成が現実のものとなっています。

教育、地方連携、事業変革──SHIFT PLUSが描く「AIで共創する組織」の未来像

生成AIを活用した業務改善にとどまらず、SHIFT PLUSは「AIを活用する文化そのもの」を社内に根づかせることに重きを置いています。

「社内では、業務効率化のためにAIを使うのは当たり前という空気ができてきました。今後はそれをさらに進め、“AIと共創しながら新たな価値を生み出す組織”に進化していきたいと考えています」と綿貫氏は語ります。

すでにSHIFT PLUSでは、CS×生成AIという専門領域において確かな成果を出しており、プリセールス段階から数百件規模のVoC分析を無料で実施することで、競合他社との差別化を図る提案スタイルを実現しています。

一方で、生成AIを外販ソリューションとして展開するよりも、自社や地域の価値向上に活かすスタンスを取っている点も特徴的です。たとえば、高知県内の企業に向けたセミナー開催や教育コンテンツの提供を構想しており、「アウトソーシングではなく、地域にノウハウが残る“教育”なら対価を払いたい」という声にも応えようとしています。

綿貫氏は次のように展望を述べました。

「高知県は高齢化が進んでいますが、生成AIを活用すれば、ベテラン社員の知見をアプリ化し、若手へのスムーズな権限移譲が可能になります。地方だからこそ、AIの社会実装を通じた持続的な雇用・教育モデルを確立できると考えています」(綿貫氏)

また、将来的には音声自動応答の活用や24時間365日のサポート体制の確立など、AIによって顧客対応の品質と効率を両立する体制づくりも見据えています。

生成AIによって“誰もが新しい価値を創れる時代”が到来する中、SHIFT PLUSは「地方発」「現場主導」というキーワードを軸に、AI時代の共創型組織へと着実に歩を進めています。

株式会社SHIFT PLUSに学ぶ──生成AI活用で“真似すべき”5つのポイント

生成AI研修は自社に最適化して内製する

市販の研修教材に頼るのではなく、140ページ超のスライドと13本の動画を自社で開発。自社の業務文脈に即した内容にすることで、受講者の理解度と活用レベルを大きく引き上げています。

成功事例を“動画とプロンプト付き”で社内共有

活用事例を単なるテキストで終わらせず、画面キャプチャ付き動画・実際のプロンプト内容まで共有。再現性を高めた事例共有が、現場での活用拡大とリテラシー向上につながっています。

非エンジニアによるアプリ開発をAIで実現

Geminiと対話しながら、非エンジニアの現場担当者が業務アプリを開発。コードはすべてAIに生成させることで、「やりたい」を即プロトタイプ化できるバイブコーディング環境を整備しています。

生成AIを“CS提案力”に転化するプロセス設計

VoC分析をAIにより標準化・高速化することで、プリセールス段階での提案価値が向上。データをもとにした定量的な削減効果の提示が、競合との差別化に直結しています。

生成AIの“共創モデル”を地域にも展開する構想

外販よりも、自社内と地域内での浸透・教育に重点を置くスタンス。ベテラン社員の知見をアプリに変え、若手に引き継ぐことで、高齢化社会における地方企業の持続可能性にも貢献しています。

もちろん、ここで紹介した取り組みは、SHIFT PLUSという組織文化・事業特性があってこそ実現できたものでもあります。

重要なのは「ツールや仕組みを真似すること」ではなく、自社の文化や組織に合った形で、生成AIのルール整備・教育・活用支援を設計することです。

しかし、自社でこれを実践しようとすると、

「うちの組織に合った浸透方法は?」

「推進役となる人材をどう育てる?」

「活用成果をどう可視化する?」

といった壁に直面するケースも少なくありません。多くの企業も同じ悩みに直面しています。

私たちSHIFT AIは、こうした「導入したが定着しない」という課題解決を得意としています。

貴社の文化や業務に合わせた浸透施策の設計から、社員のスキルを引き上げる伴走型研修、成果を見える化する仕組みづくりまで、AI定着に必要なプロセスを一気通貫で支援します。

「生成AIが一部の社員しか使っていない」「思うように成果が出ない」──そんなお悩みをお持ちでしたら、ぜひ一度、私たちの支援内容をご覧ください。

法人向け支援サービス

「生成AIを導入したけど、現場が活用できていない」「ルールや教育体制が整っていない」

SHIFT AIでは、そんな課題に応える支援サービス「SHIFT AI for Biz」を展開しています。

AI顧問

活用に向けて、業務棚卸しやPoC設計などを柔軟に支援。社内にノウハウがない場合でも安心して進められます。

- AI導入戦略の伴走

- 業務棚卸し&ユースケースの整理

- ツール選定と使い方支援

AI経営研究会

経営層・リーダー層が集うワークショップ型コミュニティ。AI経営の実践知を共有し、他社事例を学べます。

- テーマ別セミナー

- トップリーダー交流

- 経営層向け壁打ち支援

AI活用推進

現場で活かせる生成AI人材の育成に特化した研修パッケージ。eラーニングとワークショップで定着を支援します。

- 業務直結型ワーク

- eラーニング+集合研修

- カスタマイズ対応

🔍 他社の生成AI活用事例も探してみませんか?

AI経営総合研究所の「活用事例データベース」では、

業種・従業員規模・使用ツールから、自社に近い企業の取り組みを検索できます。