「AIで会社を、経営を変えよう」。そう叫んでも、現実はそう簡単には進まない。カギになるのは「人」。AIを導入し、AIを活用するのも、やはり「人」です。

では、その「人」をどう動かせばいいのか?AI導入の最前線に立つ“AIの伝道師”が語る、「人を、会社を動かす知恵」とは。

今回は、アンドデジタル株式会社 チーフAIエバンジェリストの國末拓実氏の3度目の登場。「これからは、AIを使いこなす人と、AIに使われる人の二極化が進む」と語る國末さんに、AI社会の未来を語っていただこう。

アンドデジタル株式会社 チーフAIエバンジェリスト

ソウルドアウトグループ 生成AI普及分科会リーダー

博報堂DYグループ Human Centered AI Institute所属

法人向け生成AIの普及および活用推進のスペシャリストとして、全国の企業・自治体でAI導入支援および教育を推進。博報堂DYグループをはじめ、大企業から地方中小企業まで幅広く支援実績を持つ。

「必須ノウハウ3選」を無料公開

- 【戦略】AI活用を成功へ導く戦略的アプローチ

- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン

- 【現場】正しいプロンプトの考え方

「生成AIスキルは面接でアピールしていい?」就活生のリアルな疑問

以前、就活中の大学生に、こんなことを聞かれました。

「私は普段から生成AIを使っていて、一定のスキルがあると思っていますが、そのことを面接でアピールして、かえって不利になったりしませんか?」と。

日頃からAIに携わる私からすると、とても悩ましい質問です。AIの利便性を十分に感じている一方で、AIの使用に不信感や懸念を抱く企業も、決して少なくないからです。そこで、企業でAIがどれほど活用されているのか、調べることにしました。

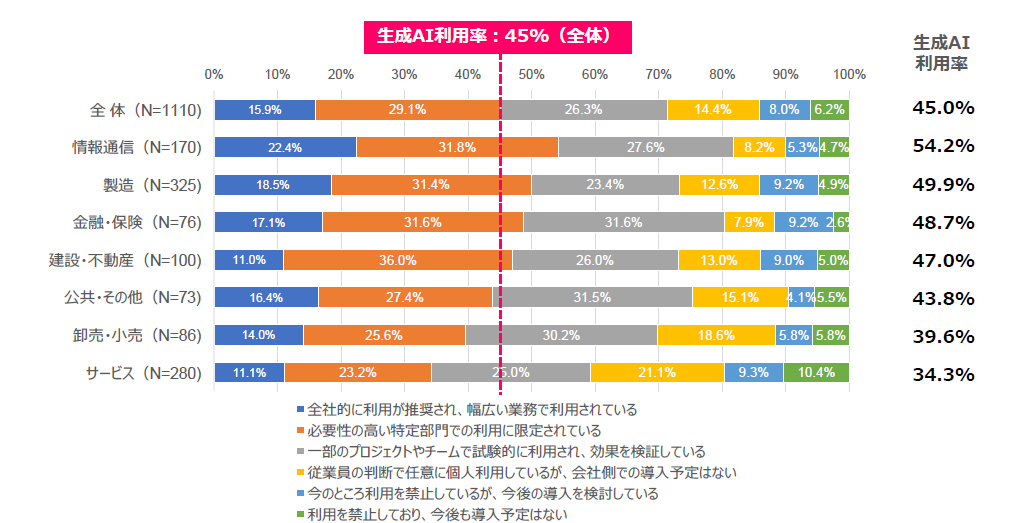

JIPDEC(日本情報経済社会推進協会)が発表した「企業IT利活用動向調査2025」によると、従業員50人以上の国内企業1110社における生成AIの利用状況は、以下の通りです。

| A | 全社的に利用が推奨され、幅広い業務で利用されている | 15.9% |

| B | 必要性の高い特定部門での利用に限定されている | 29.1% |

| C | 一部のプロジェクトチームで試験的に利用され、効果を検証している | 26.3% |

| D | 従業員の判断で任意に個人利用しているが、会社側での導入予定はない | 14.4% |

| E | 今のところ利用を禁止しているが、今後の導入を検討している | 8.0% |

| F | 利用を禁止しており、今後も導入予定はない | 6.2% |

出典:JIPDEC/ITR「企業IT利活用動向調査2025」

AとBはAIを導入している企業と判断でき、全体の45%が該当しています。その一方、AIを導入していない企業は、導入を検討している企業を含めると全体の55%です。

なかでも6.2%の企業は「利用を禁止しており、今後も導入予定はない」と回答しています。よほどの事情がない限り、この数字は今後も残り続けるでしょう。

そうしたことを考慮すると、先ほどの就活生には「AIに警戒心を持っている企業があるのは確かだから、面接でむやみにアピールしないほうがいいよ」とアドバイスするのが正解なのかもしれません。

でも、なんだか寂しいアドバイスですよね。2023年4月にChatGPT4が出たころから、個人的に生成AIの使い方を発信して、ソウルドアウトグループのAI推進の責任者になった身としては、もうちょっと希望のあるアドバイスをしてあげたいものです。

「企業IT利活用動向調査2025」の結果について、もう少しくわしく見てみましょう。以下のグラフは、業種別に見た生成AIの利用状況です。

出典:JIPDEC/ITR「企業IT利活用動向調査2025」

業種別に見てみると、情報通信が50%を越えており、続いて「製造」「金融・保険」が並びます。その一方、「卸売・小売」「サービス」は40%未満にとどまっているのです。生成AIに対する向き合い方は、業種ごとにずいぶん違いがあるのがわかります。

このことを踏まえて言えば、就活生にはこんなふうにもアドバイスできるでしょう。

「面接でAIスキルをアピールしたいなら、その会社が生成AIをどう考えているのかをリサーチしておいたほうがいい。業種によっては、生成AIに対してポジティブに考えているところがあるはずだよ」

上司の性格を好きなようにカスタマイズできる未来って?

ほとんどの企業が生成AIを導入する時代になれば、AIスキルを持った人材は企業にとって魅力的に映るでしょう。生成AIを導入した企業とそうでない企業の間に、圧倒的な生産性の差が生まれるという認識が一般的になれば、優秀なAI人材の取り合いが企業間で始まるはずです。

とはいえ、ひとくちにAIスキルといっても、「ただ使えるだけではビジネスに生かせるスキルにならない」ことも考えておくべきです。

例えば、バナー広告のデザインは今の生成AIの技術水準でも、誰でも簡単にものの数十秒で作れてしまいます。でも、そのバナー広告の良し悪しを決めるのは人間の役割です。

ぱっと目に入ってインパクトがあるか、伝えたいことが伝わっているか、クリック誘導を促せるものかなど、良し悪しを決める基準はたくさんあります。その良し悪しを判断するにはデザイナーとして、あるいはマーケターや営業担当者として積み重ねた経験がものをいうでしょう。

そう考えてみると、「面接で自分のAIスキルをアピールしたい」と考えている就活生には、こんなアドバイスもできるかもしれません。

「生成AIの技術をビジネスに導入するのはそう簡単なことじゃない。社会人として経験を積んで業務のことをよく知らないと、そのスキルは評価してもらえないよ」と。

ちなみに、ソウルドアウトで最近流行っているChatGPTの使い方を紹介しましょう。

上司に資料や書類を提出する際にどんなフィードバックが返ってくるのか、シミュレーションできるチャットボットを作ったんです。

上司には、がっつり体育会系の熱血タイプ、ロジカルに物事を考える冷静タイプなど、さまざまな人がいます。そうした性格の違いをチャットボットにインプットして、性格別にフィードバックを予測するんです。架空の(でも実在する上司に似た)上司を相手に壁打ちをするようなイメージでしょうか。

そんな技術が進んでいけば、その先にはいつか「自分が働きやすいように上司をカスタマイズできる未来」がやってくるのかもしれません。数十年前では考えられなかったことが、AIの発達によって実現する可能性があるのです。

「AIを使いこなす人」と「AIに従う人」に二分された社会のあり方

最後に、僕が個人的に思い描いている「生成AIが普及した未来」について語ってみます。今後は、「生成AIを使いこなせる人」と「生成AIの指示に従う人」の二分された社会になるのではないでしょうか。

生成AIを使いこなせる人とは、AIを自分のために使って業務の効率化や生産性向上ができる人。言い換えれば、やりたいことを実現するうえで、その成果を2倍にも3倍にも増やせる人です。

一方、生成AIの指示に従う人は、AIに何かしらの要求をして、その解答通りの行動をするだけで満足する人を指します。

でも、両者は勝ち組と負け組のような関係にあるわけではありません。AIを使う状況によって、生成AIを使いこなせる人になる場面もあるし、別の状況では生成AIの指示に従う人になるかもしれないという話です。

例えば僕は健康のために毎朝スムージーを飲んでいますが、どの食材を入れるかはAIに決めてもらっています。自分の好き嫌いを反映すると偏りが出る可能性があるので、AIにランダムな選択をしてもらったほうが良いと思っていて、あえて生成AIの指示に従う人になっているのです。

自分で何も考えず、単にAIに従うだけだと、それはAIを活用しているとは言えません。時には自分で使いこなして、またある時は意図的に従う。こうしたパターンの使い分けも、今後は重要になってくると思います。

きっとこれからも、ものすごいスピードでAIは発展し続けるでしょう。だからこそ、AIを使う人間にも進化が求められます。一辺倒な使い方ではなく、あらゆる活用方法を模索することで、AIの恩恵を受けられる人とそうでない人に分かれるのではないでしょうか。