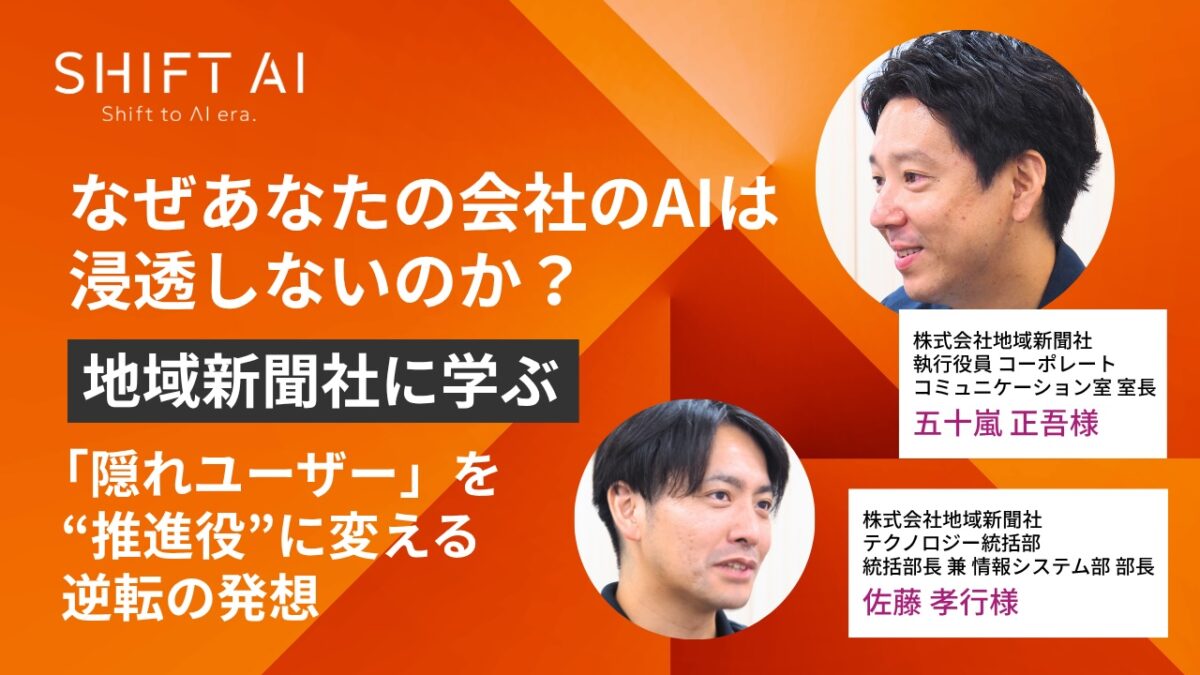

千葉県を中心に、地域密着型の無料新聞『ちいき新聞』を毎週発行している株式会社地域新聞社。40版に細分化されたエリアごとの紙面は、専属の配布員によって家庭に直接届けられており、2025年4月時点での発行部数は合計1,739,462部にのぼります。地域の生活者と地元企業・商店をつなぐ“地域のインフラ”として、長年にわたり確かな存在感を築いてきました。

そんな同社がいま、新たに取り組んでいるのが生成AIの活用です。はじめは、情報システム部門によるMicrosoft CopilotやClaudeの試験的な導入からスタートしました。その後、IR業務を担当する五十嵐氏が「生成AIに文章作成を助けられた」という個人的な成功体験を得たこと、そして「いずれ必須になる」と見据えるトップの強い意向も後押しとなり、2025年にはChatGPTの有料版(Teamプラン)の本格導入に踏み切りました。

現在は、社内アンケートをもとに利用者を選定し、部署を横断して活用の幅を広げている最中です。また、2025年9月には「AI推進支援室」という新たな部署も立ち上がり、全社的な定着に向けた体制整備も進められています。

※株式会社SHIFT AIでは法人企業様向けに生成AIの利活用を推進する支援事業を行っていますが、本稿で紹介する企業様は弊社の支援先企業様ではなく、「AI経営総合研究所」独自で取材を実施した企業様です。

「必須ノウハウ3選」を無料公開

- 【戦略】AI活用を成功へ導く戦略的アプローチ

- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン

- 【現場】正しいプロンプトの考え方

「困ったときのAI」で始まった──IR文書作成で掴んだ成功体験

地域新聞社で最初に生成AIに触れたのは、情報システム部門でした。Microsoft Copilotのライセンスを試験的に取得し、まずは部内で使い始めたのがスタートです。その後、コーポレートコミュニケーション室の五十嵐氏も生成AIに興味を持ち、社外アドバイザーからの勧めでClaudeを導入。自身でライセンスを取得し、徐々に使い方を学びながら活用を進めていきました。

「最初はChatGPTが話題になっていた頃に触ってみたものの、うまく使いこなせず、“なんだこれ”というのが率直な感想でした」と五十嵐氏は振り返ります。しかし、生成AIは指示の仕方によって出力が大きく変わるという基本的な性質を理解し、自分なりにプロンプトの工夫を重ねるうちに、その可能性を実感するようになったといいます。

特に印象的だったのが、IR関連の文書作成における体験です。営業部門から急遽コーポレート業務に異動した五十嵐氏は、それまで文章作成の経験が少なく、IRリリースの執筆に大きな負担を感じていたといいます。

「困り果てて、“そういえば生成AIがあったな”と思って試してみたところ、非常に質の高い文章が返ってきて驚きました。そこから“困ったらまずAIに相談する”という習慣が自然と身につきました」

こうした個人的な成功体験をきっかけに、五十嵐氏は生成AIの有用性を実感し、業務の一部に取り入れるようになっていきました。静かに始まった社内での生成AI活用は、やがて組織全体へと広がる布石となっていきます。

セキュリティで選んだChatGPT──導入を後押しした“任せる文化”

生成AIの活用が社内で静かに始まりつつあった2025年2月、代表取締役社長・細谷 佳津年氏から「生成AIを導入してほしい」とのトップダウンの指示が情報システム部門に伝えられました。これを受け、情シス部門では本格的な導入に向けた検討がスタートします。

ツールの選定にあたっては、Copilot、Gemini、Claudeなど複数の候補が挙がりました。Microsoft Copilotは社内で既にMicrosoft 365を利用していることもあり、一定の親和性が期待されましたが、OneDriveとの連携によって意図しない情報参照が発生する可能性があることや、権限管理の煩雑さなどが懸念材料となりました。

また、GoogleのGeminiについては、ライセンスや管理面の難しさ、さらに社内でGoogle Workspaceを使っていないこともあり、導入は見送られることに。Claudeについても一定の評価はあったものの、最終的にはChatGPTのTeamプランが選ばれました。

選定の決め手となったのは、セキュリティ面での安心感でした。Teamプランであれば、入力情報がAIの学習に使われないという仕様が明示されており、社内に展開する際の心理的なハードルが下がると判断されました。

導入提案は経営会議で共有されましたが、特に大きな反発や議論は起こらず、スムーズに進行しました。「IT系の提案に関しては、もともと社内であまり波風が立たないんです」と佐藤氏は話します。理解が深いというよりも、ITに関しては情シスに任せるという文化が根付いていることも、スピーディな導入を後押しした要因の一つでした。

こうして、まずは情シス部門および経営層に対してライセンスを配布し、徐々に社内への展開が始まっていきます。

“使える人”から拡げる──40名に広がる展開設計の裏側

ChatGPTの有料ライセンス導入後、最初に利用を開始したのは情報システム部門の佐藤氏と、佐藤氏の上司である役員の2名でした。その後、少しずつ利用範囲を広げ、まずは執行役員以上の役職者を対象にライセンスを付与。その段階で、社内における生成AIの活用状況をより正確に把握するため、アンケートを実施しました。

アンケートの結果、表向きには利用していなかったものの、実際にはChatGPT等をプライベートなどで活用していた社員が一定数いたことが判明しました。個々人での活用状況をもとに、正式な環境を整備し、安全かつ効果的に活用できるようにする必要性が再認識されたといいます。

こうした実態を踏まえ、次のステップとして「使いたい意欲があり、社内に展開していけそうな人材」を各部門から選出する方針へと切り替えました。当初は部門長など管理職を対象に広げる案もありましたが、「明らかに使わなそうな人が含まれてしまう」という懸念から、アンケート結果をもとに部署横断的にピックアップする方法が採られました。

「一気に全社へ展開しても、使われなければ意味がない。むしろ“広めてくれる人”や“プロンプトを作ってくれる人”の存在が鍵だと感じました」と佐藤氏は話します。

今後は、拡大対象となる約40名へのライセンス付与を予定しており、そのタイミングでガイドラインの配布も検討されています。ガイドラインのドラフトは、ChatGPT自身にも相談しながら作成している最中とのことです。

また、活用の広がりを見据え、同社では2025年9月に「AI推進支援室」を立ち上げる予定です。室長は佐藤氏が務め、現時点では情報システム部門からの異動者を含む2名体制で始動しています。佐藤氏とタッグを組むもう1名は、営業部門で高い実績を残していた若手社員。抜擢にあたって、今後AI人材として育成していく構想も進んでおり、「まず箱(組織)をつくり、そこに推進力のある人材を集めて動かしていく」というアプローチで、社内浸透を加速させようとしています。

IR・編集・取材──すでに見え始めた成果と、リテラシーの壁

ChatGPTの有料ライセンスを社内に展開し始めた地域新聞社では、すでにいくつかの業務において活用の成果が見え始めています。

たとえば本稿冒頭でお伝えしたように、IRリリースなどの対外文書作成において、生成AIは社員の「苦手」を補い、作業時間を大幅に削減する役割を果たしています。実際に五十嵐氏は、文章作成に慣れていない状態でIR関連業務を担当することになり、当初は相当な苦労を感じていたといいます。

「時間をかけてもなかなか納得のいく文章が書けなかったのですが、ChatGPTに相談してみたところ、質の高い文案が短時間で出てきて本当に驚きました」。(五十嵐氏)

また、取材時の音声データを文字起こし・要約する用途や、Web記事と紙面用記事の文章を用途ごとに最適化するといった編集実務にも、生成AIの活用が始まっています。すでに社内では、特定のプロンプトを組み合わせてカスタムGPTを作成する動きもあり、編集部門を中心にさらなる活用拡大が期待されています。

一方で、導入が進む中で見えてきた課題もあります。その一つが、利用者による活用スキルの差とリテラシーのばらつきです。佐藤氏によれば、「個人の判断で無料版を使っていた社員が多くいた一方で、リスクを正しく理解しているとは限らなかった」といいます。こうした背景から、現在は社内教育の必要性がより強く認識されている状況です。

生成AIという新しい技術の活用においては、「使わせない」ことよりも、「安全に使わせる」ための環境づくりが重要になります。地域新聞社は、そうした実践に向けて、制度・人材・組織の三方向から着実に準備を進めている段階にあります。

こうした背景から、現在は社内教育の必要性がより強く認識されている状況です。この“シャドーAI”のリスクと“リテラシー格差”は、まさに今、多くの企業が直面している喫緊の課題と言えるでしょう。

地域密着データ×生成AI──メディア企業が描く“攻め”の未来

地域新聞社では、生成AIの活用を単なる業務効率化の手段にとどめず、“地域に根ざした企業だからこそ実現できるAI活用”へと発展させる構想を描いています。

その象徴的な取り組みが、読者から集まる「赤ちゃん写真」や「七五三写真」などのユーザー提供データを活かしたマーケティング活用です。

同社では、年始に赤ちゃんの写真を募集する企画を実施しており、毎年およそ800枚もの写真が集まります。これらの写真には、家族の志向性やライフスタイルなどの貴重な手がかりが含まれており、生成AIの力を活用することで、「ナチュラル派」「こだわり派」などペルソナの自動分類が可能になるといいます。

たとえば、「3歳になった赤ちゃん」に対しては七五三、「小学校入学前の子ども」にはランドセルや学習机のニーズが生まれます。こうした年齢軸・ライフイベント軸のターゲティングに、地域の写真館や教育関連事業者を結びつける──まさに、地域内の“個別最適マッチング”を生成AIで実現しようとしているのです。

この取り組みを加速させるため、同社では特許の取得も進めており、すでに小規模なテスト運用も始まっています。五十嵐氏は、「地域に密着しているからこそ集まる情報がある。それを活かすことで、企業と生活者の新しいつながり方を生み出していきたい」と語ります。

生成AIによって情報発信や業務の在り方が大きく変わろうとしているいま、地域新聞社はその変化を受け身で捉えるのではなく、自らの強みを起点に“攻めの活用”に転じる姿勢を見せています。こうした構想が形になっていくことで、地域と企業をつなぐメディアの役割にも新たな可能性が拓かれていくのではないでしょうか。

地域新聞社の事例は、「まずやってみる」という個人の小さな成功体験が、トップの意思決定と結びつき、現実的な社内展開戦略へと昇華されていった好例です。

特に「使える人から広げる」という発想と、そのための組織(AI推進支援室)作りは、多くの企業にとって再現性の高いモデルケースとなります。

生成AIは、もはや一部のIT企業だけのものではありません。

しかし、この記事を読んで「自社でも実践したい」と考えたとき、「推進役となる人材がいない」「シャドーAIのリスク管理や全社的なリテラシー教育をどう進めるか」「そもそも、何から手をつければいいか分からない」といった新たな壁に直面するのも事実ではないでしょうか。

もし、あなたが生成AI活用の“次の一歩”に迷われているなら、私たちSHIFT AIにご相談ください。数々の企業のAI導入を支援してきたノウハウをもとに、貴社の状況に合わせた最適な研修プログラムの提供や、導入から定着までを伴走する支援サービスをご用意しています。

🔍 他社の生成AI活用事例も探してみませんか?

AI経営総合研究所の「活用事例データベース」では、

業種・従業員規模・使用ツールから、自社に近い企業の取り組みを検索できます。