IoTとAIの組み合わせにより、従来では不可能だった自動化や予測が可能になってきており、すでにさまざまな業界で導入が進んでいます。

実際にどのように活用されているのか、具体的な事例を知ることで、今後のビジネス動向や自社への導入の参考にすることができます

また、導入に必要となる費用の相場感、導入の際の注意点、Iotのこれからの進化についても解説していきます。

AI経営総合研究所では、生成AIを導入だけで終わらせず、成果につなげる「設計」を無料資料としてプレゼントしています。ぜひご活用ください。

■AI活用を成功へ導く 戦略的アプローチ5段階の手順をダウンロードする

※簡単なフォーム入力ですぐに無料でご覧いただけます。

「必須ノウハウ3選」を無料公開

- 【戦略】AI活用を成功へ導く戦略的アプローチ

- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン

- 【現場】正しいプロンプトの考え方

IoTとは

IoT(Internet of Things モノのインターネット)とは、モノ(物理的な機器や装置)にセンサーや通信機能を組み込み、インターネット経由でデータを収集・送信・制御できる仕組みのことをいいます。

家電や車、工場の設備など、従来ネットにつながっていなかった「モノ」にセンサーや通信機能を搭載し、インターネットを通じてデータをやりとりできるようにすることで、情報の見える化や業務の効率化だけでなく、新たな価値創造やビジネスモデルの変革をもたらす技術として注目されています。

IoTとAIの違い

IoT(Internet of Things)は、センサーや通信機能を備えた「モノ」を通じて、環境や機器の状態をデータとして取得し、インターネット経由でやり取り・制御する仕組みです。

一方、AI(Artificial Intelligence)は、蓄積されたデータをもとに、パターンの抽出や予測・判断などを行う技術で、人間の知的作業の一部を支援・代替します。

IoTは「データの取得・通信・制御」、AIは「データの処理・活用」に重点があり、互いに補完し合う関係です。IoTが収集したデータをAIで分析することで、より高度な自動化や最適化が可能になります。

IoTとAIの組み合わせによる相乗効果

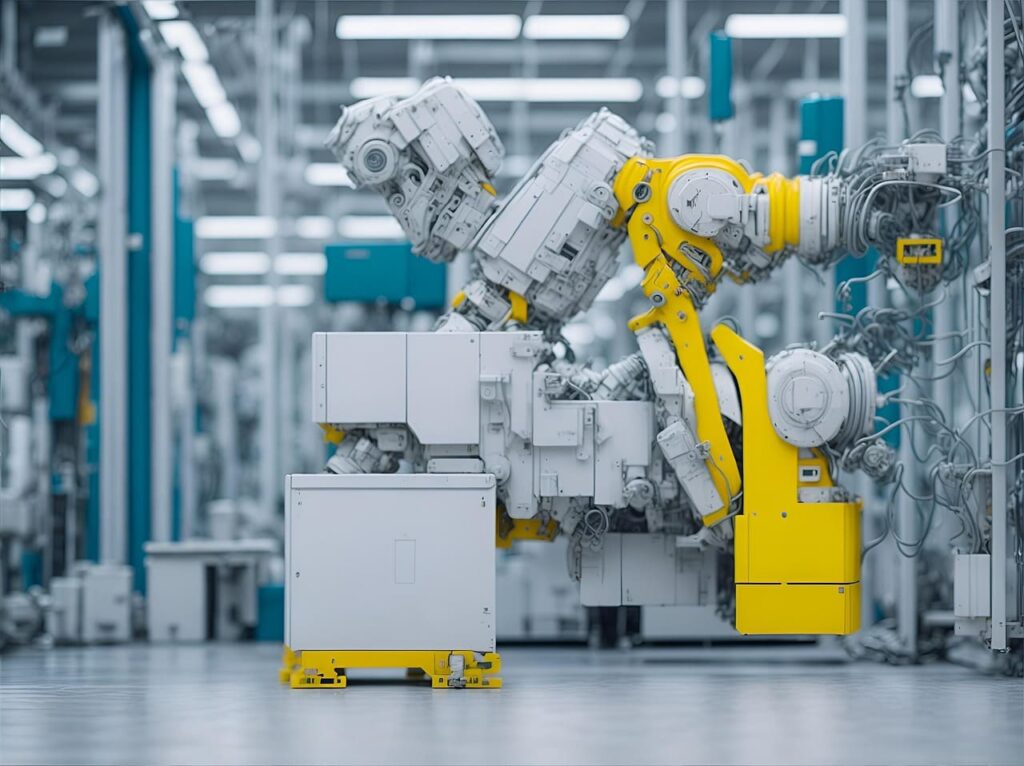

IoTとAIを組み合わせにはどのような効果が見込めるのでしょうか。たとえば工場を例に考えてみると、生産ラインでIoTデバイスのセンサーが設備状態をデータ化し、それをAIが解析することで故障を予測、計画的なメンテナンスが行えるようになります。

両者を組み合わせると生まれる相乗効果は、さまざまな業界で新たな可能性をもたらし、企業のイノベーションを推進しています。以下では具体的な導入事例を見ていきましょう。

IoTとAIを組み合わせた活用事例13選

IoTとAIの連携は、農業・鉄道・製造・防災・サービス・介護・健康・オフィス・交通などさまざまな分野で進んでいます。すでに身近に感じる例もあれば、意外な気付きになる例もあるでしょう。自社業務への導入や、新たなビジネスの参考にしてみてください。

【農業】環境データをAIで分析

サグリ株式会社は、衛星データから収集した情報をAIアプリが分析し、農地全体の状況を効率的に把握できるシステムを提供しています。

このシステムでは、土壌の湿度・温度・pH値・気象データ・作物の生育状況などをIoT端末が収集し、その衛生データをAIが分析、最適な水やりタイミングや肥料の投入量を自動で判断します。これにより業務効率化、収穫量向上、資源の無駄遣い削減を同時に実現できます。収集したデータはスマホやPC上のアプリで簡単に確認できるのも大きなメリットです。

参考:「Sagri」

【農業】ロボットが自動で収穫

AGRIST(アグリスト)株式会社が開発した収穫ロボットは、AIカメラによって農作物が収穫可能かを識別し、ロボットアームが自動で収穫作業を行うというものです。さらに収穫後に余分な茎などを切り取る機能も備わっているため、収穫効率の大幅な向上が可能です。

人手不足の解決と同時に人件費削減、収穫物の品質安定と収穫量の改善が同時に実現できる技術として注目されています。

参考:「AGRIST 収穫ロボット」

【鉄道】AIカメラで混雑状況を解析

東京地下鉄株式会社(東京メトロ)は、駅内に設置した奥行きの情報まで監視できるデプスカメラをAIと組み合わせ、車両内や駅構内の混雑状況のパターン把握を行っています。

運行側だけでなく乗客も、アプリやホームのディスプレイで号車ごとの混雑状況を確認することが可能です。

これにより運行側、乗客側ともに混雑する時間帯や場所を即座に把握でき、業務効率と乗客の利便性が向上しています。

参考:「号車ごとのリアルタイム混雑状況をホームのディスプレイに表示し、行動変容の効果を検証する実証実験を実施します!」

【鉄道】利用者データから広告連携

株式会社ジェイアール東日本企画は、スマートフォンの移動データをAIで分析し、広告展開の最適化を行っています。スマートフォンの位置情報から人々の行動データを収集しているデータプラットフォーム「Beacon Bank」を活用する方法です。

ビッグデータをもとに、駅利用者の属性や行動パターンを匿名で推定し、交通広告とスマートフォン広告を連携。対象となる利用者層に合わせてパーソナライズドされた広告を配信できます。

たとえば朝の通勤時間帯にはビジネス関連の広告を配信、休日の家族連れが多い時間帯にはレジャー施設の広告を表示するなど、特定の時間帯や路線ごとに最適な広告内容へ随時変更できるため、広告効果の向上や新たなマーケティング戦略の構築に役立っています。

参考:「鉄道路線利用者データを活用した新たな取組みを開始します」

【製造】AI解析で自律型工場

フラッシュメモリなど製造するキオクシア株式会社の四日市工場では、IoTとAIを組み合わせた「スマートファクトリー化」が進んでいます。

数千台にも及ぶ製造装置や計測機器などから、1日30億件ものデータをリアルタイムに収集し、AIが設備の故障予兆・品質異常を自動分析。不良特徴の自動抽出や機械学習による分析時間を従来比99%削減しています。

その結果、製品の合格率が上がる(=歩留まりが改善される)だけでなく、生産効率の向上や設備トラブルの予防、人手の作業負担を大きく減らすといった成果につながっています。

参考:「30億件のデータとAI」が革新の源泉にキオクシア四日市工場が挑む先端モノづくり」

【防災】水位センサーで危険察知

神奈川県秦野市は、局地的豪雨の増加や河川の水位上昇により、防災体制の強化が急務となっていました。そこで株式会社YDKテクノロジーズはIoT多点観測システムを活用した「災害情報管理システム」を開発・提供しました。

同システムは、河川の要所にIoT水位センサーを設置し、リアルタイムで水位や雨量データを収集。気象情報と合わせて分析することで、増水や氾濫の危険性の早期予測を行うことができます。

これによって自治体職員は情報収集、避難指示発令をスマートフォンやパソコンで遠隔からでも行えるようになり、地域住民もスマートフォンなどから水位カメラ画像の確認をはじめ、避難指示や避難所の混雑状況が確認できるようになりました。職員の業務効率化、住民の防災意識向上にもつながっています。

参考:「激甚化する災害による現地状況と災害情報を一元管理し人々の安全と安心を守る」

【防災】運搬船内の荷役作業の安全管理

川崎汽船株式会社は、日本アイ・ビー・エム株式会社と協力し、IoTとAIを活用した安全管理の高度化を目的とした実証実験を実施しました。

自動車を運搬する船内に位置情報センサー、監視カメラ、スピード計測機器などの複数のIoTセンサーを設置。AIがカメラ映像を画像認識技術で分析し、自動車と作業員を正確に識別し、両者の接近状況をリアルタイムで把握することで、危険な状況を検知した際にはすぐに警告を発信します。

作業員にはウェアラブルデバイスを装着してもらい、心拍データからストレス情報などを把握。船内でのスピード違反や、追突事故の未然防止を図っています。

この実証実験は、荷役作業の安全性向上と品質改善を目的とし、今後の実装に向けた継続的検証が予定されています。

参考:「川崎汽船と日本IBM、自動車船荷役作業の安全品質向上を目指しIoTやAIを活用した実証実験を実施」

【サービス】駐車場の空き状況を管理

株式会社Kyuホールディングスは、高精度な画像解析技術で駐車場の空き状況を管理するシステム「AIスマートパーキング」を開発・提供しています。

インターネットとつながっている駐車場内カメラにAIが搭載されていおり、駐車場内の状況をAIが即時に判断。スピーディーに空き状況や混雑状況を反映できる仕組みです。

利用客は看板やスマホから素早く空き情報を知ることができ、駐車場誘導員も必要なくなるため人件費の削減につながります。IoTとAIを活用した駐車場管理システムは、都市部での駐車場不足解決のための有力な足がかりになっていくでしょう。

参考:「株式会社Kyuホールディングス」

【サービス】無人化ホテル

株式会社ユナイテッドコーポレーションと株式会社ゴールドバリュークリエーションが共同開発した「MujInn」は、ホテルの対応業務を無人化するシステムです。

宿泊者は専用アプリでチェックイン・チェックアウトが可能で、宿泊費の支払いやナンバーキーの受け渡しはコンビニ端末でおこなえます。さらに宿泊時の問い合わせはビデオチャットを用いており、多言語翻訳も搭載しています。

人手不足の解消や人件費削減、業務効率化が可能になり、ホテル従業員はサービス対応の質向上など、より付加価値の高い業務に集中できます。

参考:「MujInn」

【介護】介護施設の業務負担軽減とサービス向上

株式会社マクニカは、青森県青森市にある社団法人 慈恵会の介護施設「青照苑」に業務効率化とサービス品質向上を目的としたサービスを導入しました。

まず100床すべてのベッドにセンサーを設置し、入居者の睡眠状況などをAIがモニタリング。入居者の転倒防止や体調急変の早期発見に役立てています。

加えて臭気や気温、湿度のセンサーから得た情報を除菌LEDが感知し作動することで、施設内で良好な衛生環境を維持しています。人手不足が深刻な問題となっている介護サービスの課題解決に向けた、有力な取り組みのひとつとなっていくでしょう。

参考:「マクニカ、慈恵会グループの医療介護・ウェルネス・スマートシティにおけるDX共創パートナーとして連携」

【健康】ウェアラブルデバイスでの健康管理

株式会社JMDCは、Google最新機能を組み込んだウェアラブルデバイス「Fitbit」を従業員の健康管理に役立てています。

Fitbitは、歩数や睡眠パターンなど100項目の解析データを備えており、細かな分析やアドバイスをしてくれます。また、Fitbit経由で収集された健康データにより利用者のコンディションをAI分析し、スコア化することで健康状態を客観的に確認でき、生活改善のヒントにできるのが特徴です。

従業員の健康状態向上は仕事のパフォーマンスアップにつながるため、こうしたウェアラブルデバイスを福利厚生の一環として取り入れる企業が増えつつあります。

参考:「Fitbit」

【オフィス】データ活用で快適化や省エネ化

株式会社NTTデータ、キヤノンマーケティングジャパン株式会社、株式会社日立製作所は共同して、オフィスビルの空調快適化システムを開発しました。

まずネットワークカメラと映像解析ソフトウエアにより人流情報をデータ化。それに外気温データ、室内温度データを加えAIが解析し、オフィスビルの空調を制御する仕組みです。

2024年3月に亀有センターで実施された試験では、快適性(PMV ±0.5)を維持しつつ、エネルギー消費量を平均16%削減することに成功しています。

参考:「AIを活用した空調最適化により、ビルの快適性と省エネの両立を実証」

【交通】AIバスの登場

NTTコミュニケーションズ株式会社は「AI運行バス」を開発しています。

乗客の目的地と交通情報を連携し、スマートフォンのアプリや電話からの乗降リクエストをリアルタイムで解析。AIが最適な乗り合いを判断し、効率的な配車や路線設定をおこないます。

利用者は従来のように時刻表を気にする必要がなくなり、タクシーよりも利用料金が低くなります。加えてバスの運行側は利用のない区間の走行をせずに済むため、業務効率化につながります。

人口減少や高齢化が進む地域での公共交通手段の維持、そして観光客の利便性向上などの効果が期待されています。

参考:「「AI運行バス」とは」

IoT導入のコスト相場

IoT導入にかかる主なコストは、デバイス購入費用、通信回線コスト、システム開発・運営費、保守管理費などです。したがって費用相場は、数十万円から億単位まで、開発内容や導入規模によって大きく変動します。

システム開発費は、既存システムとの連携や小規模な導入であれば数十万円から始められるケースもあります。一方、工場全体の自動化など大規模なシステムの場合、数千万円から億単位の費用がかかることも。

導入コストの負担軽減策として、行政の補助金活用も選択肢に入れてみましょう。IT導入補助金や中小企業省力化投資補助金、ものづくり補助金、また地域によっては地方自治体が提供する補助金があります。「IoTの導入を考えたいけど、資金が足りない」という場合は、補助金の申請条件や期間、対象範囲などを調べてみましょう。

IoT×AIを導入する際の3つの注意点

IoT×AIシステムの導入を考える際は、以下の3つのポイントを押さえておく必要があります。

- 導入前に自社の課題を分析しリストアップする

- 導入後の効果検証体制を整備しておく

- セキュリティには細心の注意を払う

以下、詳しく解説していきます。

導入前にしっかりと現状分析をする

IoT×AIシステムの導入を成功させるためには、当然ながら導入前の現状分析が重要です。現状把握を行わないまま導入すると、期待した効果を得られなかったり、多額の費用が無駄になってしまいます。

まずは、なぜIoTとAIのシステムが必要なのか、どのような問題を解決したいのかを具体的にまとめてリストアップし、定量的な目標設定を行います。

次に、既存のシステムやワークフローの詳細な調査を実施し、IoTシステムとの連携の可能性や改修の必要性を検討します。さらに導入後の運用体制、スタッフに必要なスキル、予算などの見積りを行うことも重要です。

自社の状況に合わせた段階的な導入計画を策定し、リスクを最小限に抑えた活用をしましょう。

導入後の効果検証体制を整備しておく

IoT×AIの分析結果は高精度ですが、誤ることもあるため盲信せず、適切な検証プロセスを確立することが大切です。

センサーの故障や通信エラーにより不正確なデータが混入していないか、定期的な確認を行う体制を社内でつくっておく必要があります。

AIの学習モデルが適切に機能しているかを評価し、予測精度の低下や異常な結果が出力された場合は、モデルの再学習や調整を行います。この検証には技術担当者だけでなく、現場の専門知識を持つ担当者も含めたチーム編成が効果的です。

このチームをもとに定期的にレビュー会議を開催し、導入後の効果検証を継続的に行うことで、システムの信頼性向上と業務効果の最大化を図ることができます。

セキュリティには細心の注意を払う

多数のIoT端末がネットワークに接続されるとサイバー攻撃の入り口が増え、企業の重要な情報資産が盗まれるリスクが高まります。具体的には、IoT端末の脆弱性を悪用した不正アクセス、収集データの漏洩、システム全体への侵入などが考えられます。

特に大規模な現場での導入では、システム停止による甚大な被害が想定されるため、包括的な対策が必要です。具体的には、デバイス認証の強化、通信データの暗号化、定期的なセキュリティアップデート、アクセス権限の厳格な管理を徹底します。

また、従業員向けのセキュリティ教育や定期的なセキュリティ監査などを通じて、組織全体で意識向上を図る必要があります。自社だけでは不安な場合、外部のセキュリティベンダーとの連携も検討しましょう。

IoTのこれから

IoT技術は急速に進歩を続けており、新たな技術との融合によってさらなる可能性が広がっています。

特に注目される技術として、エッジコンピューティング、エッジAI、ブロックチェーン技術の活用が挙げられます。以下、詳しく解説していきます。

エッジコンピューティングによるIoTの展望

IoTとエッジコンピューティングを組み合わせることで、より効果的なシステム構築が可能になります。

エッジコンピューティングとは、データ処理をクラウドサーバーではなく、データ発生源に近い端末上で実行する技術です。クラウドとの通信にかかるデータ量の削減や、ネットワーク負荷の軽減、運用コストの削減も可能です。

近年、エッジコンピューティングに複雑な処理を行うAIを搭載する「エッジAI」が登場しています。たとえば自動運転車の障害物検知や、工場での異常検知など、瞬時の判断が必要な場面で重宝されます。今後のIoT活用において、エッジコンピューティング/エッジAIは必須の技術となっていくでしょう。

AIの進化によるIoTの展望

AIの自己学習能力は急速に成長しており、IoTシステムの可能性を飛躍的に拡大させています。従来のAIは人間が設定したルールに基づいて動いていましたが、最新のAIは環境変化に応じて自己の作業能力を進化させることが可能になっています。

今後はAIのみで十分な動作を行える「完全自律型システム」が登場してくるでしょう。IoTは単なるデータ収集ツールから、知的な判断を行うシステムへと変わっていくことが期待されています。

ブロックチェーン技術によるIoTの展望

ブロックチェーン技術とは、重要な情報を一ヶ所ではなく、取引リストやブロックに分けて保存できる仕組みです。分散型台帳技術の一種で、データの改ざん防止や透明性の確保が可能になります。

これまで情報管理といえば1つの場所のみでおこなう中央集権型が主流だったため、情報の改ざんや盗難がしやすい状況でした。しかしブロックチェーン技術を情報管理に実装することで、セキュリティの強化が可能になります。このブロックチェーン技術を応用し、端末上でデータ処理をおこなうIoTデバイスを、より安全性の高いシステム構築に役立てることができます。

まとめ:IoTとAIの融合でより高度な自動化の実現

従来のIoTはモノを通じたデータ収集が主な用途でしたが、AIを組み合わせることでより高精度で迅速なデータ分析が可能になります。

IoT×AI技術は、すでにさまざまな業界で導入が進んでおり、業務効率化や生産性の向上に大きく貢献しています。今後はより自律的なシステムが生まれていくでしょう。

ただしIoT×AIの技術に頼りすぎず、人間が分析結果の確認や検証をおこない、上手く付き合っていくことが効果の最大化につながります。

SHIFT AIではAIの使い方や導入に関することなど、幅広い相談を無料で受け付けています。また、AI人材の育成支援やワークショップも実施しています。AIの活用を検討している方はぜひお気軽にご相談ください。