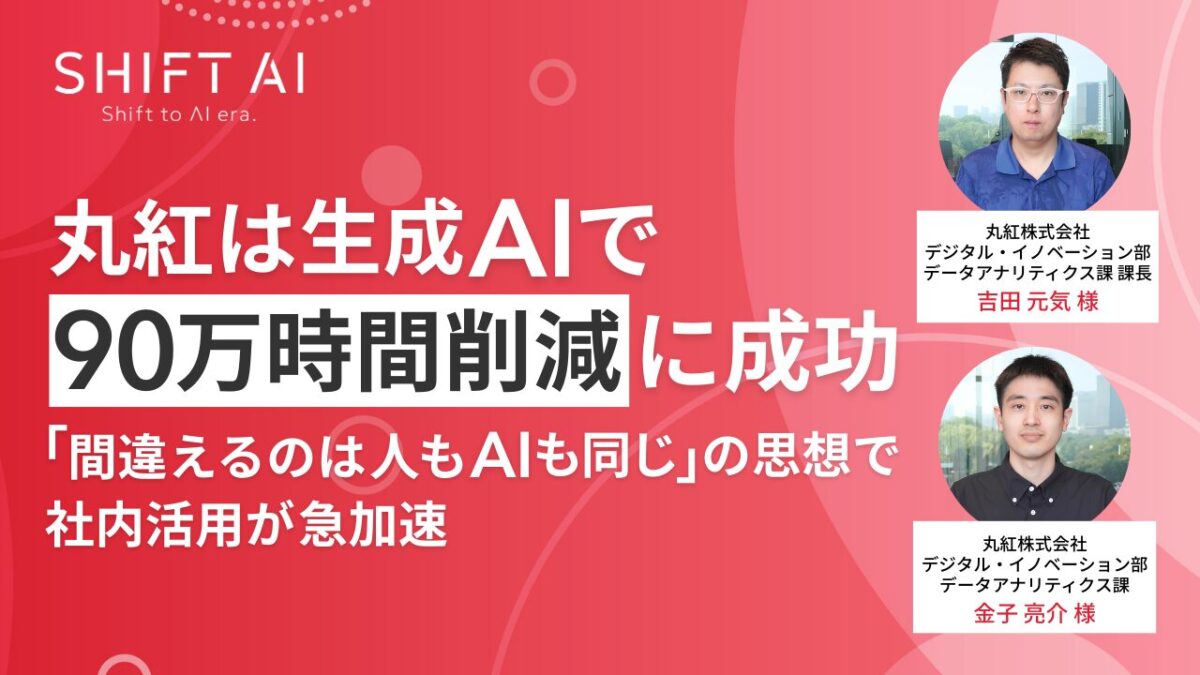

生成AIを社内に広く浸透させた後、いかに高度な業務領域へ発展させるか。今、多くの企業が直面しているこの課題に対し、丸紅株式会社は現場主導の推進力と継続的な教育、柔軟な運用体制によって明確な成果を挙げています。

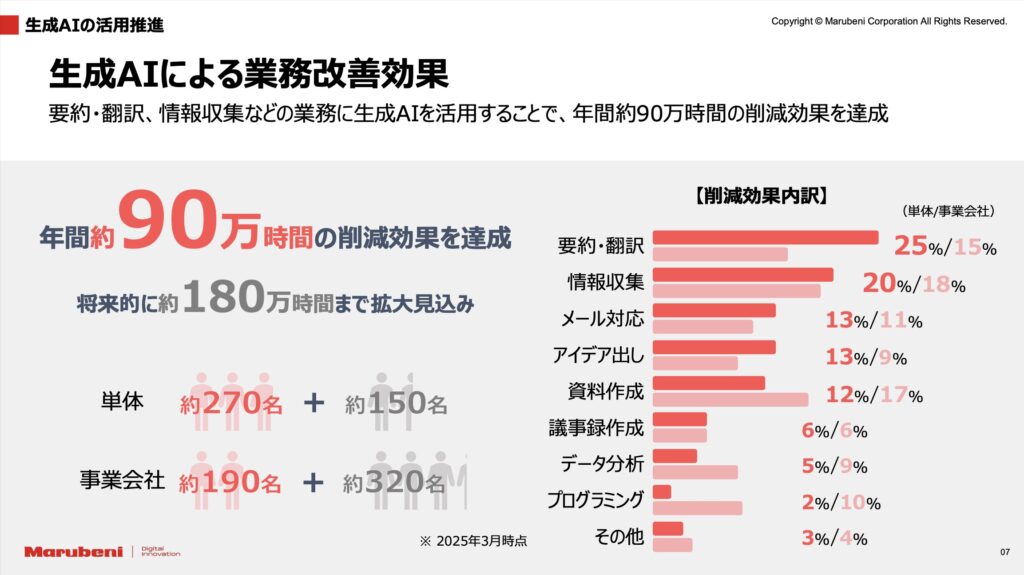

年間約90万時間という大規模な業務削減を達成し、現在は営業活動や高度な判断支援といった発展的な領域への展開を見据えている同社。

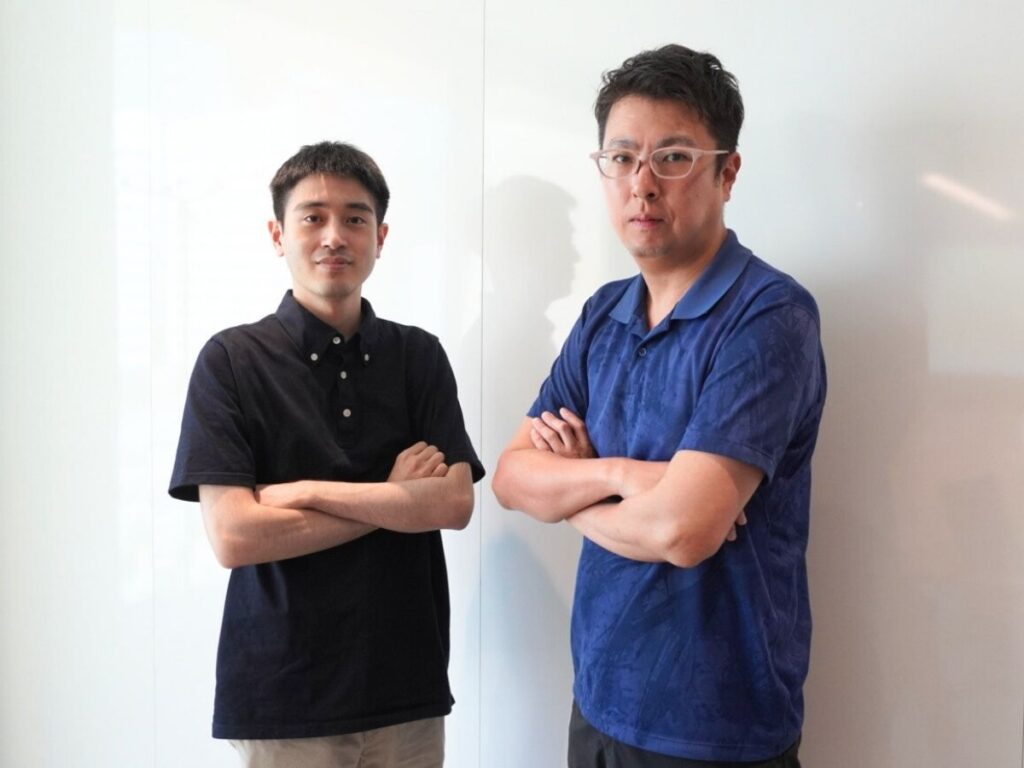

本記事では、デジタル・イノベーション部データアナリティクス課の吉田氏と金子氏に、生成AI導入の背景から成果、課題、将来像までを伺いました。

丸紅株式会社

デジタル・イノベーション部 データアナリティクス課 課長

大学院修士課程修了(専攻:マーケティング・アナリティクス)。IT企業にて、業務用コンピューターのセールスマーケティング、次いでデータ分析・データ活用コンサルティングを担当。丸紅入社後、デジタルマーケティングの分析案件を中心に、各種デジタル案件に対応。2022年よりデータアナリティクス課長。

丸紅株式会社

デジタル・イノベーション部 データアナリティクス課

大学院修士課程修了(専攻:過去の地震波形記録から特定の振動現象を検出するための深層学習手法の開発)。丸紅入社後、データ分析、時系列予測、生成AI等の技術を活用し、丸紅グループの業務効率化・高度化を推進。

※株式会社SHIFT AIでは法人企業様向けに生成AIの利活用を推進する支援事業を行っていますが、本稿で紹介する企業様は弊社の支援先企業様ではなく、「AI経営総合研究所」独自で取材を実施した企業様です。

「必須ノウハウ3選」を無料公開

- 【戦略】AI活用を成功へ導く戦略的アプローチ

- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン

- 【現場】正しいプロンプトの考え方

バックオフィスで芽吹いたAI活用と全社展開

丸紅は生成AIの導入を、問い合わせ対応などのバックオフィス業務から開始しました。これらの業務は一定の手順が確立されているものの、担当者がFAQやマニュアルを参照して回答を作成するため、多くの時間と人手を要していました。

そうした状況下で開発されたのが、社内専用の「Marubeni Chatbot」です。単なる質疑応答機能にとどまらず、翻訳や文字起こしといった便利な機能が搭載されており、ユーザー自身が業務データやFAQデータを取り込んで専用のエージェントを作成できる仕組みも備わっています。

Marubeni Chatbotの誕生により、バックオフィス業務をはじめ、多くの部署で自分たちの業務に特化したエージェントを構築し、全社的に展開することが可能になりました。現在、丸紅グループ全体でのユーザー数は約16,000人、アクティブユーザーは約9,000人に達しています。

年間90万時間の削減を支えた現場主導の運用体制

丸紅が生成AI導入によって達成した「年間約90万時間の業務削減」は、翻訳や要約業務での成果が大きな割合を占めています。海外とのやり取りが多い同社にとって、文書のドラフト生成は特に効果が出やすい領域です。

「GPT-4が登場してから約1カ月後、私たちの提案でChatGPT勉強会を開催しました。Marubeni Chatbotを全社にリリースしたあとも月1回のペースで初心者向け講習会を続けており、全社員がいつ生成AIに興味を持ち始めてもサポートできるような体制を整えています」と話す金子氏。草の根的な教育活動が、活用の大きな成果を支えています。

デジタル・イノベーション部としての方針は明確で、社員が興味を持った瞬間に学べる場を提供することを大切にしています。ふと使ってみようと思ったタイミングで実際に試すことが重要であり、その機会を逃さない環境づくりが活用定着の鍵となりました。

こうした地道な活動が実を結び、グループ会社の中でも自社向けにカスタマイズした勉強会を自主的に開催し、活用法を共有する動きも出ているといいます。

「間違えるのは人もAIも同じ」心理的ハードルを下げる工夫

生成AI導入初期、社内には「AIは危険」「間違った回答をするから使いたくない」という懸念が少なくありませんでした。そこで講習会では「100%正確でなくても十分な工数削減が可能」という考え方を共有し、生成AIを業務支援のパートナーとして活用する発想を広めました。

生成AIは正しくない回答をする場合があるが、そもそも人だって常に正しいわけではないからこそ、ダブルチェックや承認といったプロセスを業務に組み込んでいる。生成AIの精度が不安なのであれば、その分たくさん回答案を出力させればいいし、それこそが生成AIの得意領域だ、という視点を地道に共有していくことで、「そういえば別に100%じゃなくてもいいか」という雰囲気を醸成し、利用の心理的ハードルを下げていきました。

「内製のAIツールを用いたことも、ユーザーの安心感を高めたのではないか」と語る吉田氏。外部ツールを導入する際に抱きがちなセキュリティや信頼性への不安がなく、何かあれば開発者本人に直接質問することができる環境も、全社展開を加速させていきました。

こうした要素が組み合わさり、若手からベテランまで幅広い層に活用が浸透していきました。Marubeni Chatbotの利活用データによると、業務範囲が広く、判断や資料作成に多くの時間を割くベテラン社員ほど、生成AIによる支援の恩恵を大きく受ける傾向にあるとの結果が出ています。

バックからフロントへ|高度な業務への展開と課題

生成AI活用による効率化によって生まれた時間は、人間にしかできない高度な業務への再配分が進んでいます。例えば、複雑な契約条項の解釈や、判断を誤ると重大な影響が出る重要案件の対応などです。こうした判断力や専門知識が求められる業務に、じっくりとリソースを割くことができています。

「今後はさらに、営業などのフロント業務への応用も見据えています」と話す金子氏。顧客からの要望をその場でAIに入力し、即座に提案資料のドラフトを提示できれば、提案の質とスピードが飛躍的に向上します。

しかし、幅広い領域で高度に生成AIを活用するにあたっては、2つの大きな課題があります。1つ目は、AIファーストに整備されていないデータがある点です。特に投資判断に関するドキュメントなどは手書きのものをスキャンした状態で保存されていることが多く、そういったものを技術的にどう解決するかを考える必要があります。

2つ目は、明確な正解が存在しない業務領域での判断基準設定の難しさです。人によって価値観や解釈が異なる案件では、何をAIに学習させ、どのような出力を求めるのかを事前に整理する必要があります。これらの課題は、技術面と業務設計面の両方から解決していかなくてはなりません。

最終決定権を持つのは今後も人であり続ける

丸紅では、生成AIを意思決定の補助役として活用する方針が浸透しています。顧客との商談や信頼関係の構築、最終的な判断は人間が担い、AIは今後も必要な情報や分析結果を即座に提示する立場にとどまるという見解です。

AIは正確で論理的な提案を行う一方で、感情や人間関係を踏まえた判断は人間にしかできません。生成AIの普及が進んだ後も、人と人との直接的なコミュニケーションの価値は変わらないとしています。社内外で顔を合わせて話す機会や、相手の反応を感じ取りながら進めるやり取りは、信頼構築において不可欠です。

AIが提供する情報は、こうした人間同士のやり取りを支えるためのものであり、関係づくりや意思決定の責任はあくまで人間が持つべきものと考えています。

また、生成AIの普及による副次効果として、社員一人ひとりが「この業務を効率化・自動化できる余地はないか」を日常的に考えるようになり、工数全体を見直す意識が向上しました。その結果、生成AIに限らず、RPAやExcelのマクロなど他の自動化ツールの活用も広がり、全社的に効率化の文化が定着していきました。

丸紅が考えるAI活用の理想像とは

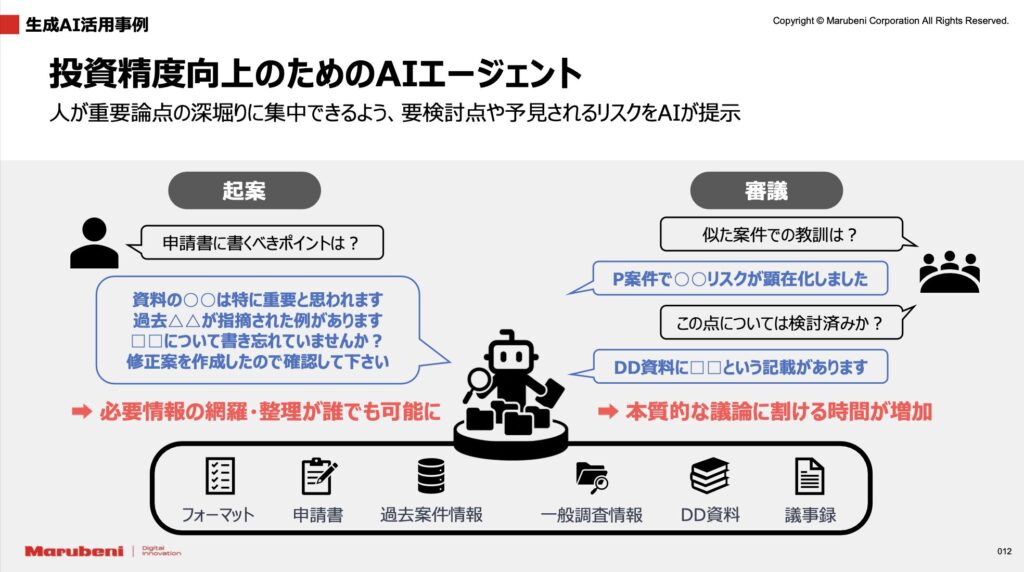

丸紅が今年度特に力を入れているのは、投資判断やリスク分析、競合調査といった高度な業務の支援に生成AIを活用する取り組みです。例えば、新規投資を検討する際には社内で決裁プロセスを踏む必要がありますが、その過程で作成する申請書のドラフトをAIが補助します。

さらに審議段階では、過去の類似案件を瞬時に検索し、その案件で顕在化したリスクや対応策を提示します。これにより、担当者は過去の知見を踏まえてリスク評価や判断を行うことができます。

AIは膨大な情報を記憶・検索する能力に優れていますが、最終的な判断や感覚的な見極めは人間が担います。勘や経験といった人間ならではの強みをAIの知識量で補完することで、意思決定の精度を高めていくことが狙いです。

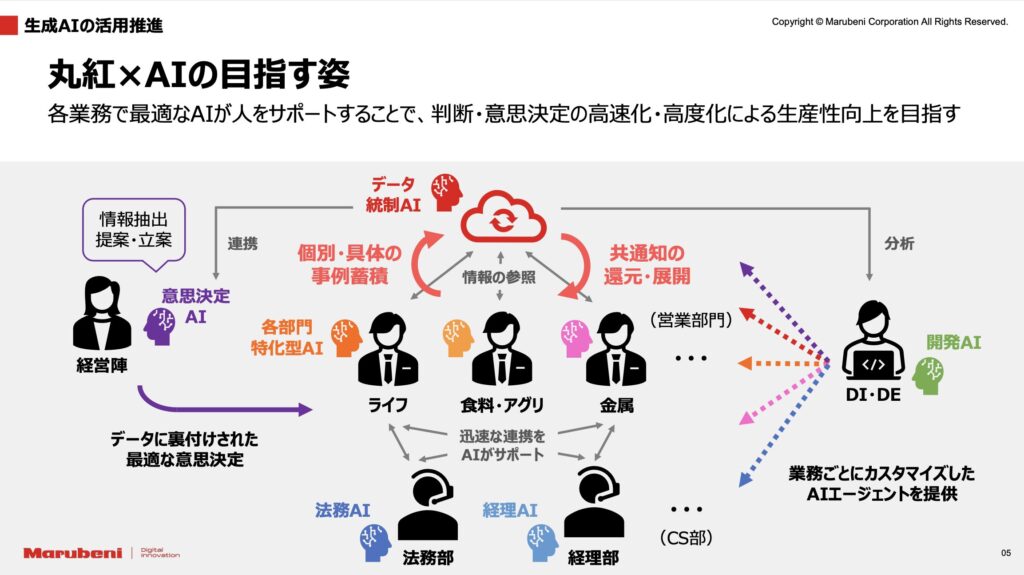

また、将来的な構想としては、営業やカスタマーサクセスといった一部の部門で始まっている専用のAIサポートの配置を全社・グループに拡大し、業務効率化と最適化を同時に実現することを目指しています。

各部署で蓄積されたデータを全社で共有・活用できる仕組みを構築し、共通のノウハウとして社員に還元。こうしたデータの循環により、人間同士の連携や意思疎通をさらに迅速かつ円滑にする──これがAI時代における丸紅の理想像です。

丸紅の事例から学ぶ「真似すべき」5つのポイント

丸紅の生成AIに関する取り組みは、内製のチャットボット開発という技術的な基盤に加え、現場の声に耳を傾ける運用体制や文化づくりによって成果を出してきた点が特徴です。会社の規模や業種にかかわらず取り入れられる実践例を5つのポイントに整理しました。

- 社員が“興味を持った瞬間”に学べる場を用意する

月1回の初心者講習会など、草の根的な教育活動で誰でも参加できる機会を設けた。 - 「100%正確でなくてもいい」という認識共有

AIも人も間違えると伝えることで、心理的ハードルを下げた。 - 内製ツールによる安心感の確保

自社開発チャットボットを使うことで、セキュリティや信頼性への不安を払拭。 - 余剰リソースを高度業務へ再配分

翻訳や要約で削減した工数を、投資判断や営業など“人にしかできない”業務へシフト。 - 最終判断は人が担うという原則

AIは補助役に徹し、人間が責任を持つ文化を組織に浸透させた。

生成AIの導入はゴールではありません。業務フローや社内文化に根付かせ、継続的に活用していくことで大きな成果へと繋がります。丸紅の事例は、効率化と最適化の両立、そして高度活用への着実なステップを示しています。

こうした取り組みは、丸紅だからできた特別なものではなく、あらゆる企業に応用可能です。

SHIFT AIでは、各企業の状況に合わせた法人向けAI研修サービスを提供しており、導入から定着、そして次の活用段階へ進むためのサポートを行っています。自社に適した生成AI活用の形を描き、現場で確実に機能させたい方は、ぜひご相談ください。

🔍 他社の生成AI活用事例も探してみませんか?

AI経営総合研究所の「活用事例データベース」では、

業種・従業員規模・使用ツールから、自社に近い企業の取り組みを検索できます。