近年、生成AIをはじめとするテクノロジーの進化により、「AIによって仕事の在り方が変わってくるのではないか」という声が各業界で耳にする機会が増えてきました。特にクリエイティブ領域においても、AIが人間の役割を担う場面が徐々に現実のものとなり、業界全体に大きな影響を与えつつあります。

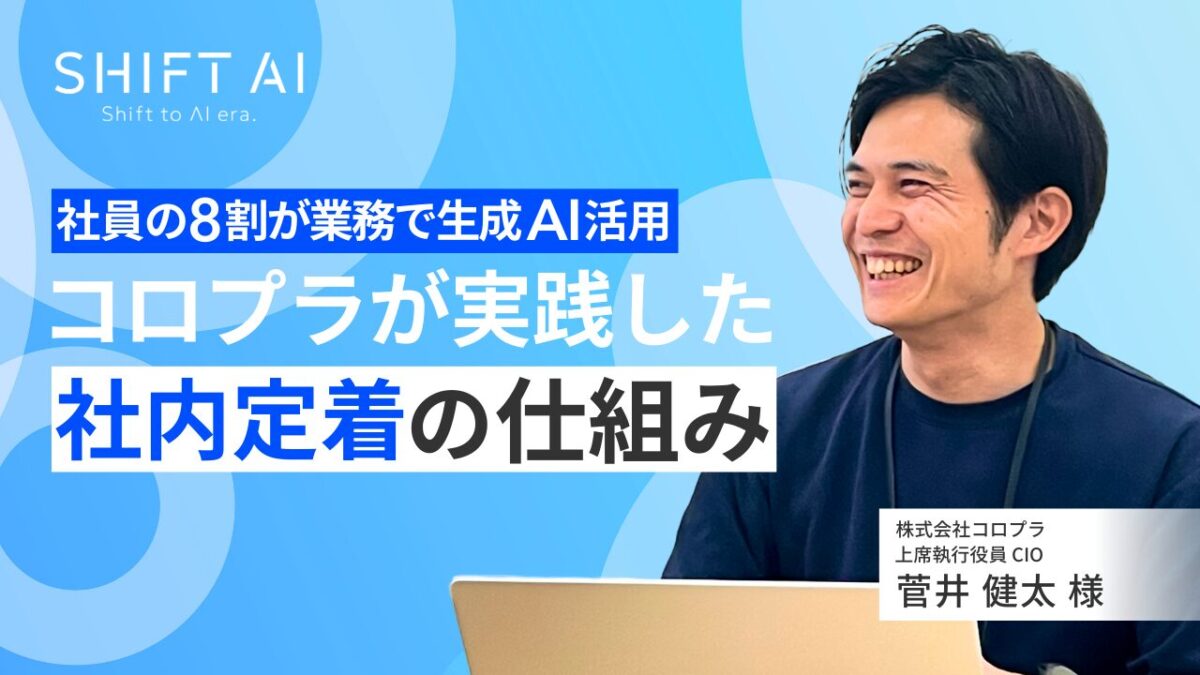

そうした時代の転換期において、『白猫プロジェクト NEW WORLD’S』など大人気スマートフォン向けゲームで知られる株式会社コロプラ(以下、コロプラ)も変化にいち早く向き合い、生成AIの活用に取り組んできました。コロプラでは導入からわずか2年で、社員の約8割が生成AIを業務活用しています。ゲーム開発におけるコード生成の3〜4割をAIが担い、数日かかっていた作業が数時間で完了するなど劇的な作業効率化を実現しました。

今回は、クリエイターたちが直面した課題や葛藤に加え、AIとの共存をどう捉え、どのように乗り越えてきたのかについて、創業期からコロプラに在籍し、現在は技術基盤本部やサイバーセキュリティ領域を担当しながら、AI推進チームを率いる上席執行役員CIO 菅井健太氏に生成AI社内浸透の取り組みについてお話を伺いました。

複数の企業においてエンジニアとしてのキャリアを積んだ後、2010年に株式会社コロプラへ入社。サーバーサイドエンジニアとして数々のプロジェクトを牽引し、これまでに10タイトル以上のサービスローンチに携わる。

2017年にはクリエイティブ組織全体の管掌、2023年には人事管掌として組織づくりにも貢献。2025年からはCIOとして、AI活用のためのガイドライン策定や、全社的なAI導入・推進に取り組んでいる。

※株式会社SHIFT AIでは法人企業様向けに生成AIの利活用を推進する支援事業を行っていますが、本稿で紹介する企業様は弊社の支援先企業様ではなく、「AI経営総合研究所」独自で取材を実施した企業様です。

「必須ノウハウ3選」を無料公開

- 【戦略】AI活用を成功へ導く戦略的アプローチ

- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン

- 【現場】正しいプロンプトの考え方

生成AIの凄さは実際に体感しないと伝わらない

――生成AIに着目されたきっかけと、実際の導入プロセスについて教えてください。

ゲーム開発では以前からAIが活用されてきました。たとえば、敵の行動パターンやレベルデザイン、NPCの会話など、プレイヤーに応じてリアクションを実全する仕組みにAIが使われており、ゲーム体験の質を高める重要な技術の一つです。

2022年にGPT-3.5がチャット形式の対話型AIとして登場したとき、これまでのAIとは明らかに違うと衝撃を受けました。私たちはすぐに全社での試験導入を開始し、ガイドラインの策定から、アイデア出しやキャラクターのイメージ作成などの業務に活用できるかを検証しました。最初はあくまで補助的な使い方でしたが、使い方次第で発想を広げたり、表現の幅を広げたりできる手応えを感じていました。

そして翌年にGPT-4が出た際、機能性の高さに圧倒され、もうこれが今後のゲーム開発のベースになるのは間違いないと確信しました。

ーーまだまだ生成AIの導入に懐疑的な方は多いかと思います。コロプラでは上層部から反対意見はなかったのでしょうか?

当社は、創業者の馬場自身がエンジニア出身ということもあり、創業期からその時々の最新テクノロジーを積極的に取り入れながら、新しい体験を追求してきました。その姿勢は、「最新のテクノロジーと、独創的なアイデアで”新しい体験”を届ける」という会社のビジョンにも表れています。

経営陣の間でも生成AIのような新しい技術に対して抵抗感はなく、「積極的に活用すべきだよね」といった前向きな声が多くありました。そうした後押しがある一方で、経営層の理解をさらに深めてもらうために、実際に生成AIで作成した成果物を経営会議で共有し続けました。

言葉での説明ももちろん大切ですが、実際の成果物を見せたり体験したりすることが、理解促進の上で非常に重要だと思っています。

ーー社内で生成AI導入を進めるためにまず実施したことを教えてください。

2023年に機密情報や個人情報がAIに学習されるリスクを避けるために、学習機能の有無を明確に区別したガイドラインを策定しました。生成AIを業務で活用するうえで最も重要なのは、入力したデータがAIの学習対象になるかどうかを正しく判断することです。

具体的には、推進を担当するAIチームと、セキュリティ面を担うチームが連携し、ガイドラインの整備を進めました。完成したガイドラインは、社内向けに動画形式で公開し、全社的な理解促進と安全な活用の定着を図っています。

生成AIはクリエイティブを加速するために活用していく

――コロプラではゲーム開発においてもAIをご活用されていたため、現場で働く社員は生成AIの導入に抵抗はなかったのでしょうか?

コロプラには多くのクリエイターが在籍しています。特にデザイナーをはじめとするクリエイティブ職の一部では、生成AIの導入によって自分たちの仕事が奪われてしまうのではないかという懸念の声もありました。

クリエイターの方々は、自らの手で作品を生み出すことへのこだわりや誇りが強く、創造性を脅かす可能性のある生成AIに対しては、一定の導入ハードルがあったと感じています。

ーー生成AIに不安や懸念を抱いている社員に対してどのようなアプローチを取ったのでしょうか?

まず前提として、当社は「クリエイティビティを向上し続けたい」と考えています。導入当初から組織での浸透を図るために、「生成AIはクリエイティブを加速するための手段でしかない」と強く発信し続けました。

生成AIの能力の高さは実際に触れてみないとその価値がわかりにくいところがあります。だからこそまずは業務の中で触れてもらい、使っていく中で、生成AIはクリエイターの味方なんだと徐々に知ってもらう形で浸透していきました。

――生成AI導入後、社員はどのような反応を示したのでしょうか?

元々現場からは「使いたい」という声が上がっており、導入初期の反応は想定以上にポジティブだった印象です。

実際、開発現場では大きな変化が起きています。プログラムコードの生成は、全体の3〜4割をAIが担うようになりました。従来であれば数日を要していた開発作業が、わずか数時間で完了するといったケースもめずらしくありません。

日々の情報共有で生成AIの社内活用率を8割に

――生成AIを社内で浸透させるためにどのようなサポートを行ったのでしょうか?

社内で日々、業務で使っているSlackを活用した情報発信に力を入れました。プロンプトの使い方や動画分析の手法、企画書作成のコツなど、AI活用の実践的なノウハウを継続的に共有しています。当初は一部のメンバーから反応がある程度でしたが、流れてくる情報を見る社員が徐々に増え、興味を持つ人の輪が自然に広がっていきました。

また、誰でも情報をシェアできるオープンチャンネルと、スキルやリテラシーに応じたサポートチャンネルを設けました。このような情報共有の徹底により、AI活用のノウハウが組織全体に浸透し、現在もこれらのチャンネルは活発に運用されています。

――生成AI導入当初は興味のある人と関心を示さない人で分かれていたとお聞きしました。8割の社員が使用するようになるまでに実施した工夫について教えてください。

生成AIの活用を社内に浸透させるために、段階的なアプローチを取りました。2022年には、ChatGPTの登場をきっかけに「ChatGPT活用促進プロジェクト」を立ち上げ、サポート手当や表彰制度を整えるなど、まずは「とにかく触れてみる」ことを後押ししました。

当時は「どう使ったらいいかわからない」という声も多くありましたが、チャットツールや議事録作成など、取り組みやすい活用法から提案し、徐々に慣れてもらうようにしました。また、上述したように、社内の情報共有チャンネルでは、プロンプトの工夫や活用事例を日々紹介しており、こうした日常的なインプットも社員の意識変化に大きく寄与したと感じています。

また、2025年に生成AI活用ガイドラインを大幅に見直し、業務での利用範囲を明確化しました。これにより、バックオフィス部門などでも本格的な活用が進ようになり、「使いたいけど不安だった」という声が一気に減りました。

ゲーム開発には「AI活用の必然性」があるか?が重要に

――ゲーム開発の現場では、具体的にどのような形でAI活用をされているのでしょうか?

私たちは「生成AIは、あくまでプロダクト体験を高める手段」として活用しています。

たとえば、『Brilliantcrypto』というブロックチェーンゲームでは、ユーザーのキャラメイクをもとにAIがプロフィールを生成したり、掘り当てた宝石にユニークな名前やストーリーを付けたりしています。また、ゲーム内のニュース動画もすべてAIで作成しています。

そして、2025年5月にリリースした新作『神魔狩りのツクヨミ』は、AIをゲーム体験に取り入れた“生成ゲーム”という新たなジャンルに挑戦したタイトルです。プレイヤーの行動に応じて生成AIが“唯一無二のカード”をつくり出すほか、金子一馬氏のアートスタイルを継承した「AIカネコ」によって、プレイごとに異なる体験が生まれるなど、AIならではのゲーム性を追求しています。

ーーユーザーからのAIに対する声は、センシティブな部分があると思うのですが、そのバランスはどう見極めていらっしゃいますか?

やっぱりAIである必然性があったかどうかが重要かなと。

そのため、「AIがあるべくしてある」ような設計にしています。『神魔狩りのツクヨミ』は、生成AIを「偽の神様」と定義し、数々の名作を生み出してきた希代のゲームクリエイター・金子一馬氏の絵をAIに学習させました。「これはAIだからこそできる」立て付けにしたことで、逆に受け入れられやすくなった事例です。

単なる効率化ではなく、AIをサービスの一環として提供するのであれば、AIだからこそ実現できるユニークさが重要なのだと感じています。

――ユーザーからAI活用に対する反応はございましたか?

興味深いことに、ユーザーの多くは生成AIを特別なものとして意識していません。AIが自然なゲーム体験の一部として溶け込み、違和感なく機能している証拠だからです。

先にもお伝えしたように、私たちが最も重視しているのは「AIを使う必然性」です。単なる開発効率化を目的とするのではなく、ユーザーにとって真にユニークで価値のある体験を創出するためにAIを活用する。この考え方が、ユーザーに受け入れられるか否かの鍵だと考えています。

生成AIの登場はゲーム業界にとっての「ゲームチェンジ」

――社内におけるAI人材育成の取り組みについて教えてください。

会社のカルチャーとして「気になったことは何でも試してみてください」というスタンスを重視しています。

興味を持った社員に対しては、個別に対話の機会を設け、「一緒にこの技術を使ってみませんか?」「こういったツールを試してみてはどうでしょうか」といった具体的な提案を行いながら実践のサポートをしています。

体系的な研修プログラムを用意するのではなく、日々の業務の中で活用できる場面を見つけながら、自然な形で社内への浸透を進めている段階です。

――社員の生成AIに関する声はどのような形で収集されているのでしょうか?

組織的な収集と個別対応の両面でアプローチしています。まず、全社横断の会議にてAIに関する進捗を共有し、録画や議事録も公開して社員全員が内容を確認できるようにしています。

加えて、社員から「こういうことはできませんか?」といった相談があった際には、即座に対応することもあります。その場で簡易ツールを作成し、「このような形でどうでしょうか」と提案したこともありました。

実際、ミーティング当日にツールを作成し、即日社内に展開したケースもあります。こうしたスピード感ある対応に対しては、「こんなに早く実現できるのですね」といった驚きの声も多く寄せられました。

このように、現場の声をすぐに反映させることで相談のハードルを下げ、新たな発想やアイデアが生まれる土壌づくりにつなげています。

――AI活用において最も重視していることは何でしょうか?

AIの登場によって、「作りたい人が勝つ」時代がやってきたと感じています。今まで面倒だと思っていた業務が一瞬で完結するので、クリエイティブを作るのが楽しくてたまらない。環境が激変している現在は、エンジニア史上最も楽しい時期だと感じています。

生成AIの活用によって、これまでに存在しなかった新たなクリエイティブが生まれていく。クリエイティブ領域で活躍できる人材を育てることによって、今後新しいヒーローが生まれる時代がやってくると確信しています。

私たちが安心してAIを活用できる環境を整えるとともに、クリエイティブとテクノロジーの掛け合わせができる人材を発掘していく。さらに、創造性を最大限に引き出すための高度なツールを提供し、そこからどのような新しい価値が生まれるのかを見守り、後押ししていく考えです。

業界全体が当たり前のようにAIを活用する社会になってほしい

ーースマートフォン向けゲーム業界では、7〜8年前から淘汰が進み、近年は開発コストの高騰が大きな課題となっています。そうした中で、生成AIの活用によって、コストやリソース面において一定の歯止めがかかり始めた実感はございますか?

開発コストの面では、すでに生成AIの効果が顕著に現れています。たとえば『神魔狩りのツクヨミ』では、AIの活用により従来よりも大幅に開発期間を短縮できました。今後リリース予定のタイトルもAIを活用する予定ですし、社内では「従来の発想にとらわれない開発」を推進する機運が高まっています。

また、これまでゼロから行っていた工程も、AIの導入により効率的にスキップできるようになりつつあります。そのためには、まず社内環境の整備が重要です。特にLLM(大規模言語モデル)を活用するには、AIに社内情報を適切に伝える仕組みが不可欠です。

現在はAIエージェントの導入も視野に入れ、社内情報へのアクセス環境や活用ルールの整備を進めています。こうした基盤が整うことで業務スピードはさらに加速し、結果として職種間の垣根も自然と薄れていくと考えています。

――次のフェーズとして、現実的に見た次の一手は何とお考えですか?

現在は、社内ナレッジの体系的な蓄積に取り組んでいます。会議の録画を標準設定とし、元となるデータを残していく。社内に散在する情報を効率的に検索・活用できる仕組みを構築中です。

最近でもGoogle Agent Spaceをトライアル導入し、社内の会議情報などを蓄積する取り組みも実施しました。AIが「今週どんな会議があったか」といった問いに答えられるようにするには、社内データの整備が不可欠です。

このような情報の一元化とAI活用の徹底が、今後の大きなミッションであり、超えるべき壁だと思っています。

ーー最後に、大手ゲーム開発会社として、AI活用を今後リードしていく上で目指していることを教えてください。

業界全体が「AIを積極的に活用しています」と堂々と発信できる未来を目指しています。日本のゲーム産業は世界に誇れる技術力を有しており、AIを活用しないことでその強みを活かしきれないのは、非常にもったいない。

こっそり生成AIを使うのではなく、「ここまでやっていい」という明確な活用の範囲を提示していくことで、業界全体にポジティブな影響を与えられるのではないかと考えています。

コロプラに学ぶ「生成AIを社内定着させる実践ポイント」

「AIを導入すれば自動的に活用が進む」という考えは、現場では通用しません。

コロプラの取り組みから見えてきたのは、“文化としての定着”を支える具体的なアクションの積み重ねでした。他社でも応用可能なポイントをまとめたので、みなさまもぜひ参考にしてください。

- 最初は“興味ある人”だけでいい。まずは小さく始める

- 全社一斉導入ではなく、試したい人にだけアカウント配布→Slackで共有→真似が広がる

- 全社一斉導入ではなく、試したい人にだけアカウント配布→Slackで共有→真似が広がる

- Slackに“見える化された共有文化”をつくる

- 成果・プロンプト事例・相談を流せるチャンネル設計+ヘルプ導線で心理的ハードルを下げる

- 成果・プロンプト事例・相談を流せるチャンネル設計+ヘルプ導線で心理的ハードルを下げる

- 「AI=脅威」ではなく「味方」だと示す

- 現場のクリエイターにとって「奪う技術」ではなく「加速させる技術」として伝えるメッセージ設計

- 現場のクリエイターにとって「奪う技術」ではなく「加速させる技術」として伝えるメッセージ設計

- 成果物は“体験”で見せる

- 経営会議でも「実際に作って見せる」ことでAI理解が深まった。言葉より現物が説得力

- 経営会議でも「実際に作って見せる」ことでAI理解が深まった。言葉より現物が説得力

- 一人ひとりに“触れる環境”を渡す

- 強制や指導より、「いつでも試せる場」が最も浸透を後押しする

- 強制や指導より、「いつでも試せる場」が最も浸透を後押しする

- 表彰制度や専門家の“見える化”で空気をつくる

- 社内に“頼れる人”を明示し、活用した人を褒める文化が定着に効く

- 社内に“頼れる人”を明示し、活用した人を褒める文化が定着に効く

- 成果を見せ、声を拾い、すぐに応える

- 「これできますか?」の声に即ツール化・展開するスピード感が定着につながる

IT4.0時代を生き残るために、生成AIの導入は多くの企業が検討すべきテーマとなっています。その一方で、「導入すればすぐ成果が出る」「ツールを渡せば現場が勝手に使いこなす」といった期待は、簡単に裏切られるのが現実です。

たとえば、ゲーム業界の最前線を走るコロプラも、生成AIの導入には多くの工夫と時間が必要でした。ガイドラインの整備、社員一人ひとりへの丁寧な伴走、社内コミュニケーションの設計、そして心理的な抵抗への配慮……。クリエイティブに強い企業であるからこそ、AIの導入はより細心の注意を払う必要がありました。

業界の最前線を走るコロプラでさえ、AIの導入にはそれ相応の時間と労力がかかっています。これを自社に置き換えたとき「うちで本当に使いこなせるのか?」と不安になるのは自然です。

だからこそ、社内導入は外部の人材やサービスを活用することも検討にいれてもいいかもしれません。

SHIFT AIでは、企業の現状に合わせて段階的に導入をサポートし、現場が無理なく使いこなせる状態まで伴走します。導入の構想から運用、社員教育まで、すべてを任せて安心できるのが、私たちの強みです。

AIと人の協力によるDX推進は、多くの企業にとって重要なテーマとなっています。SHIFT AIでは、法人向けAI活用支援サービス『SHIFT AI for Biz』を展開しています。AI導入や活用に関心のある方はぜひご活用ください。

「生成AIが一部の人しか使っていない」「思うように成果が出ない」──もし、そんなお悩みをお持ちでしたら、ぜひ一度、私たちの支援内容をご覧ください。