近年、目覚ましい進化を遂げるAIが教育現場にも革新をもたらそうとしています。でも、「そもそもAIって何?」「教育現場でどう使うの?」そんな疑問をお持ちの方も多いかもしれません。

教員の代わりに宿題の添削やテストの採点をしたり、授業で使う教材をあっという間に作成したりと、実は教育現場でのAI活用はもうすでに始まっているのです。

この記事では、実際の教育現場で導入されたAI活用の15の事例を紹介します。ぜひ最後まで読み進めていただき、生徒一人ひとりに寄り添った教育の実現を目指しましょう。

- AIとは?教育現場でなぜ必要とされるのか

- 文部科学省指定校におけるAI教育現場の活用事例15選

- 【AI活用事例1:初等教育】AI導入前の指導プログラム(札幌市立中央小学校)

- 【AI活用事例2:初等教育】俳句の創作支援(札幌市立中央小学校)

- 【AI活用事例3:初等教育】画像生成を用いた物語制作(札幌市立中央小学校)

- 【AI活用事例4:初等教育】学級運営シミュレーション(札幌市立中央小学校)

- 【AI活用事例5:初等教育】説明文の要約支援(札幌市立中央小学校)

- 【AI活用事例6:初等教育】「みんなで生成AIコース」を事業で活用(札幌市立中央小学校)

- 【AI活用事例7:初等教育】「Pepper for Education」を実践で活用(札幌市立発寒東小学校)

- 【AI活用事例8:初等・中等教育】生成AIの活用場面をディスカッション(金剛沢小学校・西多賀中学校)

- 【AI活用事例9:中等教育】議論やまとめの足りない視点を生成AIで考察(岩沼市立岩沼北中学校)

- 【AI活用事例10:中等教育】高度なプログラミング指導(岩沼市立岩沼北中学校)

- 【AI活用事例11:中等教育】定期考査問題の作成(岩沼市立岩沼北中学校)

- 【AI活用事例12:中等教育】アンケート回答データを分析(岩沼市立岩沼北中学校)

- 【AI活用事例13:高等教育】AIの環境整備(山形県立酒田光陵高等学校)

- 【AI活用事例14:高等教育】教員向けの研修(山形県立酒田光陵高等学校)

- 【AI活用事例15:高等教育】英検対策の指導(福島県立郡山東高等学校)

- 教育現場でAIを活用するべき4つのメリット

- 教育現場でAIを活用する際に注意しておきたい3つのポイント

- 教育現場へのAI活用事例を参考にして導入を検討しよう

「必須ノウハウ3選」を無料公開

- 【戦略】AI活用を成功へ導く戦略的アプローチ

- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン

- 【現場】正しいプロンプトの考え方

AIとは?教育現場でなぜ必要とされるのか

AIは、私たちの生活のさまざまな場面で活用され始めています。その中でも大きな注目を集めているのが教育現場です。この章では、まず生成AIとは何か、そしてなぜ教育現場でAIが必要とされているのかについてご説明します。

そもそも生成AIとは

生成AIとは人工知能の一種であり、既存のデータをもとに新しいコンテンツ(文章、画像、音楽など)を作り出すことができるAIのことです。生成AIには、以下のようにさまざまな種類があります。

| 生成AIの種類 | 内容 | 具体例 |

| 文章生成AI | 指示や質問に応じて、自然な文章を作成するAI | ChatGPT、Claude、Geminiなど |

| 画像生成AI | テキストの指示に応じて、画像を生成するAI | Midjourney、Stable Diffusion、DALL·E 2など |

| 動画生成AI | テキストの指示に応じて、動画を生成するAI | Runway、Sora、Pikaなど |

| 音楽生成AI | テキストや指示に応じて、音楽を作成するAI | Suno、Udioなど |

これらの技術は、文章の要約、翻訳、質疑応答など、さまざまなタスクに応用できます。そして、教育分野でもその活用に大きな期待が寄せられているのです。

教育現場の課題とAIによる解決方法

現代の日本の教育現場は、いくつかの大きな課題を抱えています。

- 少子高齢化:子どもの数が減り、学校の統廃合が進む一方で、高齢の教員が増え、若い教員が不足している

- 教員不足:教員の仕事量が多く、長時間労働が問題となっている

- 個別最適化の必要性:一人ひとりの子どもの個性や能力は異なる

AIは、これらの課題を解決する可能性を秘めています。例えば、

- AIが採点や教材作成を自動化・支援し、教員の負担を大幅に削減

- AIが生徒一人ひとりの学習状況を分析し、その生徒に合った問題や教材を生成し学習をサポート

- AIが授業の進め方や教え方を分析し、授業の質が向上

AIを活用することで、教員はより「人にしかできない仕事」(生徒の相談に乗る、個性を伸ばすなど)に時間を使えるようになり、子どもたちはより自分に合った学び方ができるようになるのです。

文部科学省指定校におけるAI教育現場の活用事例15選

この章では、実際にAIを教育現場で活用している15の事例を紹介します。

- AI導入前の指導プログラム(札幌市立中央小学校)

- 俳句の創作支援(札幌市立中央小学校)

- 画像生成を用いた物語制作(札幌市立中央小学校)

- 学級運営シミュレーション(札幌市立中央小学校)

- 説明文の要約支援(札幌市立中央小学校)

- 「みんなで生成AIコース」を事業で活用(札幌市立中央小学校)

- 「Pepper for Education」を実践で活用(札幌市立発寒東小学校)

- 生成AIの活動場面をディスカッション(金剛沢小学校・西多賀中学校)

- 議論やまとめの足りない視点を生成AIで考察(岩沼市立岩沼北中学校)

- 高度なプログラミング指導(岩沼市立岩沼北中学校)

- 定期考査問題の作成(岩沼市立岩沼北中学校)

- アンケート回答データを分析(岩沼市立岩沼北中学校)

- AIの環境整備(山形県立酒田光陵高等学校)

- 教員向けの研修(山形県立酒田光陵高等学校)

- 英検対策の指導(福島県立郡山東高等学校)

これらの事例は、文部科学省が推進する「リーディングDXスクール」事業の一環として、全国の学校で実施された実証研究に基づいています。それでは、ひとつずつみていきましょう。

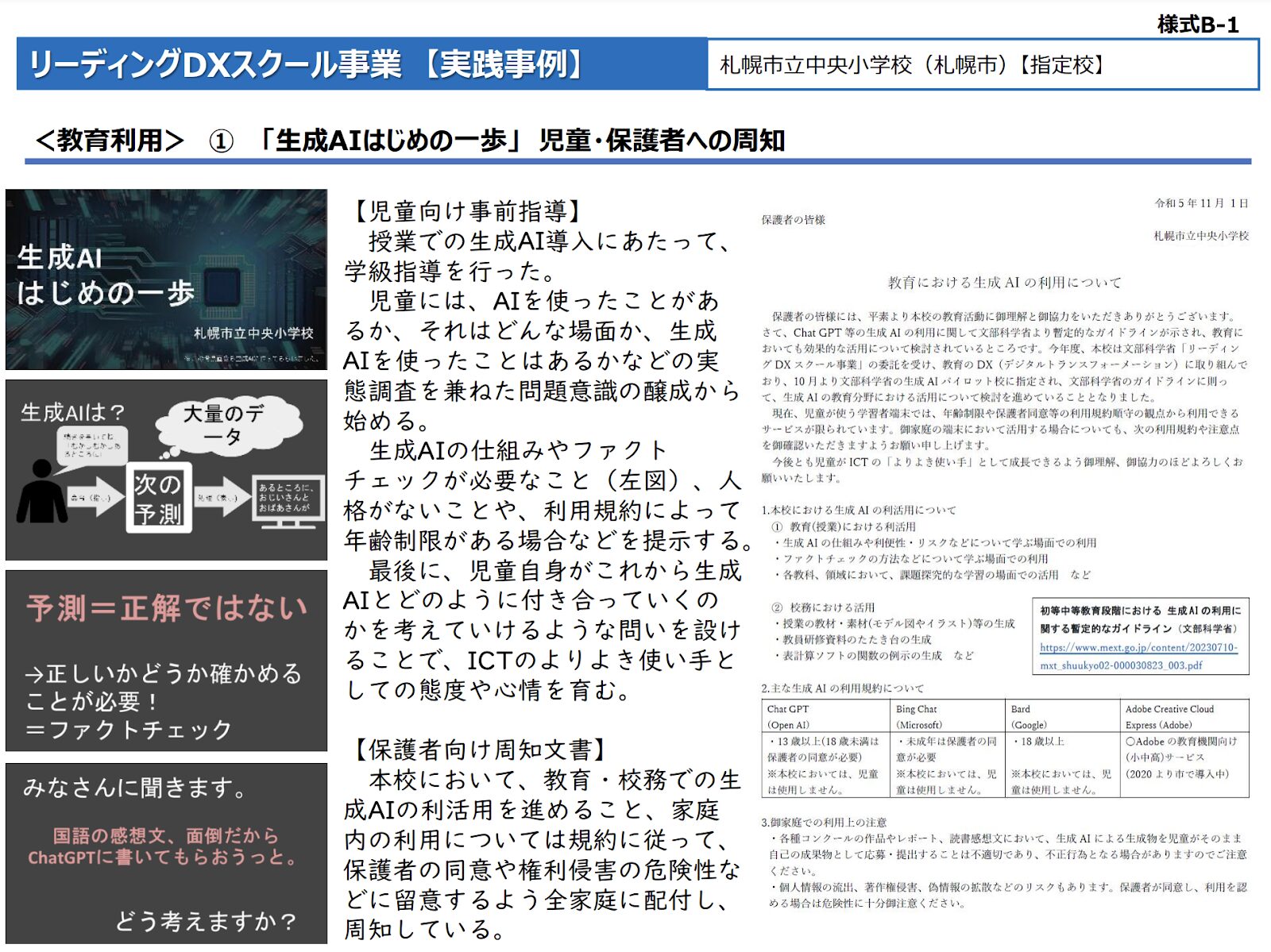

【AI活用事例1:初等教育】AI導入前の指導プログラム(札幌市立中央小学校)

出典:文部科学省「リーディングDXスクール 指定校実践事例・動画」

札幌市立中央小学校では、生成AI導入に先立ち児童向けの事前指導を実施しました。授業で生成AIを使う前に、児童の生成AI使用経験を調査し、そこから問題意識を醸成していきます。生成AIの仕組みやファクトチェックの必要性や人格がないこと、年齢制限などを説明し、ICTの適切な使用方法を学んでいるのです。

また、保護者向けにも周知文書を配布し、家庭での利用に関する注意点を伝えています。この取り組みでは、児童がAIと適切に付き合う態度を育むとともに、学校全体でAI活用を推進する基盤を作っています。

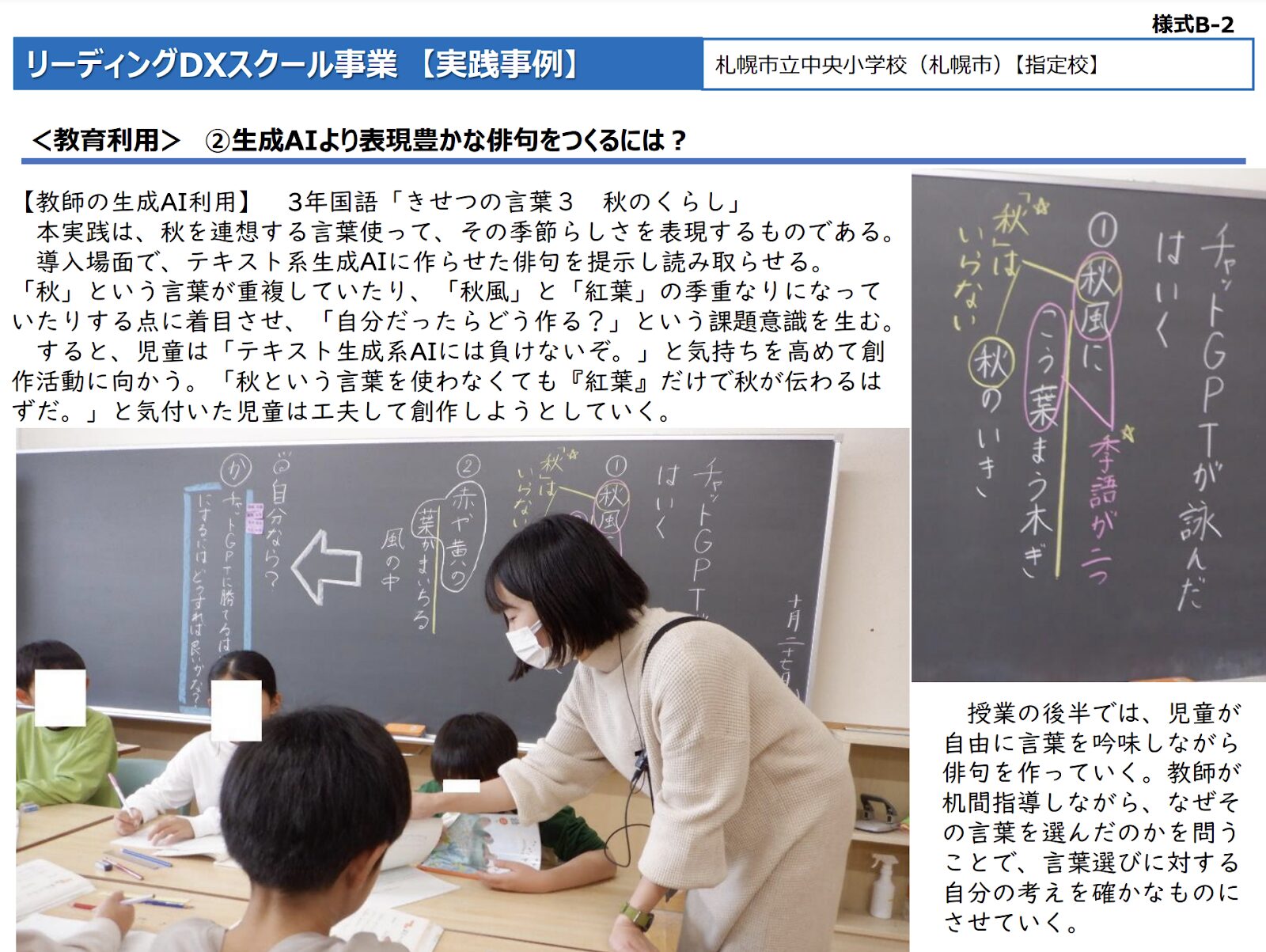

【AI活用事例2:初等教育】俳句の創作支援(札幌市立中央小学校)

出典:文部科学省「リーディングDXスクール 指定校実践事例・動画」

札幌市立中央小学校3年国語の授業では、生成AIを活用して俳句の創作活動を実施しています。導入部分で生成AIが作成した俳句を提示し、その問題点(季語の重複など)を児童に気づかせます。これにより、児童からの「生成AIには負けない」という意欲を引き出し、より工夫した俳句作りへと導きました。

児童は「秋」という言葉を使わずに秋を表現するなど、創意工夫を凝らして作品を作り上げたのです。この事例は、生成AIを競争相手として活用し、児童の創造性と言語感覚を磨いた革新的な取り組みといえます。

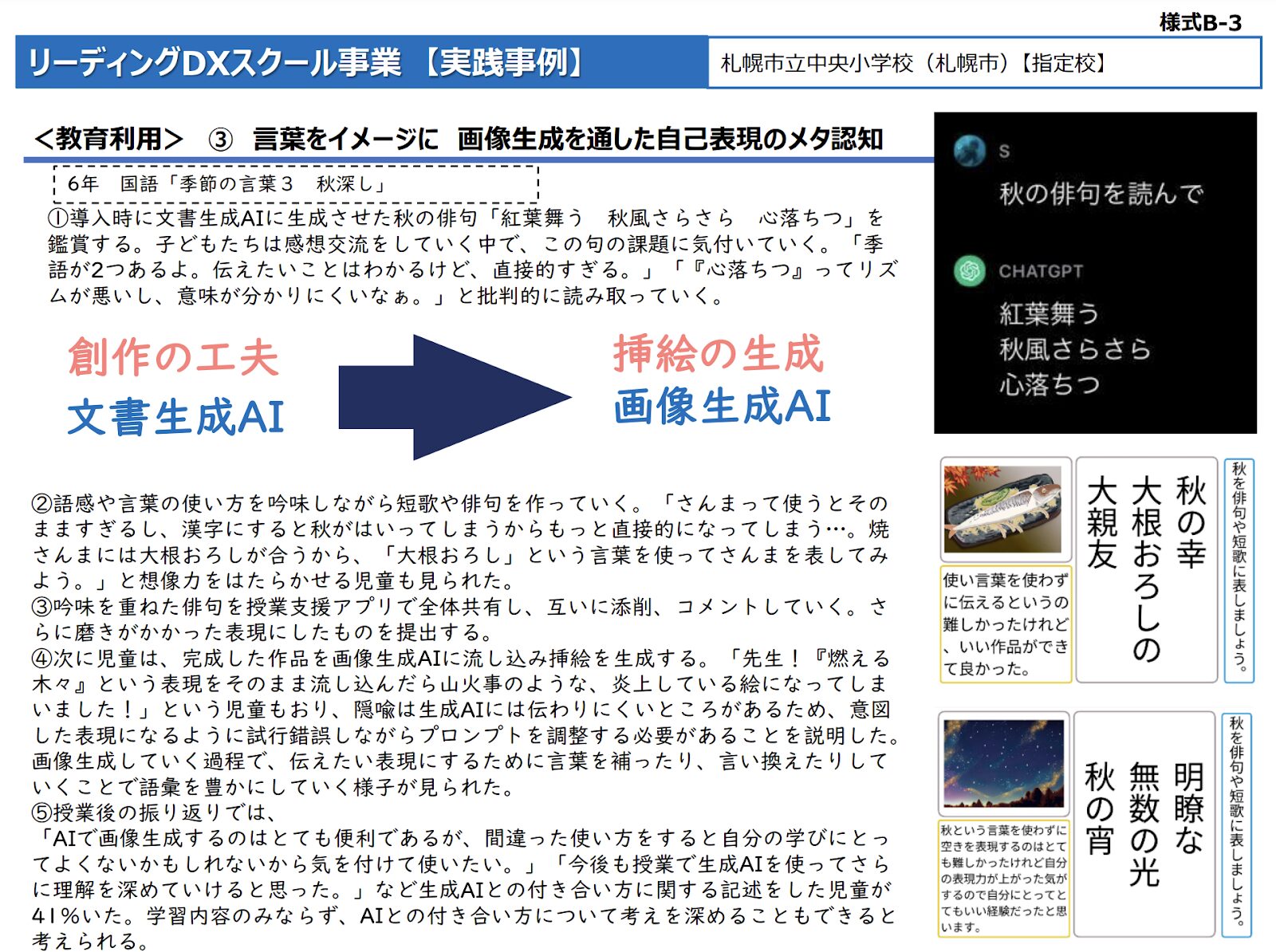

【AI活用事例3:初等教育】画像生成を用いた物語制作(札幌市立中央小学校)

出典:文部科学省「リーディングDXスクール 指定校実践事例・動画」

札幌市立中央小学校6年国語の授業では、児童が「秋深し」をテーマに俳句を創作する過程で、文書生成AIと画像生成AIを効果的に活用しました。まず、導入として文書生成AIに作成させた俳句を鑑賞します。そこから課題がないかを読み解くことで、児童の創作意欲を高めていきます。

また、児童が考え出した俳句をそのまま画像生成AIに入力するとどうなるかなど、生成AIについての知識を深めていきました。児童は生成AIの限界を感じながらも、その可能性を最大限に引き出すことを模索することで、より豊かな表現力を身につけています。

【AI活用事例4:初等教育】学級運営シミュレーション(札幌市立中央小学校)

出典:文部科学省「リーディングDXスクール 指定校実践事例・動画」

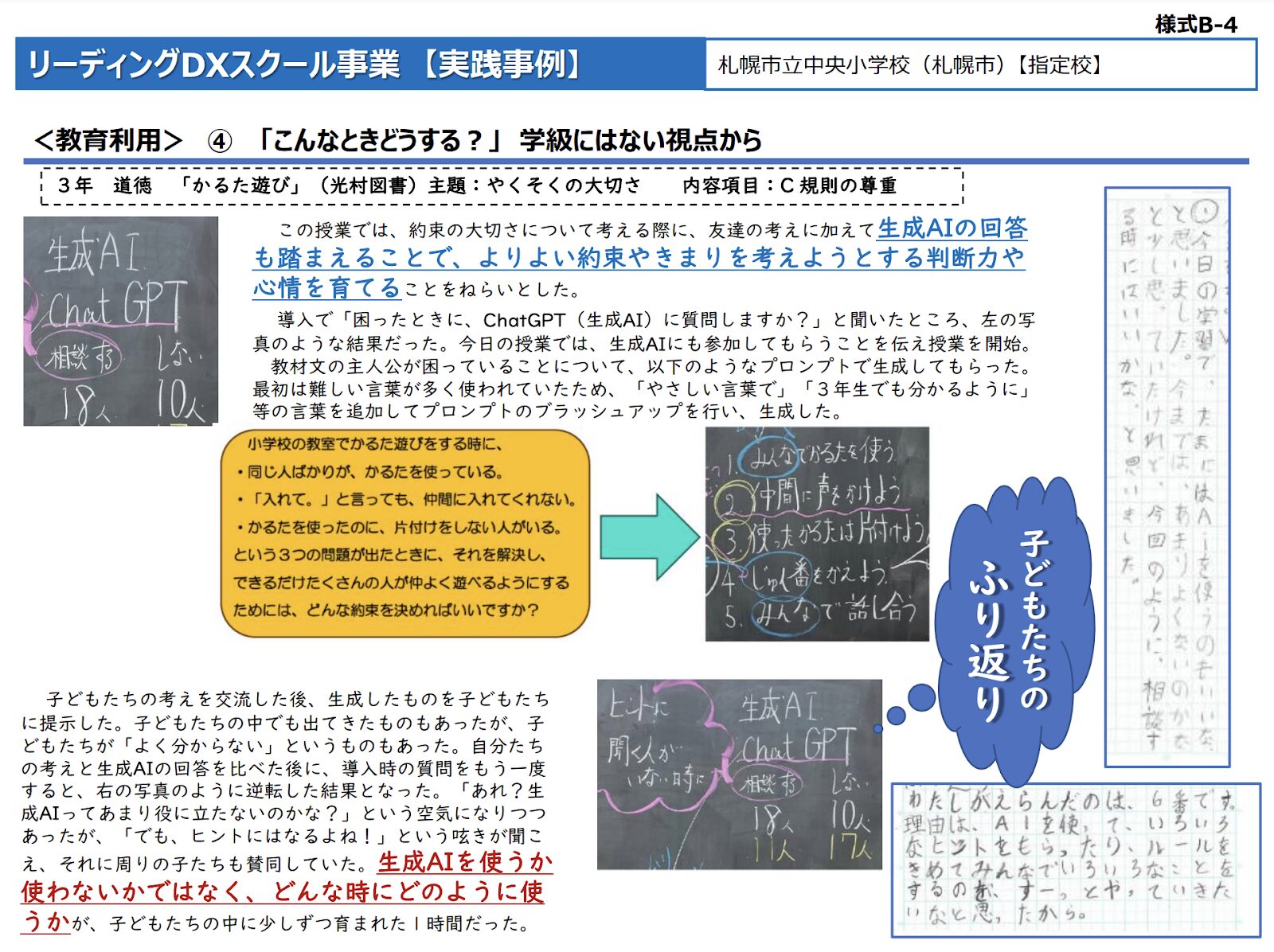

札幌市立中央小学校3年生の道徳の授業では、「約束の大切さ」をテーマに生成AI(ChatGPT)の意見を取り入れながら、より良い約束や決まりについて考えることを目指しました。

授業では、教材文の主人公が困っている状況に対して生成AIに解決策を尋ね、その回答と児童たちの意見を比較検討していきます。授業の最後に、「生成AIを使うか使わないかではなく、どんな時にどのように使うかが大切である」という結論に至り、生成AIとの適切な付き合い方を学んでいます。

この授業を通して、子どもたちは生成AIの可能性と限界を理解し、批判的に吟味する力を養うことができました。

AI経営総合研究所を運営するSHIFT AIでは、生成AIを「個人のスキル」で終わらせず、業務で再現性高く使うためのプロンプト設計ノウハウを整理しています。属人化を防ぎ、チーム・組織で活用するための考え方を、チェックリスト形式でまとめました。

→ 生成AI推進担当者向けプロンプト設計資料を確認する(無料)

【AI活用事例5:初等教育】説明文の要約支援(札幌市立中央小学校)

出典:文部科学省「リーディングDXスクール 指定校実践事例・動画」

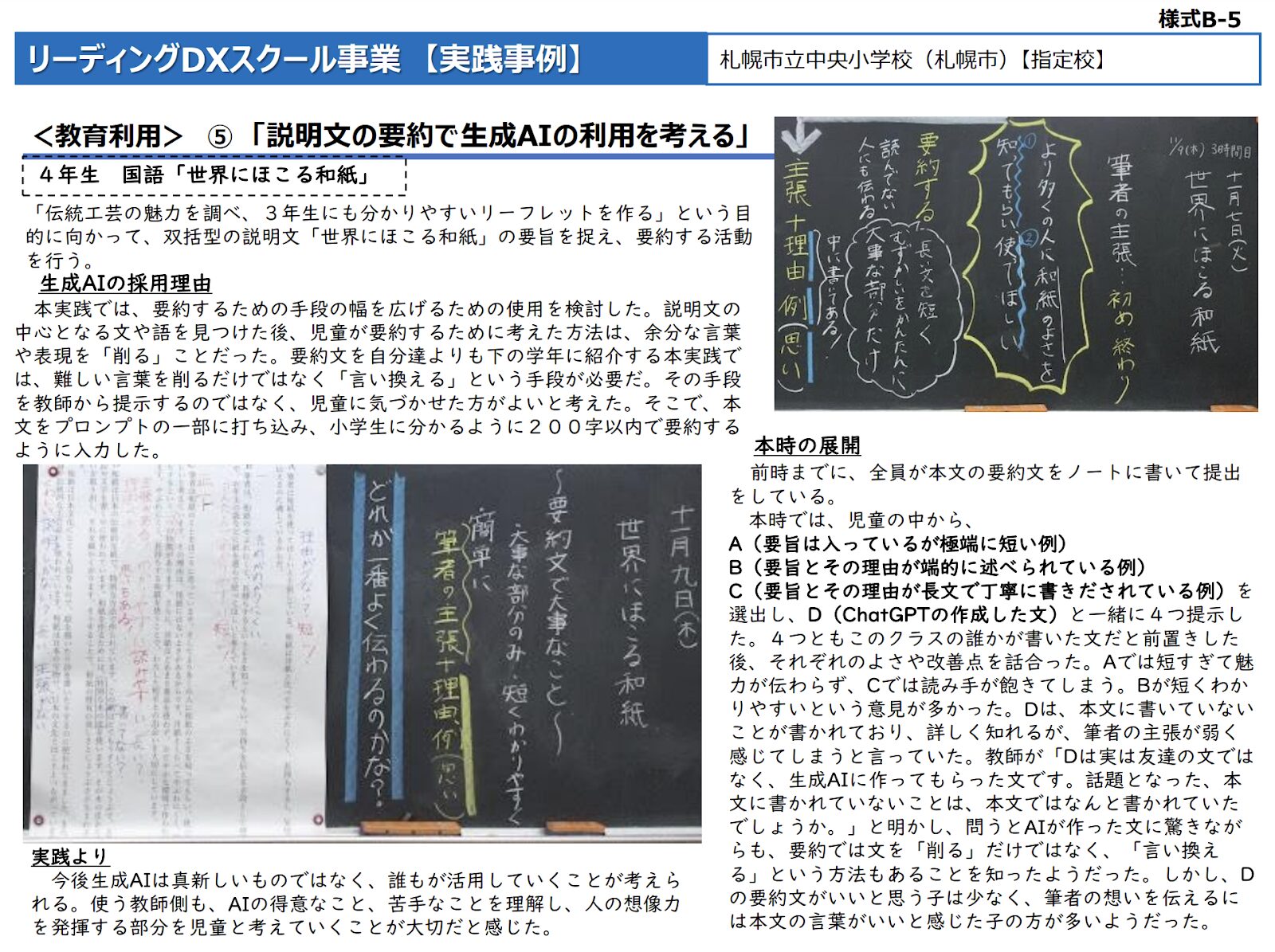

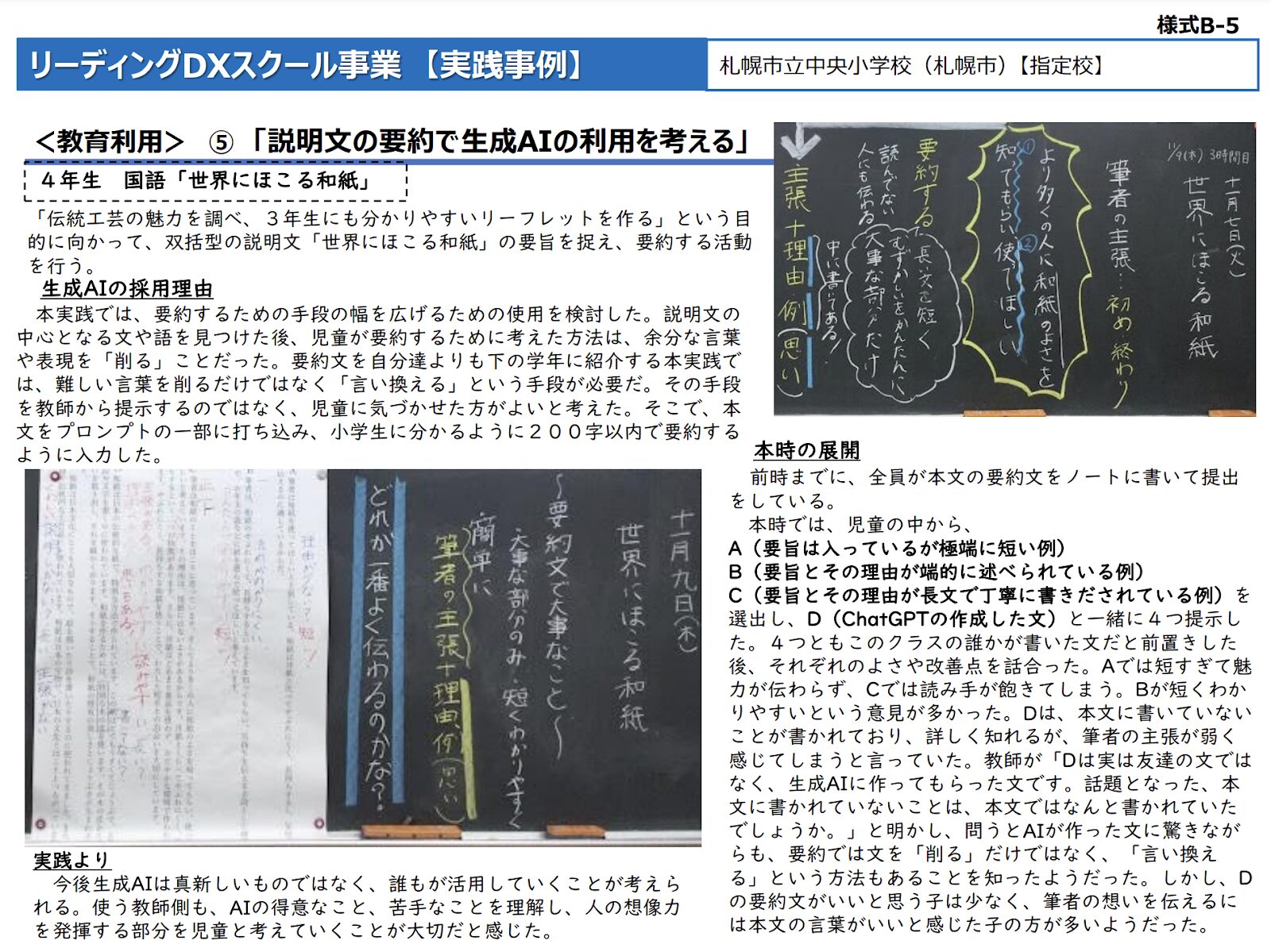

札幌市立中央小学校4年国語の授業では、説明文の要約に生成AIを活用しています。まず児童に、自分で作成した要約と生成AIの要約を比較させます。そうすることで、要約の手法に自ら気づかせるよう促しました。

これまで児童は「削る」ことに注目していましたが、この実践を通じて「言い換える」という手法の存在に気づきます。また、筆者の想いを伝えるには原文の言葉が適している場合もあると気づく児童もいました。この実践は、AIを活用しつつ、人間ならではの表現力や批判的思考力を育成する優れた例といえます。

【AI活用事例6:初等教育】「みんなで生成AIコース」を事業で活用(札幌市立中央小学校)

出典:文部科学省「リーディングDXスクール 指定校実践事例・動画」

札幌市立中央小学校4年生の国語の授業では、説明文「世界にほこる和紙」を題材に、伝統工芸の魅力を3年生にも分かりやすく伝えるリーフレットを作成する活動を行いました。児童はまず、文章の中心となる文や語を見つけ、要約文を作成します。その際、生成AIを活用し、AIが生成した要約文と自分たちの要約文を比較検討することで、より効果的な要約とは何かを考えました。

この授業を通して、児童は生成AIの活用により、要約の手段を広げることができたのです。また教員側も、生成AIが得意なこと、苦手なこと、そして人の想像力が発揮される部分は何か、を児童と一緒に考えていくことの重要性を認識しました。

【AI活用事例7:初等教育】「Pepper for Education」を実践で活用(札幌市立発寒東小学校)

出典:文部科学省「リーディングDXスクール 指定校実践事例・動画」

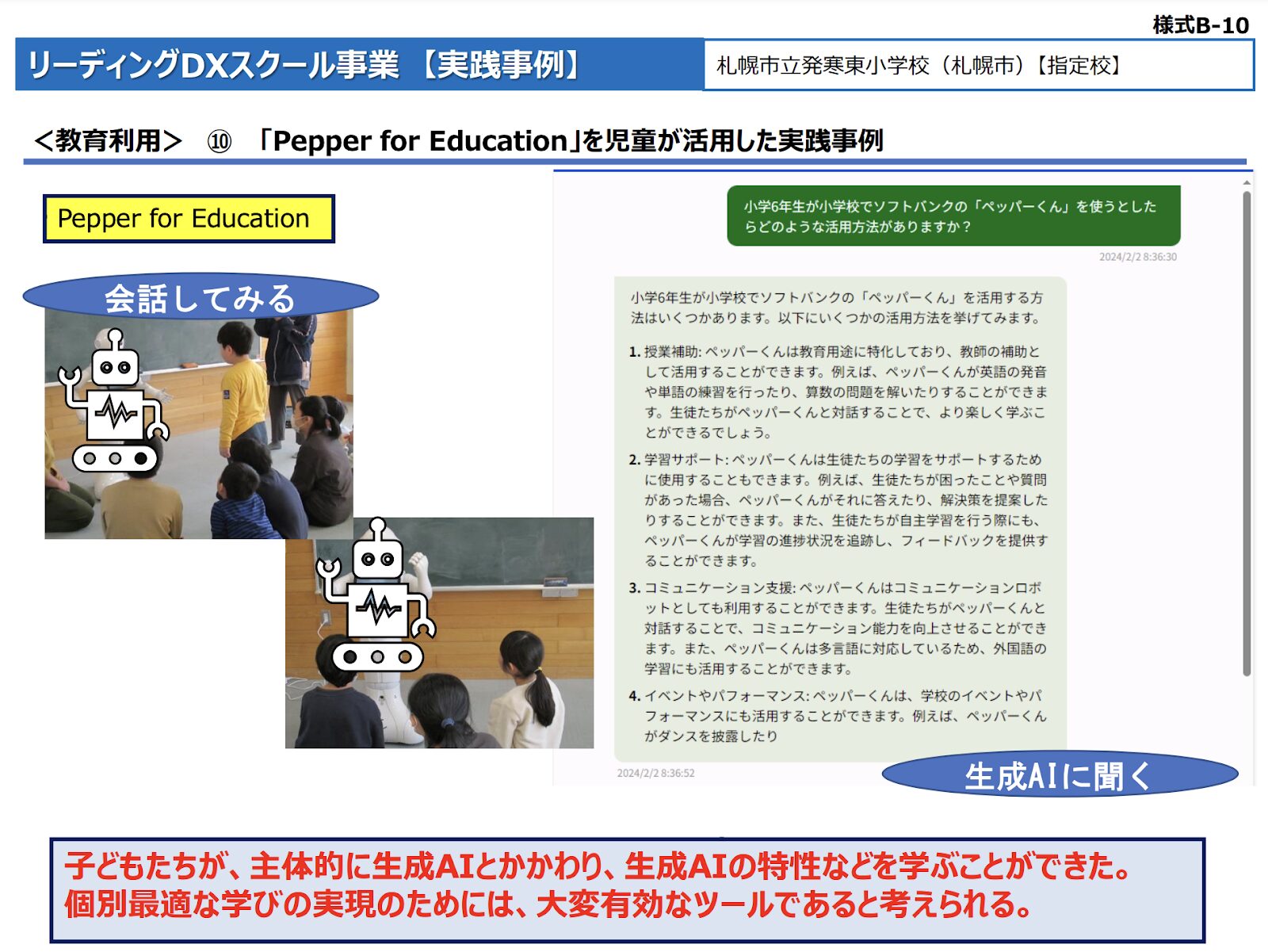

札幌市立発寒東小学校では、ソフトバンクロボティクスの人型ロボット「Pepper for Education」を活用しています。児童が生成AIと主体的に関わり、その特性を学ぶことを目的とした実践です。児童はPepperを通じて生成AIに質問したり、会話を試みたりすることで、生成AIの応答能力を探求しました。

この実践は、児童が生成AIをより身近な存在として捉え、その特性を理解することに貢献しています。

【AI活用事例8:初等・中等教育】生成AIの活用場面をディスカッション(金剛沢小学校・西多賀中学校)

出典:文部科学省「リーディングDXスクール 指定校実践事例・動画」

この事例は、中学校と小学校が連携した実践授業です。AI時代に生きる子どもたちがどのような価値観を持つべきかを考えさせることを目的としています。西多賀中学校では「AI時代に生きていく自分たちが大切にしたいことは何だろうか」という学習課題を設定し、金剛沢小学校では「新しい技術とどう付き合っていくのかを考えよう」という課題に取り組みました。

「AIを取り入れるかどうか」ではなく「AIとどのように生きるか」を考えることで、AIを適切に活用し、共生していくための視点を養っています。

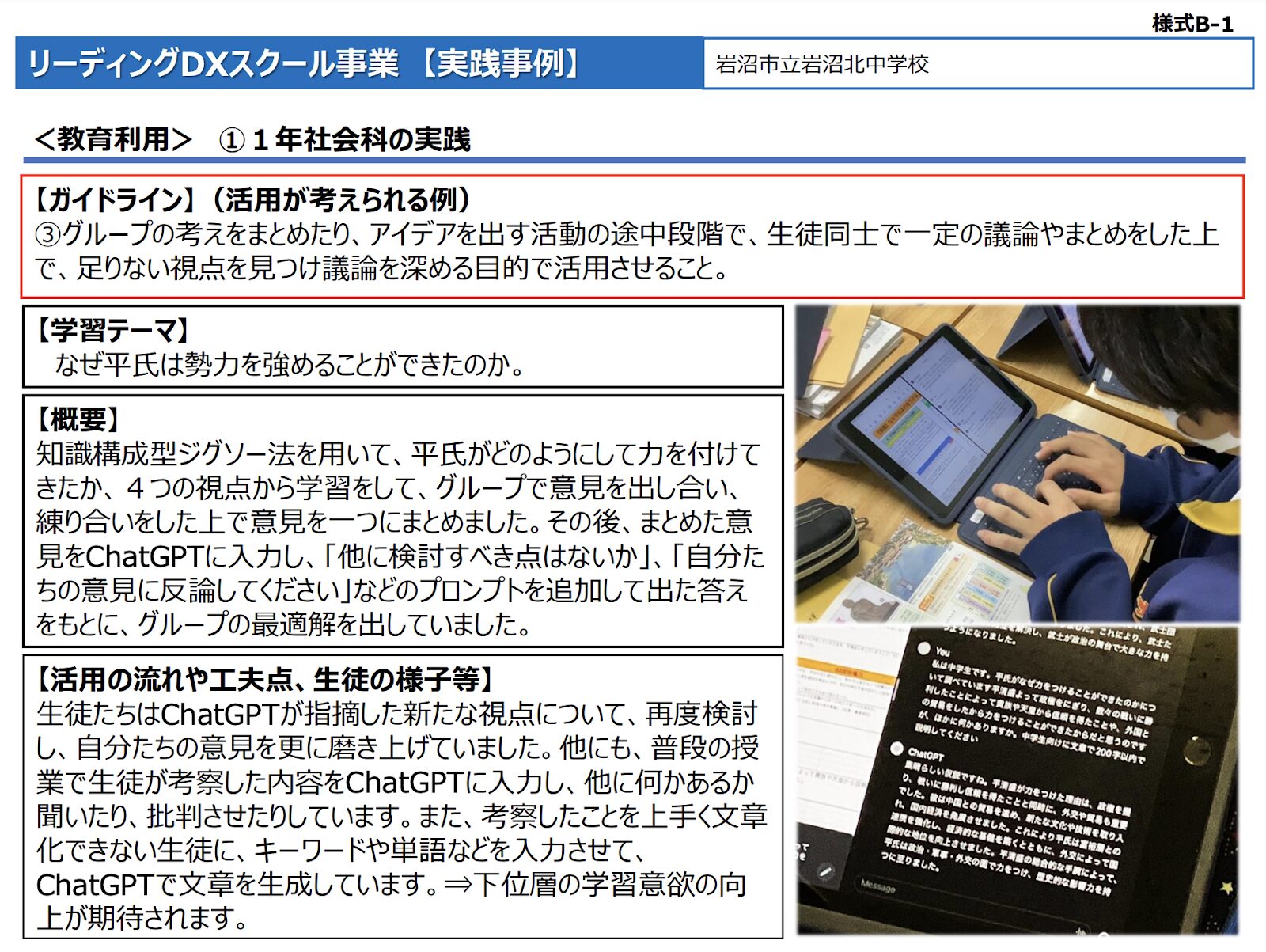

【AI活用事例9:中等教育】議論やまとめの足りない視点を生成AIで考察(岩沼市立岩沼北中学校)

出典:文部科学省「リーディングDXスクール 指定校実践事例・動画」

岩沼市立岩沼北中学校では、社会科の授業で平氏が勢力を拡大できた理由を学ぶ際に、知識構成型ジグソー法とChatGPTを組み合わせた学習活動を行いました。生徒たちはまず、平氏の台頭に関する情報を異なる視点から収集し、グループ内で意見を出し合って議論を深めます。

その後、グループでまとめた意見をChatGPTに入力し、「他に検討すべき点はないか」「自分たちの意見に反論してください」といったプロンプトを与え、生成AIからのフィードバックを参考に議論を深めました。生成AIを単なる情報源としてではなく、思考を刺激するパートナーとして活用する可能性を示す事例です。

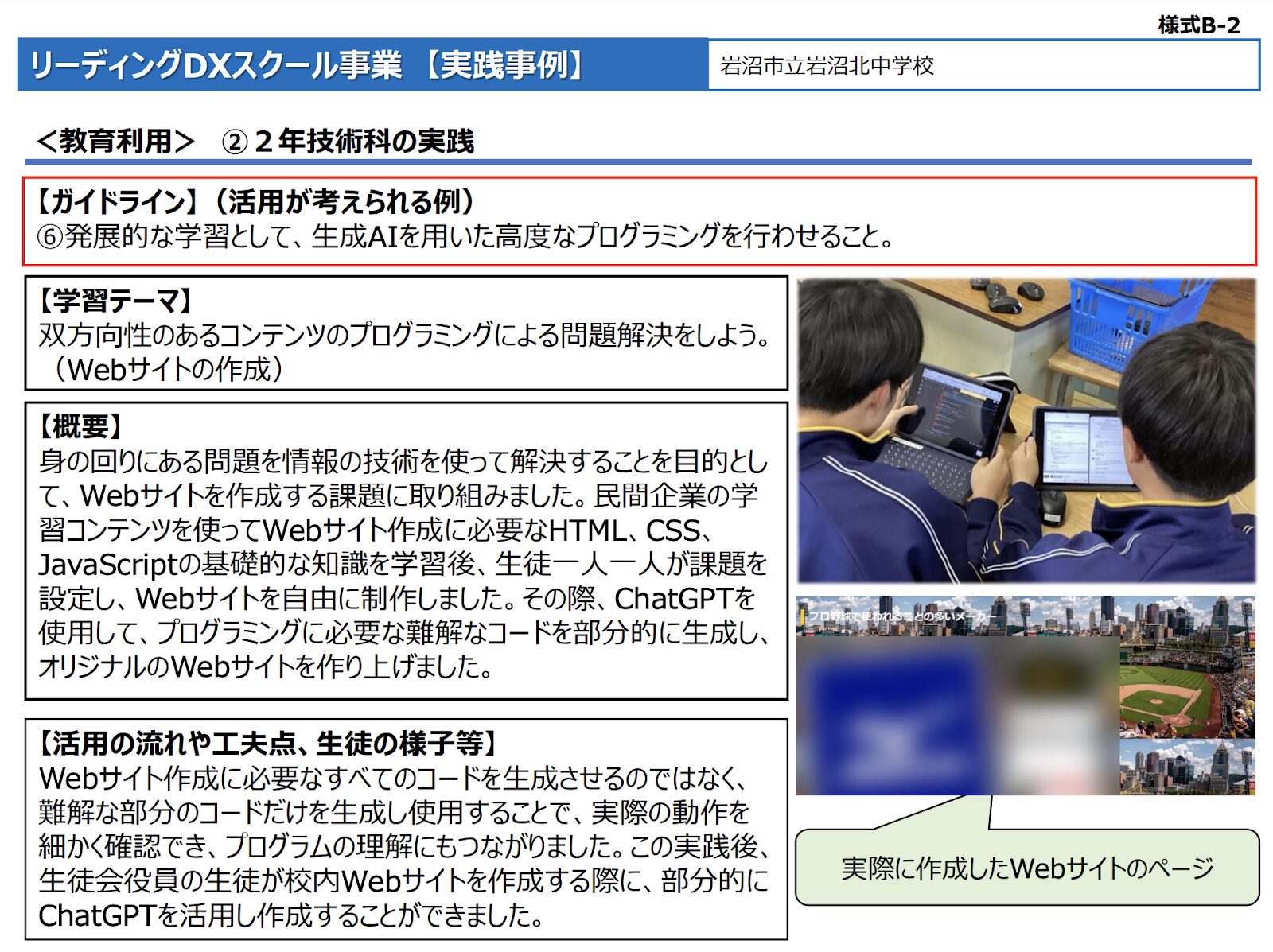

【AI活用事例10:中等教育】高度なプログラミング指導(岩沼市立岩沼北中学校)

出典:文部科学省「リーディングDXスクール 指定校実践事例・動画」

岩沼市立岩沼北中学校では、身の回りにある問題を解決することを目的としたWebサイト作成の授業でChatGPTを活用しました。生徒たちはまず、民間企業の学習コンテンツを用いてHTML、CSS、JavaScriptの基礎知識を習得し、その後、一人ひとりが課題に合わせたオリジナルのWebサイトを制作していきます。

その過程の中で、プログラミングに必要な難解なコードをChatGPTに部分的に生成させ、オリジナルWebサイトを作り上げました。生徒たちがプログラミングの基礎知識を習得するだけでなく、生成AIを効果的に活用して問題解決を行う能力を身につけた事例です。

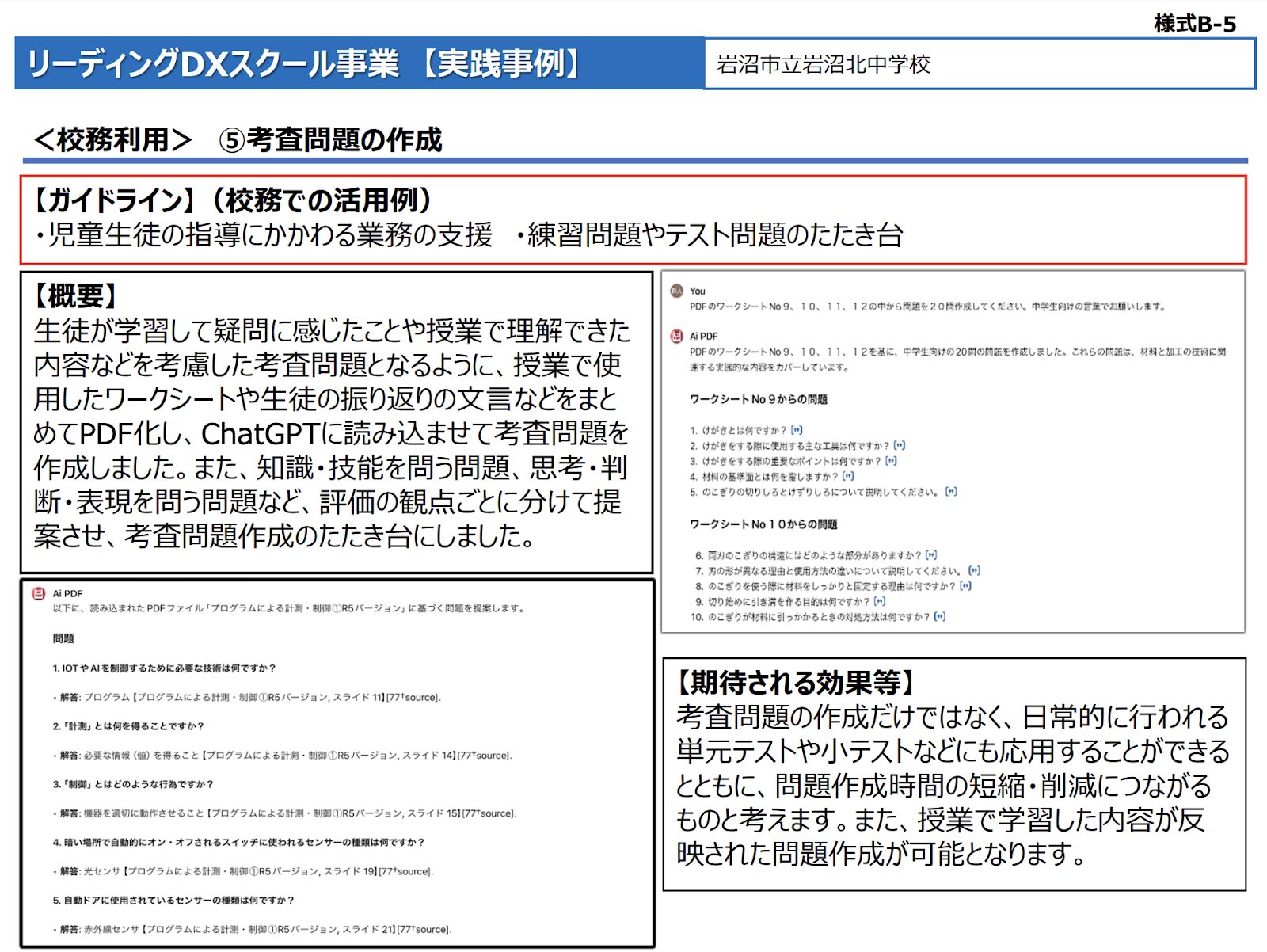

【AI活用事例11:中等教育】定期考査問題の作成(岩沼市立岩沼北中学校)

出典:文部科学省「リーディングDXスクール 指定校実践事例・動画」

岩沼市立岩沼北中学校では、定期考査問題の作成にChatGPTを活用し、教員の業務効率化を図りました。生徒が学習して疑問に感じたことや、授業で理解できた内容などを考慮した考査問題を作成するために、授業で使用したワークシートや生徒の振り返りの文言などをPDF化し、それをChatGPTに読み込ませ、考査問題の土台にしました。

この取り組みでは、教員の考査問題作成にかかる時間を削減し、他の業務に集中できるようになることが期待されています。

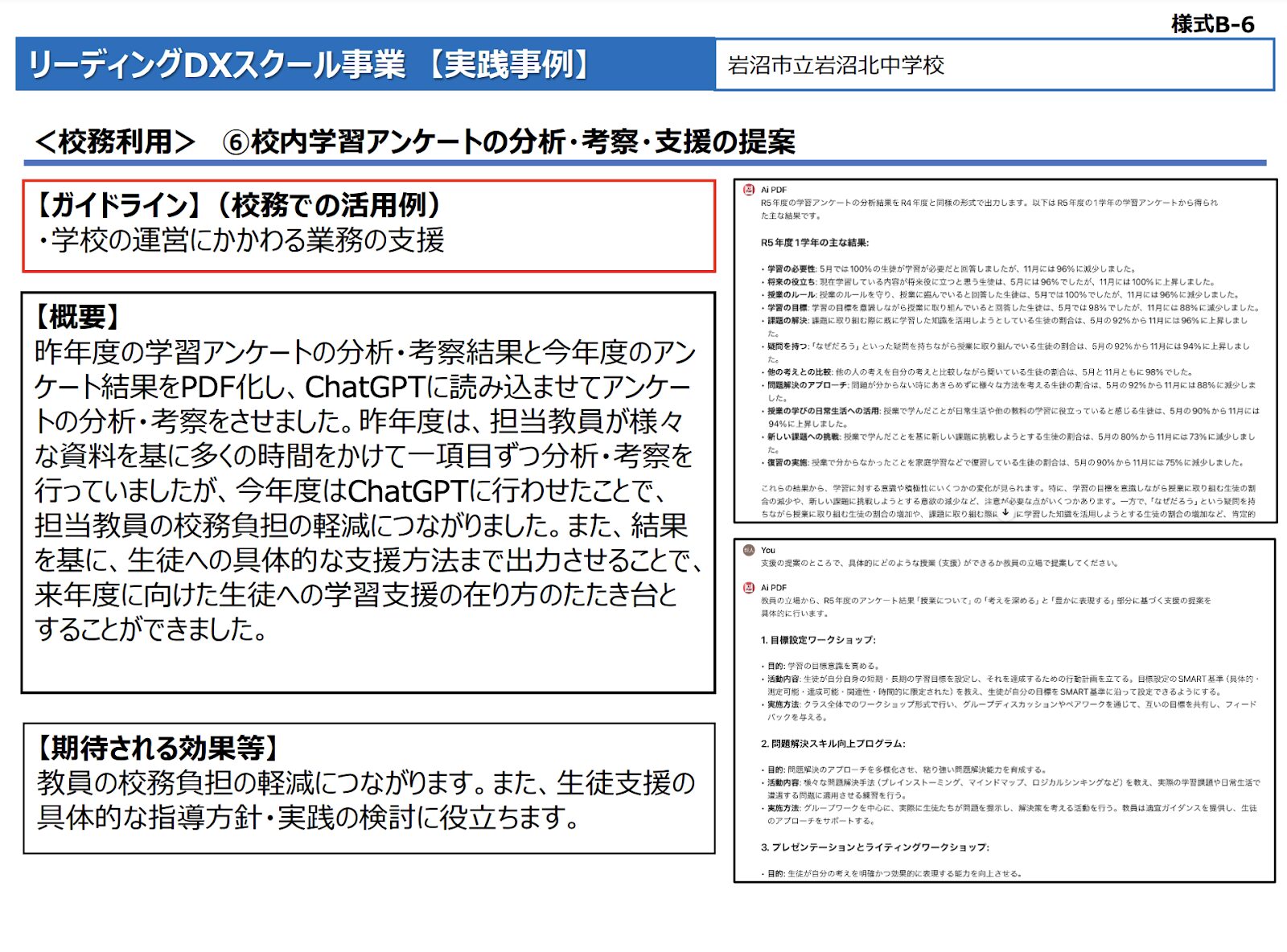

【AI活用事例12:中等教育】アンケート回答データを分析(岩沼市立岩沼北中学校)

出典:文部科学省「リーディングDXスクール 指定校実践事例・動画」

岩沼市立岩沼北中学校では、学習アンケートの分析・考察にChatGPTを活用し、教員の校務負担軽減を図りました。昨年度と今年度のアンケート結果をPDF化し、ChatGPTに読み込ませて分析・考察を実施。この結果をもとに、来年度に向けた生徒への学習支援の在り方の土台を作成しました。

この取り組みでは、教員の校務負担が軽減されるとともに、生徒支援の具体的な指導方針や実践の検討に役立つことが期待されています。

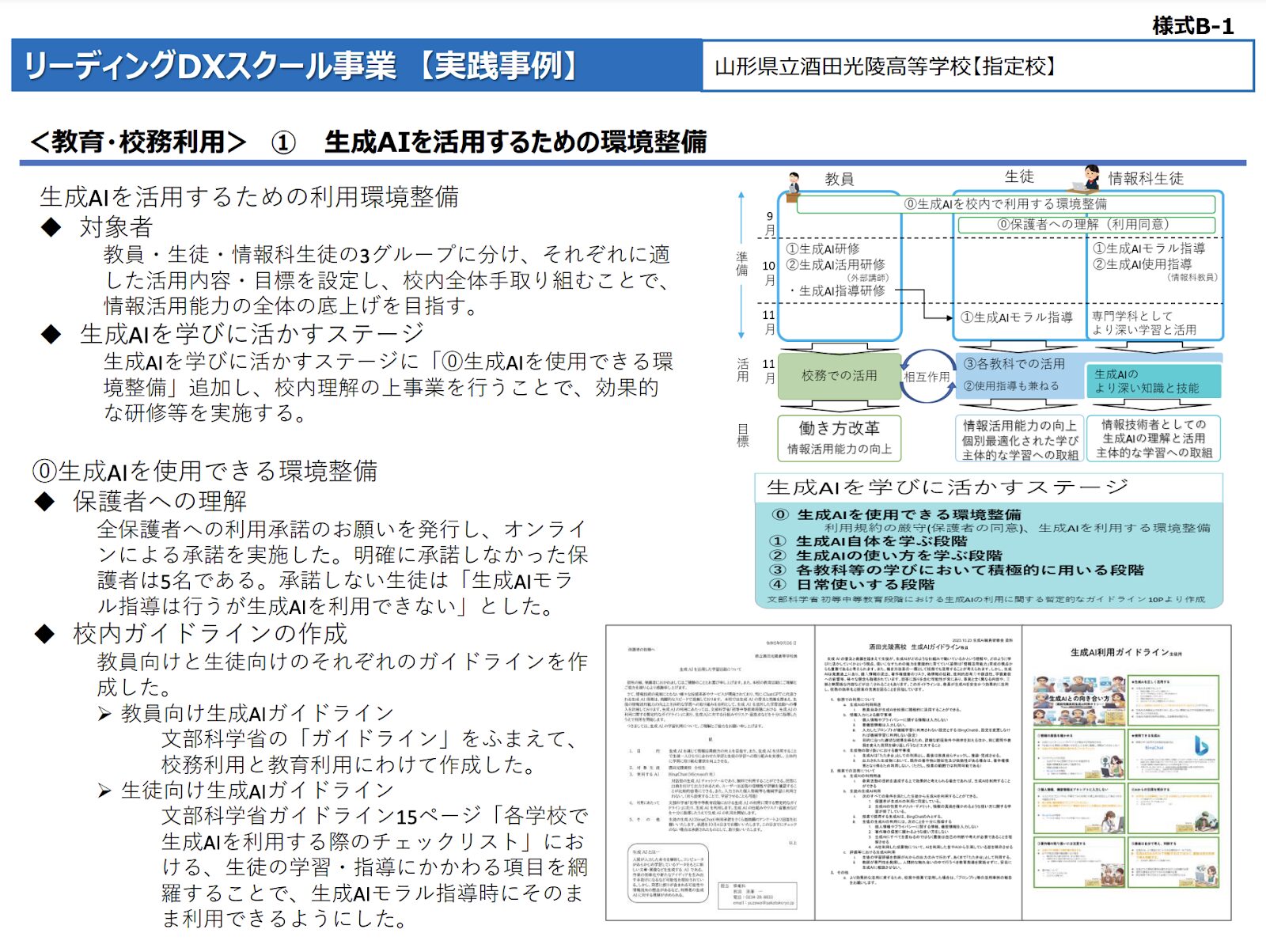

【AI活用事例13:高等教育】AIの環境整備(山形県立酒田光陵高等学校)

出典:文部科学省「リーディングDXスクール 指定校実践事例・動画」

山形県立酒田光陵高等学校では生成AIを活用するための環境整備として、教員・生徒・情報科生徒の3グループに分け、情報活用能力の底上げを目指しました。「生徒向けガイドライン」には文部科学省ガイドラインのチェックリストを網羅。生成AIモラル指導時にそのまま利用可能です。

また「教員向けガイドライン」では、文部科学省のガイドラインをふまえて、校務利用と教育利用に分けて作成しています。この事例では、学校全体で生成AI活用に向けた共通理解を醸成し、教員・生徒が安心して生成AIを活用できる環境整備の構築が期待されています。

【AI活用事例14:高等教育】教員向けの研修(山形県立酒田光陵高等学校)

出典:文部科学省「リーディングDXスクール 指定校実践事例・動画」

山形県立酒田光陵高等学校では、教員向けに生成AIの活用促進を目的とした研修を実施しています。2023年10月には情報科教員による講義で、生成AIの仕組みと校内ガイドラインの解説を行いました。同年12月には地元のAIエンジニアを講師に招き、より実践的な生成AIの使い方研修を実施しています。

これらの研修を通じて、教員のAIリテラシーを向上させ、授業や校務での活用を促進しています。教員自身がAIの可能性と限界を理解することで、生徒への適切な指導や効率的な校務遂行が実現できるのです。

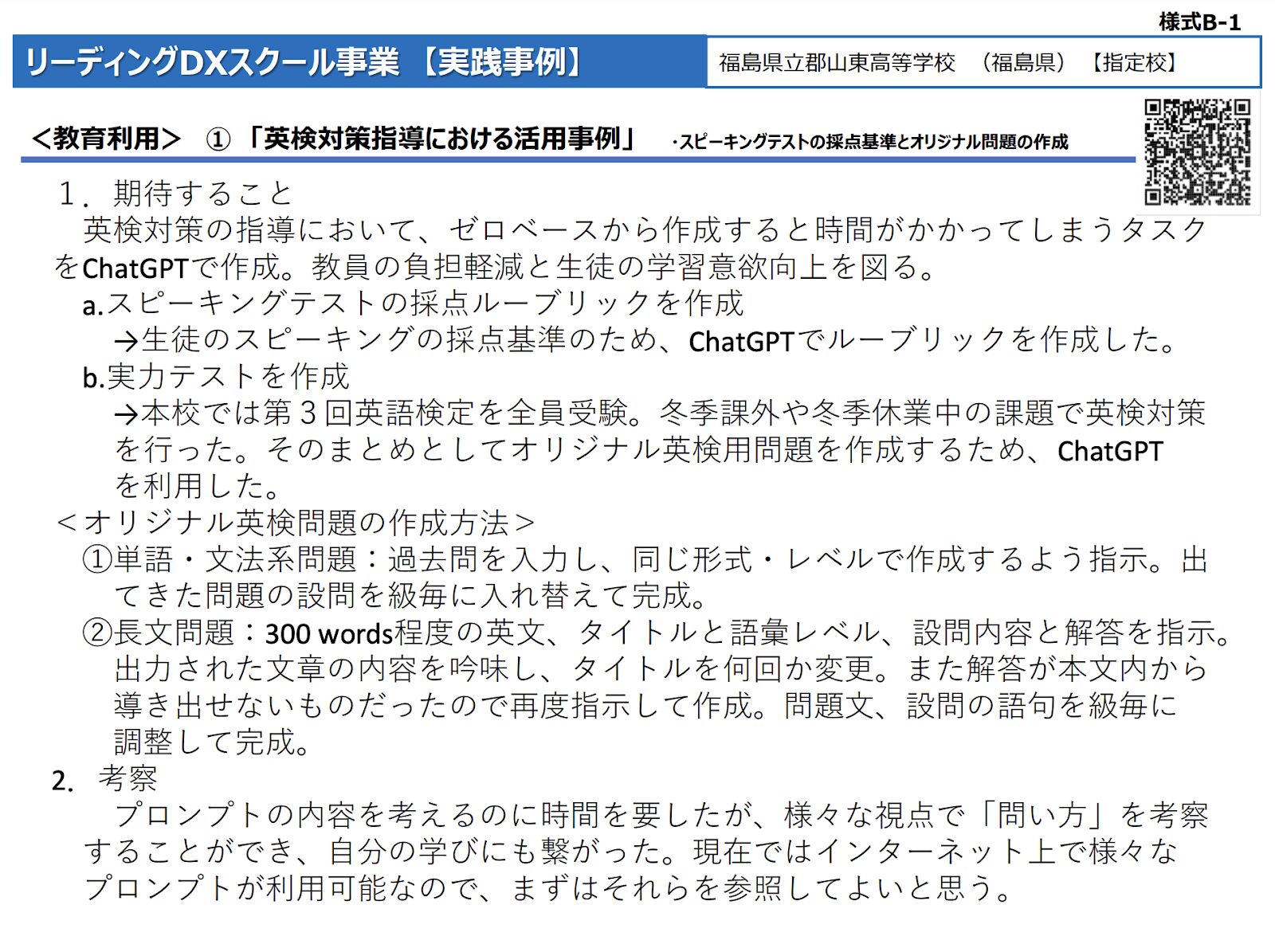

【AI活用事例15:高等教育】英検対策の指導(福島県立郡山東高等学校)

出典:文部科学省「リーディングDXスクール 指定校実践事例・動画」

福島県立郡山東高等学校では、英検対策指導において、スピーキングテストの採点基準作成とオリジナル問題の作成にChatGPTを活用し、教員の負担軽減と生徒の学習意欲向上を目指しました。

単語・文法系の問題では、過去問をChatGPTに入力し、同じ形式・レベルで問題を作成。長文問題では、300語程度の英文、タイトル、語彙レベル、設問内容と解答をChatGPTに指示し、出力された文章の内容を調整して作り上げました。様々な視点で「問い方」を考察することができ、教員自身の学びにもつながった事例です。

教育現場でAIを活用するべき4つのメリット

この章では、教育現場でAIを活用することの具体的なメリットを4つ紹介します。

- 生徒一人ひとりに最適化された学習環境を提供できる

- 教員の業務負担を軽減できる

- 生徒の学習データを客観的に評価できる

- 生徒の興味関心を高め学習意欲を向上させる

ひとつずつみていきましょう。

メリット1:生徒一人ひとりに最適化された学習環境を提供できる

AIのメリットは、生徒一人ひとりに合わせた学習を提供できることです。従来の教育では、どうしてもクラス全員に同じ内容を同じペースで教えることになりがちでした。しかしAIを使えば、生徒の理解度や学習進度、興味関心に合わせて、問題の難易度や内容、解説の仕方などを調整できます。

例えば、生徒が算数の問題「2次方程式」でつまずいているケースでみてみましょう。AIは、その生徒の過去の解答履歴や学習時間などを分析し、「2次方程式」のどの部分で理解が不足しているのかを特定します。

そして、その特定された弱点に焦点を当てた練習問題や、その生徒が理解しやすい解説を自動で生成できるのです。これは従来の教員だけでは難しかった、AIならではのメリットといえるでしょう。

メリット2:教員の業務負担を軽減できる

AIは教員の仕事を助け、業務負担を大幅に減らすことにも役立ちます。教員の仕事は、授業をするだけではありません。テストの採点、教材の準備、保護者への連絡、会議など、たくさんの業務があります。これまではこれらの業務に追われ、授業の準備に十分な時間をかけられなかったり、生徒一人ひとりと向き合う時間が取れなかったりすることが大きな課題となっていました。

生成AIはこれらの業務の一部を自動化・効率化できます。具体的には、

- テストの自動採点

- 教材の自動作成

- 生徒からの質問への自動回答(チャットボット)

- 保護者への連絡文の作成支援

など、さまざまな場面で教員の業務サポートが可能になるのです。

メリット3:生徒の学習データを客観的に評価できる

AIは、生徒の学習状況をデータとして記録・分析し、客観的な評価ができます。今までの学習成果は、テストの点数が大きな判断基準でした。しかしAIを使えば、生徒がどの問題を間違えたのか、どの部分でつまずいているのかなど、より詳細な情報を把握できます。

例えば、オンライン学習プラットフォーム上で生徒がどの問題を何回間違えたのか、どの解説を何回読んだのか、どのくらいの時間学習に取り組んだのかなどのデータを記録し、分析します。これらのデータを参考にすることで、教員は生徒一人ひとりの状況に合わせた指導を実現できるのです。

メリット4:生徒の興味関心を高め学習意欲を向上させる

AIは、今までの教育にはなかった新しい学習体験の提供が可能です。例えば、VR(仮想現実)やAR(拡張現実)と組み合わせることで、 実際にその場にいるかのような体験をしながら学ぶことができます。

ゲームの要素を取り入れることで、 楽しみながら学習することもできるでしょう。これらの新しい学習体験は生徒の興味関心を引き出し、学習意欲を高める効果が期待できます。

教育現場でAIを活用する際に注意しておきたい3つのポイント

この章では、AIを教育現場で活用する際に注意すべきポイントを3つ紹介します。

- 情報精度が学習データの量と質に左右される

- 思考力や問題解決能力が低下する

- AIに関する知識やスキルを持つ人材が不足している

AIは万能なツールではありません。これらのポイントをしっかりと押さえ、適切に活用することが重要です。

ポイント1:情報精度が学習データの量と質に左右される

AIが適切なコンテンツを生成するには、学習データの量と質が必要です。例えば、生徒一人ひとりに合わせた問題を作るには、その生徒の過去の解答履歴や学習状況に関するデータが求められます。そして、データの「質」も重要です。データに偏りがあったり、誤りが含まれていたりすると、不適切なコンテンツを生成してしまうおそれがあるのです。

教育現場では、これらのデータを十分に収集・蓄積できていない場合もあるでしょう。またデータがあったとしても、個人情報保護の観点から情報を慎重に取り扱わなければいけません。データの匿名化やアクセス制限、保護者の同意を得るなどして、AIの学習データを効率的に収集していきましょう。

ポイント2:利用者の思考力や問題解決能力が低下する

AIを安易に利用しすぎると、教員や生徒自身の考える機会が減り、思考力や問題解決能力が低下するおそれがあります。例えば、生徒が宿題の作文をAIに丸投げしてしまうと、自分で文章を構成する力や表現力が育ちません。また、歴史の年表をAIに作らせてしまうと、自分で情報を整理し、関連付ける力も育ちません。

AIは、あくまで学習をサポートするツールとして活用し、自分自身が考えることを促すような使い方をすることが重要です。

ポイント3:AIに関する知識やスキルを持つ人材が不足している

AIを教育現場で効果的に活用するには、AIに関する知識やスキルを持った人材が必要です。しかし、現状ではそのような人材はまだ不足傾向にあります。このような状況では、AIを導入しても十分に活用できなかったり、トラブルが発生した際に適切に対応できなかったりするおそれがあるのです。

この問題を解決するには、

- 教員向けの研修を実施する

- 外部の専門家(AIエンジニアなど)の協力を得る

- 大学や企業と連携して人材育成プログラムを開発する

などの対策が必要です。また長期的な視点でみると、学校教育の中でもAIに関する知識やスキルを教えることも重要になってくるでしょう。

教育現場でAIの活用をリードする人材は今後ますます重要になってきます。「AIについてもっと深く知りたい」「AIを教育現場に取り入れたい」とお考えの方は、ぜひSHIFT AI for Bizをご利用ください。

教育現場へのAI活用事例を参考にして導入を検討しよう

日本全国の学校で、AIを活用したさまざまな取り組みが始まっています。本記事で紹介した事例から学び、それぞれの学校や地域の実情に合わせてAIの活用方法を検討していくことが大切です。

ただし、AIの導入は一朝一夕にできるものではありません。明確な目的意識を持ち、事前の準備をしっかりと行い、段階的に導入を進めていく必要があります。導入後も効果測定と改善を繰り返し、常に最適な活用方法を模索し続けていきましょう。

法人向け支援サービス

「生成AIを導入したけど、現場が活用できていない」「ルールや教育体制が整っていない」

SHIFT AIでは、そんな課題に応える支援サービス「SHIFT AI for Biz」を展開しています。

AI顧問

活用に向けて、業務棚卸しやPoC設計などを柔軟に支援。社内にノウハウがない場合でも安心して進められます。

- AI導入戦略の伴走

- 業務棚卸し&ユースケースの整理

- ツール選定と使い方支援

AI経営研究会

経営層・リーダー層が集うワークショップ型コミュニティ。AI経営の実践知を共有し、他社事例を学べます。

- テーマ別セミナー

- トップリーダー交流

- 経営層向け壁打ち支援

AI活用推進

現場で活かせる生成AI人材の育成に特化した研修パッケージ。eラーニングとワークショップで定着を支援します。

- 業務直結型ワーク

- eラーニング+集合研修

- カスタマイズ対応