総務省が地方行政のデジタル化を推進している影響で、自治体においてもデジタル・トランスフォーメーション(DX)の実施が求められています。そんな中、住民サービスの向上と業務の効率化を同時に実現できる手段として「AIチャットボット」の導入が注目を集めました。

そこで本記事では、自治体におけるAIチャットボットの活用法から、全国で実施している先進事例、導入時に直面しやすい課題までをご紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

なお、SHIFT AIでは、こうしたDXの取り組みを支援する一環として、生成AIを活用した「AI人材育成ロードマップ」を無料で提供しています。研修では、AIの基本的な仕組みから実践的な活用方法までをわかりやすく解説しており、自治体職員のリスキリングにも活用可能です。ご興味のある方は、ぜひお気軽にご相談ください。

\ 組織に定着する生成AI導入の進め方を資料で見る /

「必須ノウハウ3選」を無料公開

- 【戦略】AI活用を成功へ導く戦略的アプローチ

- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン

- 【現場】正しいプロンプトの考え方

そもそもAIチャットボットとは?

チャットボットとは、テキストベースのチャット形式で人と会話するように設計されたプログラムのことを指します。WebサイトやLINE、自治体の専用ツールなどで、ユーザーの質問に対して自動的に回答する仕組みです。

中でもAIチャットボットは、あらかじめ用意されたシナリオだけでなく、自然言語処理(NLP)や機械学習技術を活用することで、柔軟で精度の高い応答が可能です。利用者の意図をくみ取った回答をし、問い合わせの利便性と正確性を高めて行政サービスの質を向上させます。

自治体におけるAIチャットボット導入の背景

日本の地方自治体におけるデジタル変革の一環として、AIチャットボット導入が着実に広がっています。

総務省が2023年6月に公表した調査結果によれば、全国1,788の自治体のうち、約360の自治体がすでにチャットボットシステムを実装済みであることが明らかになりました。

ここではAIチャットボットの導入が進んでいる理由の2点を詳しく紹介します。

自治体DX推進が実地されたから

総務省は2020年12月に「自治体デジタル・トランスフォーメーション(DX)推進計画」を策定し、全国の自治体に対して、2025年度までに「自治体情報システムの標準化・共通化」や「行政手続きのオンライン化」などを実現するよう求めました。この方針により、DXは一部の自治体だけでなく、全国規模で取り組むべき重要課題となったのです。

「自治体DX」とは、自治体がAIやクラウド、RPAなどのデジタル技術を利用し、住民サービスの利便性向上と行政の業務効率化を目指す取り組みのことです。紙や対面を前提とした従来の業務を見直し、オンライン手続きの整備や情報共有の迅速化などを進めることで、より透明性の高い行政運営を実現します。

その中で、AIチャットボットは住民対応の自動化や業務効率化の手段として注目され、多くの自治体が導入や検討を進めています。

出典:総務省|自治体DXの推進

デジタル田園都市国家構想に向けた国の取り組みがあったから

政府は、地方の人口減少や経済停滞といった課題に対応するため、「デジタル田園都市国家構想」を打ち出し、地域のデジタル化による活性化を積極的に進めています。都市と地方の格差を縮小し、どこに住んでいても質の高い行政サービスや経済活動にアクセスできる社会の実現を目指す施策です。

この取り組みの一環として、自治体にもデジタル技術の活用が求められており、AIチャットボットも施策の一つです。非対面で使用できるツールとして、住民からの問い合わせ対応や各種申請案内などに活用する自治体が増えており、住民サービスの利便性の向上に貢献しています。

出典:デジタルの力を活用した地方の社会課題解決|デジタル田園都市国家構想

自治体のホームページが見にくいから

自治体Webサイトにおける情報アクセス性の問題に関して、以下のような2つの課題が浮き彫りになっています。

- 情報がない・存在しない

- 情報の探しにくい

1つ目は「情報の不在」です。

そもそもサイトに欲しい情報が記載されておらず、ユーザーがサイトを徘徊するだけで終わってしまう、結局電話をして情報を聞くことになる、といった問題につながっています。

2つ目は「情報の探しにくさ」です。この課題はさらに2種類に分けられ、1つは位置やデザインの問題です。お知らせ欄など他のコンテンツに埋もれていたり、ページ内の目立たない場所に配置されていたりする状況です。もう1つは情報自体の場所は明確でも、そこに記載されている文章がわかりにくく実質的に探しづらいことも少なくありません。

こうした問題はトップページよりもサブメニューページで表れる傾向があります。

出典:「なぜ自治体サイトは使いにくいのか?自治体サイトが抱える情報発信の問題点とその考察」

自治体で活用される主なAIチャットボットの導入分野

自治体でAIチャットボットが活用されている主な分野をご紹介します。

- 住民向けFAQ対応

- 防災・緊急時情報提供

- 観光案内・地域活性化

住民向けFAQ対応

まず注目されているのが、AIチャットボットの導入です。あらかじめ登録されたFAQデータや、AIが学習した回答をもとに、住民の質問に自動で応答することで、職員の業務負担を大幅に軽減できます。24時間365日対応が可能な点も、住民の利便性向上につながるでしょう。

特定のキーワードを入力すれば即座に回答が得られるため、電話対応の待ち時間や窓口の混雑を回避できます。

自治体に寄せられる住民からの問い合わせは、窓口や電話、メールなど多岐にわたり、対応に多くの人手と時間を要します。特に「ごみの出し方」「証明書の発行方法」「施設の利用案内」など、よくある質問(FAQ)は内容が似通っており、チャットボットが対応しやすい分野です。

防災・緊急時情報提供

日本は地震や台風、豪雨などの自然災害が多発する国なので、自治体における迅速で的確な情報発信の重要性は年々高まっています。こうした背景から、多くの自治体で「防災チャットボット」の導入が進められており、災害時に市民の命と安全を守るためのツールとして活用されています。

AIチャットボットを活用することで、避難所の確認や開設状況、災害時の行動指針といった最新情報をリアルタイムで住民に提供することが可能です。

また、ハザードマップと連携させて地域ごとの危険情報を自動的に通知したり、被災状況に応じて支援団体への発信要請を行ったりすることもできます。

これにより、災害発生時の混乱を最小限に抑えつつ、住民一人ひとりに対して迅速で正確な情報を届ける体制の構築が期待されています。

観光案内・地域活性化

観光地の案内やイベント情報の提供、交通アクセス、飲食店の紹介などを自動で案内することで、観光客の利便性を高められます。

特に注目されているのが、多言語対応機能です。英語や中国語、韓国語など複数の言語に対応可能なAIチャットボットを導入すれば、訪日外国人観光客に対してもスムーズな情報提供が可能となり、言語の壁を超えた観光支援が実現します。

さらに、スマートフォンやLINE、MessengerなどのSNSプラットフォームからも利用できる設計にすることで、観光客が移動中や滞在先から気軽に観光情報を取得できる環境が整えられます。

自治体でAIチャットボットを導入するメリット

AIチャットボットは、自治体業務の効率化と住民サービスの向上を同時に叶えるのにおすすめの手段です。ここでは、導入によって得られる代表的なメリットを3つに絞ってご紹介します。

- 24時間問い合わせが可能に

- 職員の業務負担軽減・生産性向上

- コスト削減と効率的な運営

それぞれ詳しく見ていきましょう。

24時間問い合わせが可能に

AIチャットボットを導入するメリットの一つが、「時間に縛られない対応」です。住民は、平日・夜間・休日を問わず、いつでもチャット形式で必要な情報にアクセスできます。

特に、平日の昼間に役所を訪れることが難しい働き世代や、夜間・休日に急な疑問が生じた場合など、これまで窓口業務では対応できなかった時間帯にも、情報提供が可能です。これにより、住民サービスの利便性が飛躍的にアップし、満足度の向上にもつながります。

職員の業務負担軽減・生産性向上

AIチャットボットを導入することで、住民からの定型的な問い合わせ対応を自動化でき、職員の対応業務にかかる時間や労力を削減できます。チャットボットがすぐに対応することで、職員の個別対応が不要になるからです。簡単な質問の窓口や電話での問い合わせは減少する可能性が期待できるでしょう。

職員はより専門的な判断が必要な業務や、対面での丁寧な対応が求められるケースに集中できるようになり、全体の業務効率と生産性が高まります。また、限られた人員でも安定したサービス提供が可能となるため、自治体運営の持続性にも貢献できるでしょう。

関連記事:業務効率化にAIを活用する方法とは?AI導入のメリットや成功のポイントを解説

コスト削減と効率的な運営

住民からの問い合わせの多くをチャットボットが自動応答することで、電話対応や窓口対応の回数が減少し、担当職員の稼働負担が軽減されます。

繁忙期でも人員を増やすことなく安定したサービス提供が可能となり、結果として人件費や運用コストの削減が期待できます。また、チャットボットは一度導入すれば、繰り返しの問い合わせに対して安定した対話ができるため、コストパフォーマンスの高いツールといえるでしょう。

自治体におけるAIチャットボット導入事例11選

ここからは実際に自治体がAIチャットボットを使って成功した導入事例をご紹介します。

- 東京都渋谷区「AIチャットボット総合案内」

- 東京都港区「多言語AIチャットサービス」

- 茨城県つくば市「サポートチャットボット」

- 横浜市「イーオのごみ分別案内」

- 静岡県菊川市「みんなで育てるチャットボット」

- 大阪府池田市「コンちゃんの保育相談室」

- 京都府南山城村「御用聞きAI」

- 岡山県和気町「わけまろくん」

- 高知県「サポートチャットボット」

- 長崎県大村市「AIおむらんちゃん」

- 福岡市「AIチャットボット」

事例①東京都渋谷区「AIチャットボット総合案内」

画像引用:株式会社ショーケース

株式会社ショーケースが開発した「おもてなしSuite」プラットフォームに搭載されたチャット機能のアップデートにより、渋谷区の「AIチャットボット総合案内」が大幅な多言語対応を実現しました。

新機能では驚異の111ヶ国語に対応し、これまで日本語のみだった応対範囲を世界規模に拡大しています。システムは外国語メッセージを自動的に判定・翻訳し、適切な応答を検索した上で、元の言語に翻訳して回答できるのが特徴です。

これにより、渋谷区はさまざまな言語を持つ住民や訪問者に対しても、同等の行政サービスを提供できるようになりました。

出典:「おもてなしSuite」におけるチャットボットの機能拡充により、渋谷区の「AIチャットボット総合案内」が多言語対応可能に!

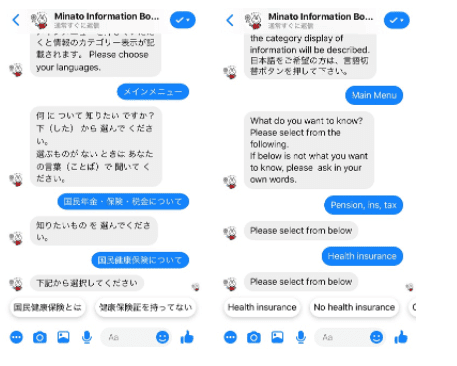

事例②東京都港区「多言語AIチャットサービス」

東京都港区では、約2万人の外国人住民への情報アクセス向上を目指し、2019年8月からAI多言語チャットボットサービスを開始しました。このサービスは日常生活の疑問や行政情報について、英語と外国人でもわかりやすい日本語で24時間365日対応しています。

防災やごみ処理、教育・子育て、国際・文化、医療・病院、行政手続き、観光、町会活動のカテゴリをカバーし、日本の生活習慣や文化についての情報も提供しているのが特徴です。

さらに、facebookメッセンジャーを通じて利用でき、AIが文脈を理解して最適な回答を検索するため、区役所に行かなくても素早く必要な情報を入手できるようになっています。

出典:港区が多言語AIチャットによる外国人向け情報発信を開始しました

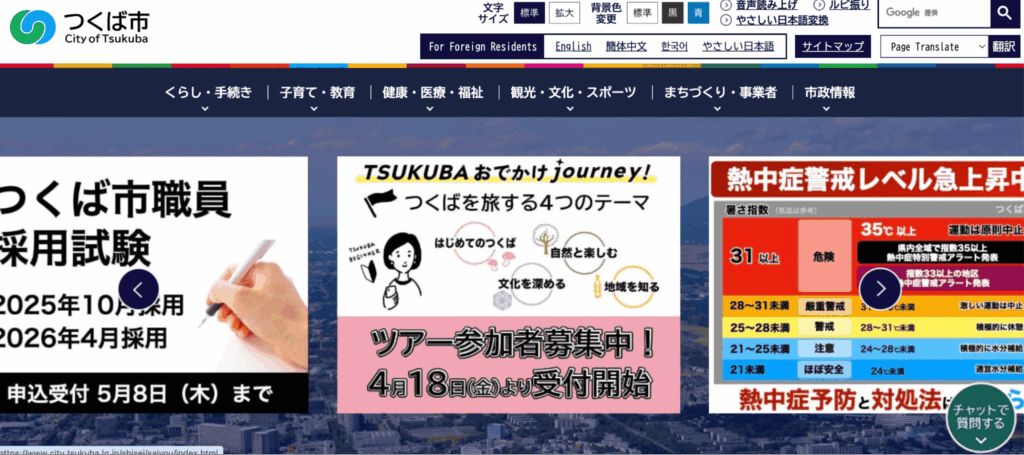

事例③茨城県つくば市「サポートチャットボット」

画像引用:つくば市

ユーザーローカル社は、茨城県つくば市と協働で、AI技術を活用した「サポートチャットボット」の実証実験を2019年2月から開始しました。特に子育て支援に関する情報提供を重点的に行い、証明書の取得方法や各種行政手続きについての問い合わせにも自動応答します。

つくば市の公式サイト上にチャットボットを設置し、市民からの質問に回答することで、行政サービスの活性化と問い合わせ対応の効率化を目指しています。これにより、担当者の負担が軽減されました。

出典:ユーザーローカル、茨城県つくば市と共同で、茨城県内の自治体で初めてAIチャットボットによる市民向け自動応答サービスの実証試験を実施

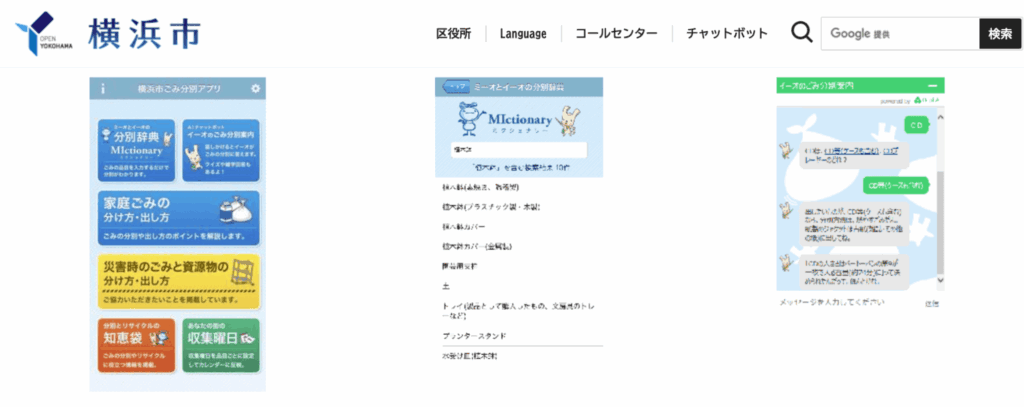

事例④横浜市「イーオのごみ分別案内」

画像引用:横浜市

横浜市資源循環局は2017年3月、株式会社NTTドコモと協力して、AI技術を活用したチャットボット「イーオのごみ分別案内」の提供を開始しました。

このシステム導入の目的は、市民がいつでも気軽に、楽しみながらごみの分別方法を学べる環境を提供することで、地域全体のごみ処理に関する課題解決に貢献することです。

市民が処分したいごみの名前や品目を入力すると、キャラクター「イーオ」が正しい分別方法を会話形式で案内してくれるシステムです。

出典:AIを活用したチャットボット「イーオのごみ分別案内」(神奈川県横浜市、株式会社NTTドコモ)

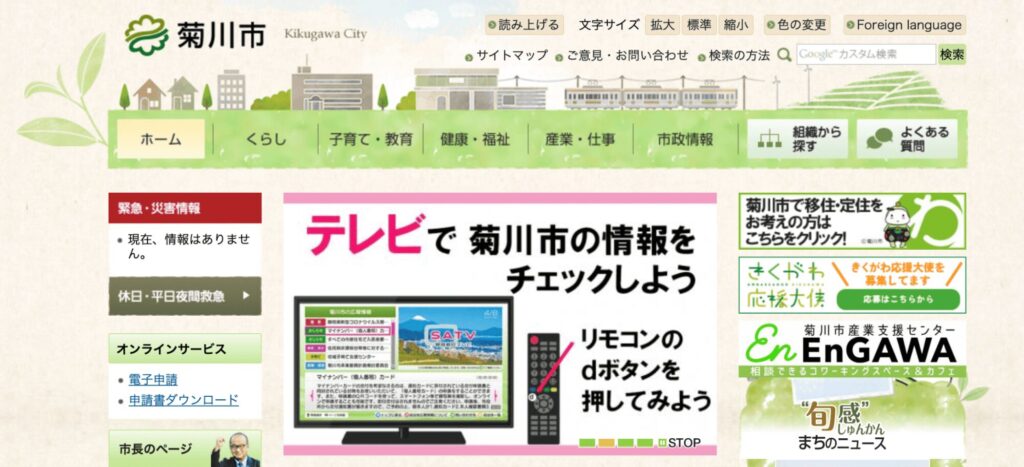

事例⑤静岡県菊川市「みんなで育てるチャットボット」

画像引用:菊川市

菊川市では「みんなで育てる」という独自のコンセプトを掲げ、チャットボットによる行政サービスの自動応答実証実験を実施しました。この試みでは子育て支援、ごみ・リサイクル案内、日常的な手続き関連の問い合わせに対応するAIシステムを導入しています。

市民からの質問データをチャットボットに蓄積することで、応答範囲と精度を段階的に向上させる仕組みを採用したのが特徴です。

出典:地方公共団体との共創 「みんなで育てる」AIチャットボット

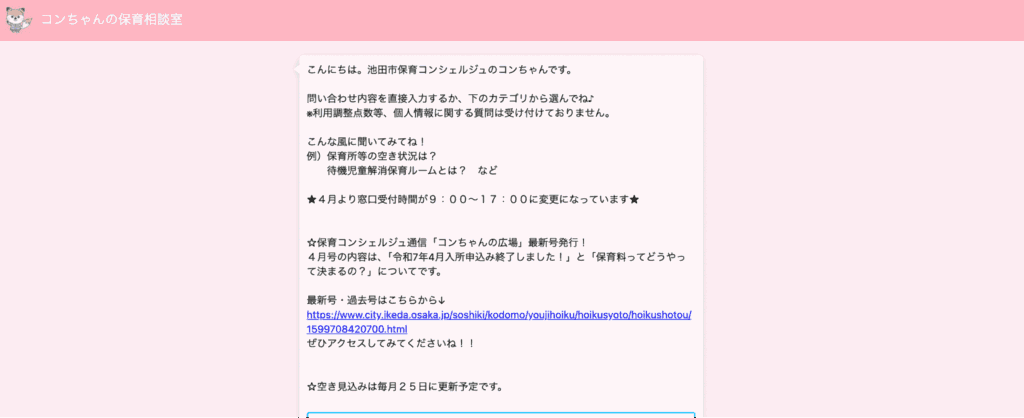

事例⑥大阪府池田市「コンちゃんの保育相談室」

画像引用:コンちゃんの保育相談室

大阪府池田市では、JNSホールディングス子会社のネオスが開発した「AI保育コンシェルジュ」の運用を開始しました。幼児教育・保育無償化に伴う問い合わせ増加に対応するため、池田市が実施した公募型プロポーザルで最優秀提案として選ばれたものです。

人間の保育コンシェルジュにちなみ「コンちゃん」と名付けられたAIで、市役所閉庁時でも24時間365日保育所に関する相談に応じます。保育所の空き情報や保育料など、育児関連の情報に特化したAIチャットボットとなっています。

繁忙期でもAIチャットボットが活用できるため、人手を増やさず課題を解決した成功例です。

出典:ネオス、チャットボットによる大阪府池田市「AI保育コンシェルジュ」を開発

事例⑦京都府南山城村「御用聞きAI」

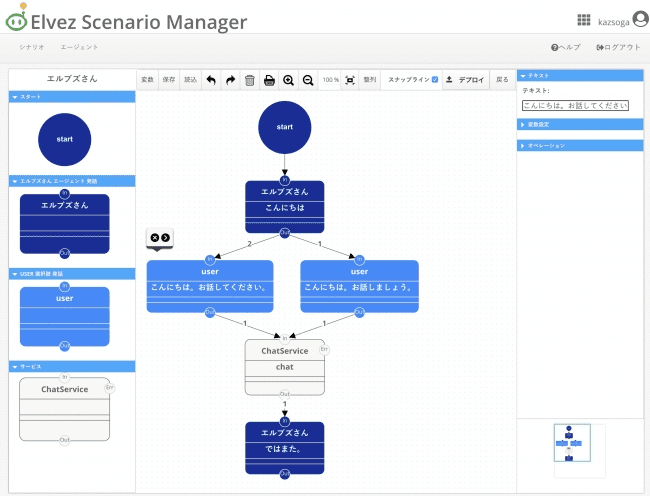

画像引用:株式会社エルブズ

株式会社エルブズは2018年4月から京都府南山城村や徳島県三好市、京都府京丹後市などで実証実験を行ってきた高齢者向け対話システム「御用聞きAI®」の本格リリースを開始しました。

このサービスはAIが利用者との会話を通じて生活支援を行うアプリケーションです。無料でダウンロードでき、地域情報の提供やAIとの雑談機能などを備えています。さらに管理機能を持つWebサービス「エルブズ アップス」も併せて提供しており、高齢者の日常生活をデジタルでサポートしています。

地方の高齢化問題に素早く対応した事例といえるでしょう。

出典:エルブズ、高齢者生活支援対話システム「御用聞きAI®」「エルブズ アップス」を順次リリース開始

事例⑧岡山県和気町「わけまろくん」

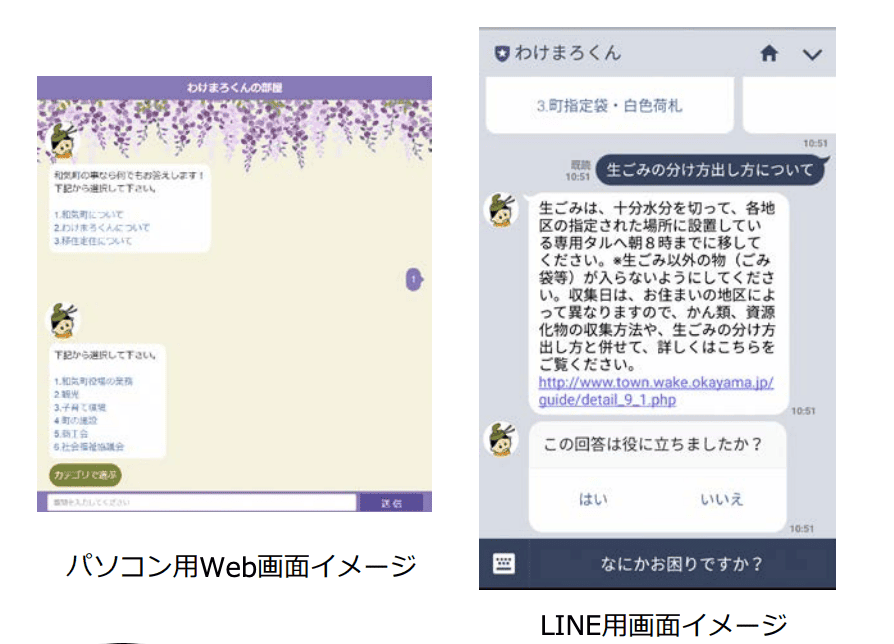

画像引用:総務省

岡山県和気町は2022年11月22日、IBMのAI技術「Watson」を活用した対話型チャットボット「わけまろくん」のサービスを開始しました。このチャットボットは和気町のホームページ上とLINEアプリでの利用が可能で、町のキャラクターである「わけまろくん」が案内役を務めます。

主に水道、ごみ処理、税金、子育て支援、介護サービスなど日常生活に関わる行政情報や、移住希望者向けの各種支援制度について回答する機能を搭載しています。さらに自動翻訳機能も備えており、英語での問い合わせにも対応できるため、外国人居住者や訪問者にも配慮されているのが特徴です。

出典:AIを活用した自動会話プログラムで町の情報提供、和気町

事例⑨高知県「サポートチャットボット」

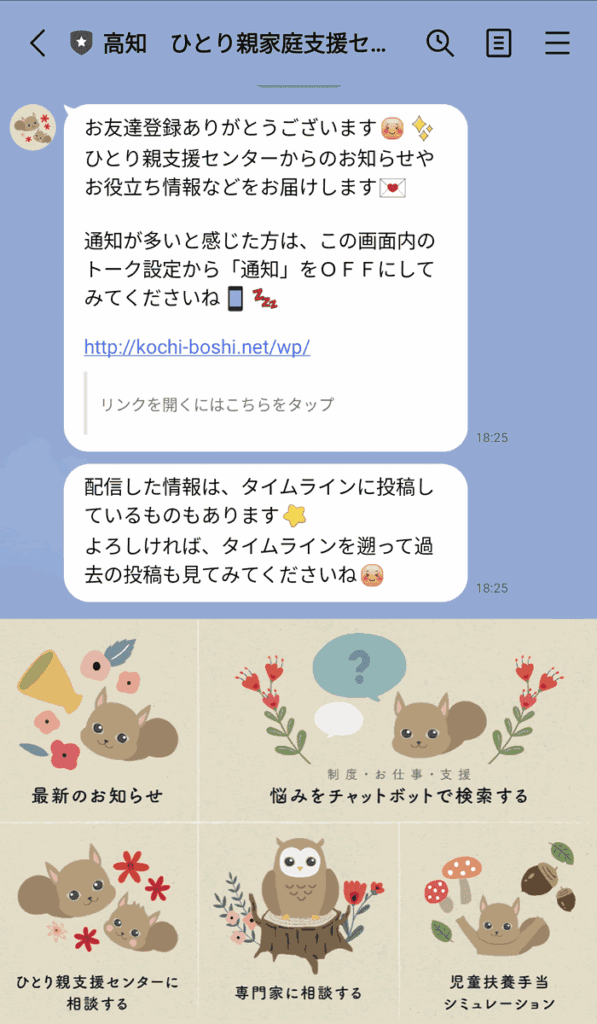

画像引用:高知県ひとり親家庭支援センター LINE公式アカウント

高知県は、ひとり親家庭支援の情報アクセス改善を目指し、LINEを活用したデジタルサポートシステムを導入しています。NPO法人GIFTが運営する「ひとり親家庭支援センター」では、支援制度の情報が必要な家庭への周知が課題となっていました。

この課題解決のため、LINE公式アカウントにチャットボットを実装し、支援制度の情報提供から相談予約までをワンストップで行える仕組みを構築したのです。

利用者はリッチメニューから「悩みをチャットボットで検索する」を選択するだけで、24時間365日いつでも簡単に情報にアクセスできます。さらに、利用者の質問パターンを学習・蓄積することで、回答精度が向上する仕組みを採用しています。

これにより、支援を必要とするひとり親家庭への情報提供と初期相談のハードルを大きく下げることに成功しました。

出典:高知県「ひとり親家庭支援センター」、ユーザーローカルのチャットボットを導入しLINEでの自動応答を実現~「学費の支援制度は?」といった質問にすばやく回答~

事例⑩長崎県大村市 「AIおむらんちゃん」

画像引用:大村市

市のゆるキャラとして親しまれている「おむらんちゃん」がAIとなって、職員間の問い合わせに自動で応答するシステムです。この取り組みは、職員数の減少や行政制度の複雑化に伴う業務負担の増加に対応するために導入されました。

実際に運用した結果、部署間の問い合わせ対応時間が大幅に削減され、職員の専門知識をサポートする効果も確認されました。この成功体験を踏まえ、大村市では現在、同様の技術を活用した市民向けAI自動応答サービスの導入についても検討が進められています。

AIチャットボットは住民だけではなく、職員の業務効率化にも役立つことを示す例です。

出典:AIを活用した自動会話プログラムで町の情報提供、和気町

事例⑪福岡市「AIチャットボット」

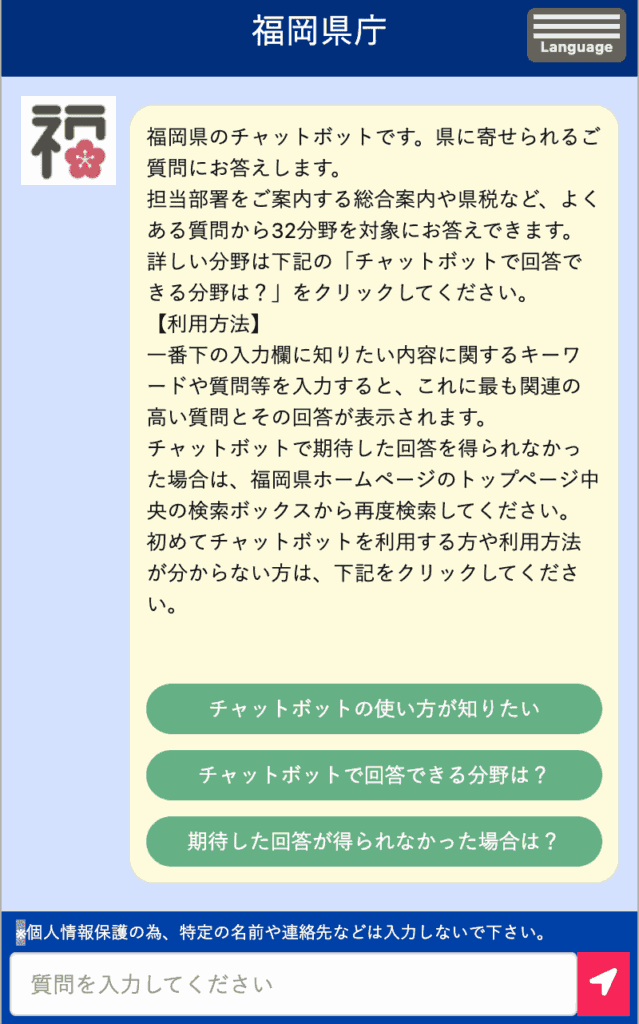

画像引用:福岡県庁

福岡県は住民サービスの向上を目指し、包括的なAIチャットボットシステムを導入しています。県の業務案内をする総合窓口としての機能を持ち、医薬品等該当性判断、子育て・介護応援宣言企業登録制度、高等学校等就学支援金申請など、実に31もの豊富な行政分野に関する質問に自動応答するシステムです。

使い方はとてもシンプルで、専用Webページにアクセスするだけで誰でも簡単に必要な情報を得られる設計になっています。このサービスにより、従業員の負担を軽減し、細かな対応を可能にしています。

導入時に直面する課題と対策

ここでは、自治体がAIチャットボットを導入する際に直面しやすい3つの課題と、それに対する具体的な対策を解説します。

デジタル機器に不慣れな層への配慮

自治体がAIチャットボットを導入する際、高齢者やデジタル機器に不慣れな住民への配慮が必要です。これらの層にとって、複雑な操作や専門用語は利用の障壁となり得ます。

対策としては、シンプルな画面構成や簡単なログイン方法、大きな文字サイズ、アイコンを使用することで、操作を簡単にし、誰でも直感的に利用できるようにすることが大切です。

また、音声読み上げ機能や多言語対応など、利用者層のニーズに応じた工夫も効果的です。

データ整備と学習データ不足

AIチャットボットの応答精度は、学習に用いるデータの質と量に大きく左右されます。特に自治体業務では、地域固有の手続きや専門用語が多く、ただ単に便利なAIだけでは正確に対応できないケースも少なくありません。そのため、導入前には自治体内部で使用されているFAQや文書データの準備や整備が必須です。

対策としては、既存の問い合わせ対応履歴や広報資料などをもとに、FAQを体系的に構築する必要があります。さらに、他自治体とのデータ共有や連携により、効率よく学習データを補完していくのがおすすめです。

また、運用開始後も継続的なデータ追加とチューニングを行う体制を整えることが、精度向上と信頼性の確保につながります。

セキュリティ・個人情報保護の課題

AIチャットボットは、住民からの問い合わせに応じて個人情報を取り扱う可能性があります。また、自治体内部の業務情報にもアクセスする場合もあります。そのため、システムのセキュリティと個人情報保護は非常に重要な課題です。

対策としては、通信や保存データの暗号化、利用者や管理者に対するアクセス制御の徹底、そしてプライバシーポリシーの明示と住民への丁寧な周知をすることです。また、第三者による定期的なセキュリティ監査や脆弱性診断を実施し、運用中のリスクを早期に発見し、適切な対応を行う体制を整えるようにしましょう。

まとめ:AIチャットボットで自治体のサービス向上につなげよう

自治体におけるAIチャットボットの導入は、住民サービスの向上や職員の業務負担軽減に大きく貢献します。しかし一方で、高齢者への配慮や学習データの整備、セキュリティ対策など、導入・運用にはいくつかの課題も伴います。こうした課題に対しては、事前の準備と継続的な改善を行うことで、より実用的で信頼性の高いシステム運用が可能になります。

SHIFT AIでは、AI導入の企画から実装、さらに運用に必要な人材育成まで、企業や自治体のニーズに応じた支援をトータルで提供しています。「どこから始めればよいかわからない」「社内にAIの専門知識がない」といったお悩みにも、専門チームが丁寧に対応します。

まずはお気軽に、無料相談をご利用ください。AI活用の第一歩を、私たちと一緒に踏み出してみませんか。

\ 組織に定着する生成AI導入の進め方を資料で見る /