生成AIの導入において多くの企業が直面するのは「どうすれば全社員が積極的に使うようになるのか」という壁です。ツールそのものの導入よりも、実際に業務へ定着させるプロセスのほうがはるかに難しいのが現実です。

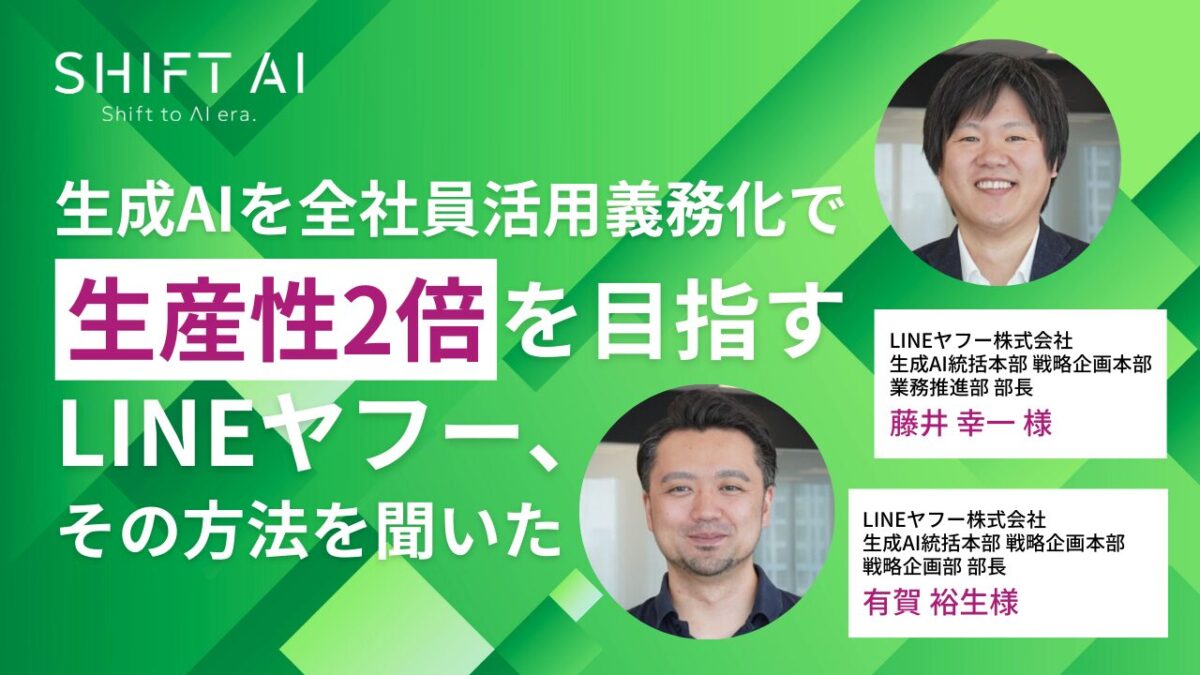

その課題に真正面から向き合ったのがLINEヤフー株式会社です。国内でもいち早く生成AIの全社展開に踏み出した同社は、全社で生成AIの活用を義務化し、社員一人ひとりの業務に自然と組み込む工夫を続けてきました。

本記事では、同社の生成AI統括本部の藤井氏と有賀氏に、全社的な導入から日常業務への浸透に至るまで、AI活用の舞台裏を伺いました。

LINEヤフー株式会社

生成AI統括本部 戦略企画本部 業務推進部 部長

2009年株式会社シリウステクノロジーズに入社。2011年からヤフー株式会社(現LINEヤフー株式会社)に入社。広告営業や営業企画、DX推進業務を経て2023年10月より現職。現在は生成AI領域の全社横断企画や社内教育推進、パートナーアライアンス業務を担当。

LINEヤフー株式会社

生成AI統括本部 戦略企画本部 戦略企画部 部長

2010年ヤフー株式会社(現LINEヤフー株式会社)に入社。広告営業部門にて北海道営業所の立ち上げから小規模事業者向けの広告事業企画を担当。CEO室、デジタルマーケティング領域の事業開発推進を経て2023年10月より現職。現在は生成AI領域の全社戦略設計とパートナーアライアンス業務を担当。

※株式会社SHIFT AIでは法人企業様向けに生成AIの利活用を推進する支援事業を行っていますが、本稿で紹介する企業様は弊社の支援先企業様ではなく、「AI経営総合研究所」独自で取材を実施した企業様です。

「必須ノウハウ3選」を無料公開

- 【戦略】AI活用を成功へ導く戦略的アプローチ

- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン

- 【現場】正しいプロンプトの考え方

全社活用で目指すのは生産性を3年間で2倍にすること

「生成AIの台頭はスマートフォン登場以来のインパクトだった」有賀氏はそう語ります。かつてインターネット利用の中心がパソコンからスマートフォンへ移ったとき、企業も個人も否応なく変化を迫られました。今回の生成AIも、それに匹敵するほど大きな転換点になると社内で認識されていたのです。

LINEヤフーは2025年7月14日、全従業員約11,000人を対象に、生成AIの活用を前提とした新たな働き方を開始したと発表しました。その狙いは、生成AIの活用を単なる業務効率化の手段とするのではなく「より創造的な挑戦に集中できる働き方への転換」と位置づけています。

今回は義務化というちょっと強い表現をしていますけれども、“まずは生成AIに触れていただく”ということを目的に、全社員に発表させていただいた次第です。

さらに、同社は全社的な取り組みを通じて「3年間で業務生産性を2倍にする」という明確な目標も掲げています。基本方針は「できるだけ早く、できるだけ広く」。最初からうまく使いこなせる必要はなく、まずは全社員に一斉に使ってもらい「これは便利だ」と実感してもらうことを重視しました。

AI義務化が受け入れられた理由

11,000人もの従業員がいるにも関わらず、AI活用が義務づけられたあとに社員から寄せられる声は「なぜ義務化なのか」といった否定的なものではなく「もっと使いたい」「効率化のための新しいツールを導入してほしい」といった前向きな要望が中心でした。

この背景には、義務化の対象が議事録作成や調べ物、資料作成といった、同社の社員なら誰しもが定期的に行う業務に絞られていることがあります。こうした業務はAIの効果が分かりやすく、実際に利用すると利便性を強く感じられるため、抵抗感なく受け入れられたのです。

さらに同社には「新しい技術を積極的に取り入れる文化」が根付いており、この土壌が早期の浸透を支えました。現場目線で「業務にAIを取り入れたい」という機運があったからこそ、義務化が自然に浸透していったのです。

ただし無闇矢鱈に全社活用を促進したわけではない

全社員にAIの活用を義務づけるにあたり、LINEヤフーは社内ガイドラインを整備しました。AIを単なる便利ツールとして広めるのではなく、業務に組み込むためのルールを策定したのです。「まずAIに聞いてみる」「ゼロから資料を作らない」といった項目を設け、社員がクリエイティブな業務に集中できる体制を目指しました。

さらに、AIツールの利用者は必ずセキュリティ講習やテストに合格する必要があり、安心して利用できる仕組みを整えました。

高いセキュリティ基準を維持しつつ全社展開を進めたことで、導入による大きな摩擦は生じず、社員の多くは利便性を実感しながら前向きにルールを受け入れています。

ルールだけではない、活用を促進させるLINEヤフーの工夫

生成AIの活用頻度は部署ごとに異なります。生成AIの社内教育を担当する藤井氏は「最終的には業務特性に合わせた使い方を浸透させることが不可欠」と語ります。

そのためまずは全社員に基礎的な利用を義務づけ、そのうえで各部署の「AIアンバサダー」的な立ち位置の社員にセミナー等を実施してもらうことで、応用的な活用事例を展開する仕組みを整えています。

生成AIを使わない世界は多分もう来ないだろうなっていうところが、社員の共通認識としてあると思います。なので、あとは“AIを使ったらこんなに効率化できるんだ”という実感を持ってもらうことで、定着化していくのかなと思っています。

義務化はあくまできっかけであり、ルールの形骸化を防ぐためには「効果を実感すること」が重要だと考えます。実際に利用して効率化を肌で感じてもらうことで、「使わないと損だ」と自然に思える状態へと移行していきます。

さらに、活用事例の発信や教育コンテンツの拡充を定期的に行うことで、AI活用が社内文化として根付くような工夫が続けられています。

生成AIの進化に合わせてルールもアップデート

LINEヤフーでは、ChatGPT Enterpriseの利用率やカスタムGPTの作成数、社内アンケートを通じて定量的に活用度を把握しています。各部署には工数の変化を記録してもらい、既存業務からクリエイティブな業務へどれだけ移行できたかを追跡しています。

「3年間で業務生産性を2倍にする」という目標を達成するため、アンケート結果や工数移行のデータを分析し、開発やサービス提供のスピードを高める狙いです。

生成AIはツールの進化が早いので、標準機能がどんどんアップデートされていきます。そうするとやはり、それに合わせて業務プロセスもアップデートする必要があると思っています。今後のルール変更は、ツールの進化と同時並行で進めていくというスタンスですね。

現状のAI活用義務化というルールは出発点に過ぎず、今後の新機能や技術革新に合わせて対象業務やプロセスを柔軟に拡張していく方針です。常に変化する状況を見据えながら、必要に応じて形を整えていく姿勢が示されています。

LINEヤフーの事例から学ぶ「真似すべき」5つのポイント

LINEヤフーは、生成AI活用を義務化という強力な一手を打ち出しつつも社員の心理的負担を最小化し、文化として根付かせることに成功しました。その実践から学べる5つのポイントを整理します。

- 強いメッセージで利用を前提化

義務化という形で「まずは生成AIに触れてもらう」という意識を早期に浸透させた。 - 「まずはAIに聞く」ルールで習慣化

ルールの適用範囲を全社員が定期的に行う業務に限定することで受け入れやすくした。 - セキュリティと安心感を確保

セキュリティ講習やテストを設定し、安心して利用できる環境を担保した。 - 各部署にAIアンバサダーを配置

部署ごとのアンバサダーによる活用事例の共有によって自然な浸透を促した。 - ルールは進化させ続ける

ツールの進化に合わせて業務プロセスも柔軟に変化させる方針を明確にした。

LINEヤフーの取り組みは、生成AI活用の文化をどう根付かせ、進化させるかの好例といえるでしょう。

生成AIの活用は、ツールを導入するだけでは効果がありません。生成AIはすでに「使わない未来はない」と位置づけられており、その定着と高度化は今後も続いていきます。

SHIFT AIでは、生成AIの導入から定着、さらに高度活用へのステップアップまで、企業の状況に合わせた支援が可能です。自社に適した活用法や成果を出すための仕組みが知りたい方は、ぜひご相談ください。