ChatGPTやCopilotの導入が進む一方で、「現場での活用が進まない」「セキュリティが不安で使わせられない」といった課題を抱える企業は少なくありません。

使わせたいが、怖い。

情報漏洩や誤用リスク、社外ツールの無秩序な利用などの懸念が、生成AIの全社展開を阻む大きな壁となっています。

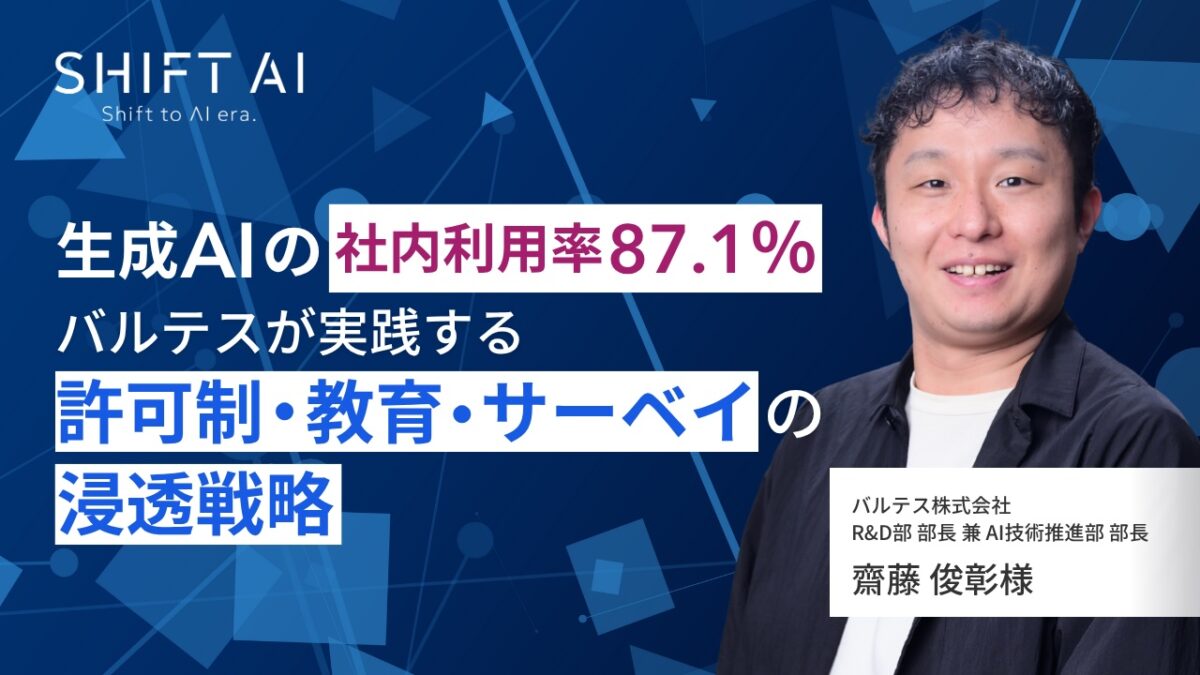

こうしたなか、ソフトウェアテスト・品質向上支援を専門とするバルテス株式会社は、生成AIを“使える仕組み”として制度・文化・技術の三層で整備し、社内利用率87.1%という高い浸透率を実現しました。

背景にあったのは、「生成AIを導入すべきだ」というトレンドや空中戦ではなく、スキルの偏在・属人化・人材流動性の低さといったリアルな組織課題。

それらの課題に対して、ルール設計から教育、現場への展開、ツールの内製化、そして文化づくりまで、段階的に制度設計を進めてきたのが同社の取り組みです。

本記事では、“ソフトウェア品質のプロフェッショナル集団”が、生成AIをどのように安全かつ実用的に社内へ浸透させていったのか──その全体像を制度・文化・技術の3つの視点から紐解きます。

※株式会社SHIFT AIでは法人企業様向けに生成AIの利活用を推進する支援事業を行っていますが、本稿で紹介する企業様は弊社の支援先企業様ではなく、「AI経営総合研究所」独自で取材を実施した企業様です。

「必須ノウハウ3選」を無料公開

- 【戦略】AI活用を成功へ導く戦略的アプローチ

- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン

- 【現場】正しいプロンプトの考え方

生成AI活用は“スキルの壁”を超えるための手段だった

バルテスが生成AIの社内活用を検討し始めた背景には、「何か面白そうだから」といった技術的関心ではなく、組織に横たわる3つの構造課題がありました。

1つ目は、スキルセットの偏りによる機会損失。

同社には多くのQAエンジニアが在籍していますが、特定分野に対応できる人材が偏在していたため、「できる人が限られている」ことが原因で、せっかくの案件依頼を逃すこともあったといいます。

2つ目は、人材配置の流動性の低さ。

プロジェクトごとに求められるドメイン知識が高度であるゆえに、一度現場に入った人材を別の案件に移すことが難しく、社内リソースの柔軟な運用ができないという課題を抱えていました。

そして3つ目は、ナレッジの属人化です。

特に間接部門を中心に、業務知識が暗黙知として個人に蓄積されており、標準化が進まないという悩みが顕在化していました。

これらの課題に共通していたのは、「できる人に仕事が集中する」構造。

その構造を崩すには、単に人を育てるだけでなく、「共通のツール」や「知識の共有」──すなわち技術による補完が不可欠だったのです。

「生成AIは、属人化の壁を超えるための突破口として期待されました。まずは使ってもらい、社内でどんな変化が起きるのかを見極める。それが私たちの第一歩でした」と語るのは、R&D部 部長 兼 AI技術推進部 部長の齋藤俊彰氏。

同社では、生成AI活用を“人材の代替”ではなく、“スキルを広げ、知識を分配するための装置”として捉えており、その意識が全社的な取り組みへとつながっていきます。

生成AI活用を定着させる“仕組み”──制度・教育・文化の連動

生成AIの活用を社内に定着させていくには、単にツールを導入するだけでは不十分です。

バルテスでは、「制度」「教育」「文化」が連動し、社員が“安心して使える”“自分から使いたくなる”環境を、段階的に設計してきました。

「使いたいなら申請を」──利用目的を問う“許可制”の導入

同社では、生成AIツールの利用にあたって、原則“許可制”の運用モデルを採用しています。

例えば、Microsoft Copilotは全社的にホワイトリスト入りしており利用可能ですが、ChatGPTやClaudeなどの外部生成AIツールについては、「業務目的・活用方法・取り扱う情報の範囲」などを申請し、社内で内容を確認・許可したうえで利用する仕組みになっています。

この制度設計により、「セキュリティリスクを最小限にしながら、現場の創意工夫は活かす」という“秩序ある自由”が実現されています。

R&D部 部長 兼 AI技術推進部 部長の齋藤俊彰氏は次のように話します。

「一律で“使っていい/ダメ”を決めるのではなく、“なぜ使いたいか”を考えてもらうことで、使う側にも責任と理解が芽生えるようにしています」

「教育→申請→利用」──現場に安心を与えるプロセス設計

制度とセットで整備されたのが、教育コンテンツの受講・合格を必須とする利用申請フローです。

申請の前提として、社内の専用教育プログラムを受講し、合格しなければ利用できないルールになっています。

この教育プログラムは、ツールの使い方だけでなく、セキュリティリスク・活用事例・プロンプト設計の考え方まで網羅した実践的な内容です。

また、同社には社員同士が無償で学び合う教育文化「バルゼミ」が存在し、その中でも生成AIに関する講座や共有が日常的に行われています。

制度を押しつけるのではなく、「使いたいから学ぶ」「学んだから申請できる」という自然な流れを設計しているのが特徴です。

現場からの知見共有で「文化としての活用」へ

さらに同社では、活用事例やプロンプトの共有にも力を入れています。

Microsoft 365 Copilotを一部社員向けにテスト導入したことをきっかけに、社内では「M365Copilot Lab」というナレッジ共有の場が立ち上がりました。

このラボでは、社員が実際に業務で使ったプロンプトや活用ノウハウを共有し合い、「どんなふうに使えば効果が出るのか?」という知見が蓄積されています。

ツール導入を“終わり”にせず、活用の幅を社内全体で広げる文化が着実に根づいているのです。

ルールを設けて終わりではなく、ルールが「使うための仕掛け」として機能するように、教育と文化を掛け合わせる。

それがバルテスの制度設計の核であり、多くの企業が抱える「導入したのに使われない」という悩みに対する、ひとつの現実解となっています。

現場主導で生まれた生成AI活用ツール「TestScape」の開発プロセス

バルテス社内では、生成AIのサービス活用に留まらず、現場ニーズに応える自社ツールの開発にも着手しています。この背景にあったのは「便利そうなツールを探す」ことではなく、“自社の現場で何に困っているのか”を起点にした内製開発です。

その象徴的な取り組みが、現在PoC(実証実験)を進めている生成AIテスト設計支援ツール「TestScape(テストスケープ)」です。

属人化と非効率をどう乗り越えるか?

開発の出発点となったのは、ソフトウェアテスト業務における属人化と工数のバラつきという二重の課題でした。

「テスト設計は標準的な手順がある反面、設計者のスキルや経験に依存する部分も大きく、作業の工数もバラつきがありました。生成AIを活用すれば、その標準化や自動化が進むのではないかという期待がありました」と齋藤氏は語ります。

TestScapeは、過去のテスト観点データやテスト資産を学習し、仕様書から設計観点を抽出・補完しながらテストケースを自動生成するツールとして開発が進んでいます。

福岡拠点で進む“AI内製”の開発体制

この開発は、バルテスの福岡拠点を中心としたR&D体制で進められており、AIペアプログラミングやUSDM(ユースケースを中心とした要求定義手法)など、効率と再現性を両立する手法を採用しています。

中でも印象的なのが、Claude Codeを活用したAI駆動開発の導入です。実装作業そのものはAIによって高速化されつつあり、代わりに「要件定義や意思決定」が今の最大のボトルネックとなっているといいます。

この課題に対しては、生成AIと人間が共同で要件を分解しながら開発を進める「対話的プロセス」が設計されており、まさに“生成AI時代の開発文化”が構築されつつあります。

「テスト設計が変わる」──現場の期待と反応

現場では現在、TestScapeの試験導入が進められており、今後これを活用したテストサービスの正式リリースを予定しています。

数値的な効果測定はこれからですが、既に多くのポジティブなフィードバックが寄せられているとのこと。

- 「仕様書から漏れた観点を補ってくれて助かる」

- 「過去のナレッジが活かされることで、新たな気づきがある」

- 「体系立てたテスト設計のベースを自動で用意してくれるので、設計工数が大幅に減った」

これらはすべて、バルテスが“現場の声”を起点にツールを育てていることの証でもあります。

「今後は社内利用にとどまらず、将来的には社外展開も視野に入れています。品質保証のプロとして、業界全体の標準化や自動化にも貢献できる存在になりたい」と齋藤氏は語ります。

単なる業務効率化にとどまらない、“品質を高める生成AIツール”としての挑戦が、着実に形になり始めています。

社内横断の中核組織「AI技術推進部」の3つの役割

バルテス社内ではAIに関して興味深い取り組みも進んでいます。

それは、同社が生成AI活用を進めるうえで、社内横断の中核組織として立ち上げた「AI技術推進部」です。2025年7月に発足したばかりの新部署ですが、その役割は単なるR&D部門にとどまりません。

齋藤氏は、この部門の役割を「開発と教育と文化づくりをつなぐトライアングル」と表現します。

AIを“使わせる”のではなく“使いたくなる”環境へ

「AI技術推進部のミッションは、生成AIを社内で“普通に使えるもの”として根づかせることです。ただし、強制的にルールを押しつけるのではなく、“自分たちの業務が楽になるから使いたい”という状態をつくることが大事だと思っています」

そのために同部門が担っているのは、大きく3つの役割です。

社内支援機能:現場との“接点”を持ち続ける

1つ目は、生成AIに関する相談窓口・サポートとしての役割です。Teams上では、現在は限定的な対応にとどまっていますが、今後「AI技術推進部」といったオープンチャンネルを設け、現場メンバーからの問い合わせや活用相談を幅広く受け付けていく予定です。

「どのプロンプトが良いか」「このツールは使ってよいか」「業務に組み込む際の注意点はあるか」など、さまざまな質問が日々寄せられており、必要に応じて1on1での対応も実施しています。

また、他部署での活用事例やTipsをConfluenceベースのナレッジとして集約・公開しており、再利用性の高い情報資産として活用が進んでいます。

教育機能:「まず触れてみる」を後押しする

2つ目は、生成AIの“入り口”を広げるための教育活動です。AI技術推進部では、情報システム部と連携して社内の研修プログラムの設計にも関与しており、「生成AI利用に関する社内教育コンテンツ」や「ClaudeCodeを活用したテスト自動化ハンズオン」などの講座を提供しています。

ただし、強制的な受講ではなく、あくまでも「自分で申し込む形式」としており、バルテス社内に根づく“学びの文化”(バルゼミ)と自然に接続されるよう工夫されています。

「生成AIに触れたことがない人でも、自分の業務で何ができるかを考えられるきっかけになっていれば嬉しいです」と齋藤氏は語ります。

社外発信機能:「品質×生成AI」の文脈をつくる

3つ目の役割が、外部に向けた情報発信です。バルテスでは、同社が保有する「品質保証の専門性」を軸に、「生成AIとの掛け合わせによる新しい価値」の発信を強化しています。

生成AI活用による品質向上や、自社プロダクトの開発経緯、教育制度やナレッジ整備の取り組みなどをイベントやセミナー等で積極的に発信。これらは社外の認知獲得だけでなく、社内メンバーの誇りや共通認識の醸成にもつながっているといいます。

「推進部=ルールを課す部署」ではない

AI技術推進部という名前から、「統制」「ルール制定」を連想する人も多いかもしれませんが、バルテスにおける同部門は、“共創”を主軸に据えた柔軟な支援機関として機能しています。

「私たちは“推進する側”ではなく“推進を支える側”というスタンスを大切にしています。ルールを作ることよりも、現場が使いやすくなる環境を作り続けることが何より大切です」と齋藤氏。

制度、教育、支援、発信という複数の軸を同時に回す。そんなバルテス独自の“生成AI推進体制”が、今まさに社内外の共感を集めつつあります。

全社員が“普通に使う”ための定着支援──87.1%活用率を実現する3つの柱

「“使う人が一部に限られる”では、会社全体の力にはならない。全員が“普通に”使える状態を目指すことが、我々の目標です」

そう語る齋藤氏は、生成AIを社内に定着させるための取り組みを「3つの柱」に整理して推進しています。

意識調査による“現場の理解度”の可視化

まず1つ目の柱が、「現場の状態を知ること」です。バルテスでは、全社員を対象とした意識調査(サーベイ)を実施しており、

- 生成AIを業務に使っているか

- 利用頻度はどれくらいか

- どのような目的で使っているか

- 今後活用してみたい業務はあるか

といった項目を定量的に把握しています。

これにより、部署ごとの活用度合いや障壁となっている要素を明確化し、必要な研修や制度設計に役立てています。

ちなみに、社内アンケートを8月ごろに実施した際には、「業務での生成AIの活用経験の有無」という質問に対し、「ある」と答えた人が87.1%程度あったといいます。

制度としての“利用申請制”の設計と柔軟運用

2つ目は、「ルール設計とその運用」です。生成AIツールの利用にあたっては、AI技術推進部への申請を必須とする制度を設けていますが、その運用はあくまで柔軟です。

齋藤氏は、「“利用を制限するため”ではなく、“安全に活用するため”の制度設計が重要」と強調します。

利用ツールのチェックポイントとしては以下の観点を重視しているといいます。

- 入力した情報が社外に漏れない設計になっているか

- 利用規約にリスクがないか

- 出力内容にバイアスや誤りが発生しやすいか

このような観点をもとに、現場からの申請に対し“すぐ使える環境”をつくることに注力しているのがバルテスの特徴です。

社員の自走を支える“文化”の醸成

そして3つ目が、「自発的な活用を促す文化づくり」です。

社内では生成AIに関する相談が日常的に飛び交い、ナレッジ共有も活発に行われています。Teams上でのやり取りやナレッジ共有ツール(Confluence)などを通じて、社員同士の学び合いが自然に生まれる仕掛けが随所にちりばめられています。

「新しいツールや活用方法が出てきたら、“まず試してみよう”という空気感が社内にあるのは、非常にありがたいことです」と齋藤氏は語ります。

“生成AIを使う”が当たり前の世界へ

教育・制度・文化。これらの土台を整えたうえで、最終的に目指すのは「社員が意識せずに、自然と生成AIを使っている状態」です。

- 特別な研修を受けなくても使える

- 制度や申請にとらわれず業務に組み込まれている

- AI活用が評価や成長につながっていく

そんな未来を見据えながら、バルテスの生成AI活用は“定着と進化”のフェーズへと向かおうとしています。

バルテスの取り組みに学ぶ「真似すべき」5つのポイント

バルテスの事例は、特定の部署や職種にとどまらず、全社的に生成AIを展開していくための実践知に満ちています。以下に、他社でも取り入れやすいエッセンスを5つに整理しました。

- スキル格差の是正を目的に生成AIを導入

- 属人化やナレッジ共有の課題を、AIで補完・標準化するという視点。

- ルールと申請フローで“適切な制限”を設ける

- 許可制による管理で、ガバナンスと現場の柔軟性を両立。

- 自走を支える教育・文化の整備

- TeamsやConfluenceを活用し、相談・共有が自然に生まれる環境づくり。

- 現場ニーズを起点としたツール開発

- 開発部門から現場に寄り添ったソリューションを提供。

- 定点観測で“温度感”を把握し施策に反映

- アンケート調査を通じて、支援内容と優先度を柔軟に設計。

生成AIを活用した“現場支援”を仕組みで加速させるには?

こうした取り組みは、「一部の先進企業だからできる」ものではありません。必要なのは、現場の声をすくい取り、小さく始め、成果につなげていく仕組みです。

自社でも同じように、生成AIを現場に浸透させ、成果を生み出すためには何が必要か?

そのヒントを、SHIFT AIの「生成AI導入・研修支援サービス」で得られるかもしれません。SHIFT AIでは、生成AIの活用・研修・展開に関する伴走支援を行っています。

「どこから始めればいいかわからない」「全社展開するうえで、ルールや教育の整備が課題」といったお悩みに対して、現場視点に立った設計・支援を提供します。

「AIを取り入れたものの、思ったほど活用が進まない」と感じている方は、ぜひ私たちの支援内容をご覧ください。

法人向け支援サービス

「生成AIを導入したけど、現場が活用できていない」「ルールや教育体制が整っていない」

SHIFT AIでは、そんな課題に応える支援サービス「SHIFT AI for Biz」を展開しています。

AI顧問

活用に向けて、業務棚卸しやPoC設計などを柔軟に支援。社内にノウハウがない場合でも安心して進められます。

- AI導入戦略の伴走

- 業務棚卸し&ユースケースの整理

- ツール選定と使い方支援

AI経営研究会

経営層・リーダー層が集うワークショップ型コミュニティ。AI経営の実践知を共有し、他社事例を学べます。

- テーマ別セミナー

- トップリーダー交流

- 経営層向け壁打ち支援

AI活用推進

現場で活かせる生成AI人材の育成に特化した研修パッケージ。eラーニングとワークショップで定着を支援します。

- 業務直結型ワーク

- eラーニング+集合研修

- カスタマイズ対応

🔍 他社の生成AI活用事例も探してみませんか?

AI経営総合研究所の「活用事例データベース」では、

業種・従業員規模・使用ツールから、自社に近い企業の取り組みを検索できます。