プロフェッショナル人材のマッチング事業を軸に、地方創生支援やサステナビリティ経営支援など幅広い領域で事業を展開している株式会社みらいワークス。同社は、フリーランスをはじめとする高い専門性を持つ人材と企業をつなぎ、「日本のみらいの為に挑戦する人を増やす」ことをミッションに掲げています。

同社は2024年末、生成AIツール「Gemini」を全社で解禁しました。セキュリティ面での入念な検証を経て導入に踏み切った背景には、代表取締役社長の岡本祥治氏による強いトップダウンの決断がありました。しかし、導入を決めただけでは終わりません。岡本社長は日々、社員と直接会話を交わしながら活用を促しています。

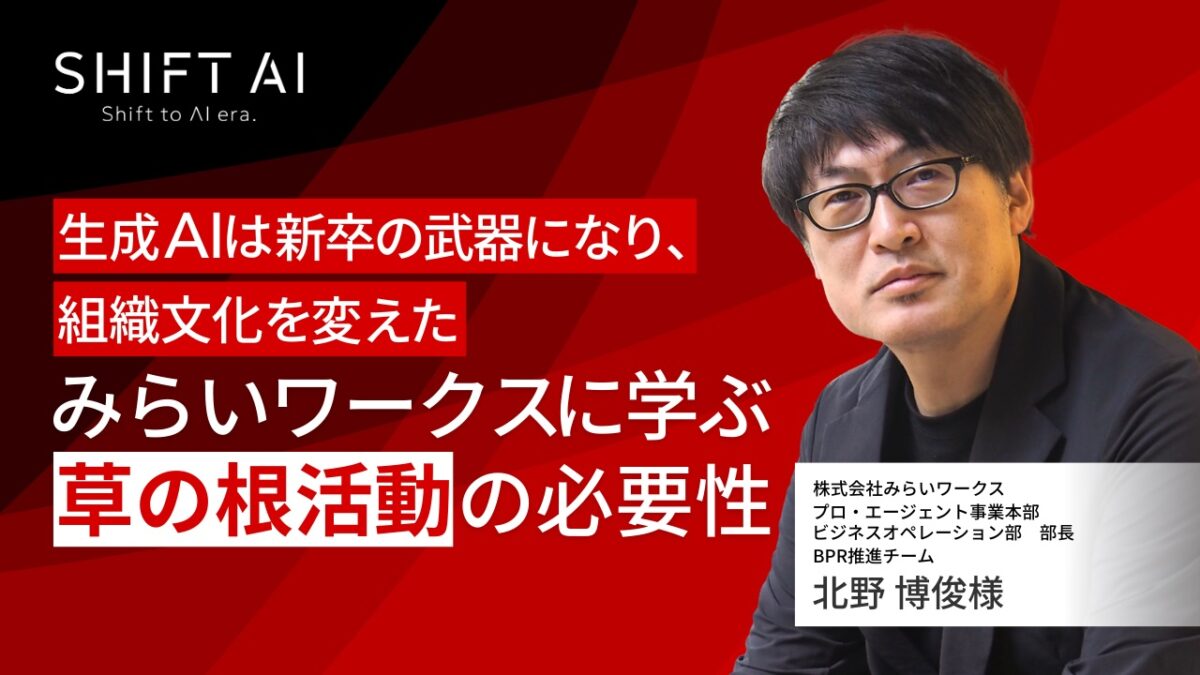

ビジネスオペレーション部 部長の北野博俊氏は次のように語ります。

「経営陣が現場に近い距離感でAI活用を推進しているのは、当社ならではの強みだと思います。トップからの号令と現場での細やかなフォロー、この両輪が浸透の鍵になっています」

さらに注目すべきは、新卒社員へのアプローチです。岡本社長は「先輩に勝てる領域はAI活用にある」と公言し、入社時から生成AIを使った生産性の最大化を推奨しています。生成AI活用が突出していた新卒社員を社内研修の講師に抜擢し、成功体験を積ませることで、社内全体への波及効果を狙いました。

※株式会社SHIFT AIでは法人企業様向けに生成AIの利活用を推進する支援事業を行っていますが、本稿で紹介する企業様は弊社の支援先企業様ではなく、「AI経営総合研究所」独自で取材を実施した企業様です。

「必須ノウハウ3選」を無料公開

- 【戦略】AI活用を成功へ導く戦略的アプローチ

- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン

- 【現場】正しいプロンプトの考え方

みらいワークスがGemini導入に踏み切った理由

みらいワークスが生成AIの導入を検討し始めたのは2023年からです。まずはスモールスタートで社内検証を実施し、セキュリティや情報管理の観点からリスクを洗い出しました。検証を主導したのは社内のシステム部で、技術仕様や情報の取り扱いポリシーまで入念に確認したといいます。

その結果、2024年末に全社での「Gemini」解禁に踏み切りました。北野氏は、選定理由についてこう説明します。

「GeminiはGoogle Workspaceにそもそも組み込まれていていることから、既存の業務環境やデータとスムーズに統合できる点が大きかったです。また、情報を学習に使わない仕様であることや、コスト面でもメリットがありました」

導入はあくまで安全性と実用性の両立が前提でした。プライバシーマークを取得し、個人情報を多く扱う同社では、社内システム部門のセキュリティチェックを通過したツールのみ利用を許可しています。そのためGeminiのほか、一部の業務ではChatGPTやSaaS型AIツール(「bellSalesAI」など)も用途に応じて併用しています。

解禁にあたっては、正社員はもちろん、業務委託や派遣社員も含め、Googleアカウントを付与されている全員が利用できる体制を整えました。北野氏は「ツールが使える状態を用意することは出発点にすぎません。その先の浸透が重要です」と語ります。

一人のエバンジェリストが火をつけた生成AI活用の広がり

生成AIの全社解禁直後はあまり浸透しているようには感じませんでしたが、ひっそりと生成AIの新しい使い方を模索し、楽しみながら試す「エバンジェリスト」的存在がいたのです。

北野氏はこう振り返ります。

「あるメンバーがNotebook LMなどのツールを積極的に試し、その成果や面白さをSlackで発信してくれました。それをきっかけに部内での利用が一気に広がりました」

この“社内エバンジェリスト”は、AIツールをPoC(概念実証)的に活用しています。例えば経営陣との打ち合わせ準備では、社長ら経営陣から出されそうな質問や指摘をあらかじめAIに想定させ、AIツール相手に壁打ちを行った後に回答を用意するというユニークな使い方も試しました。こうした成功体験が共有されることで、「自分もやってみよう」というムードが社内に生まれていきました。

初期の成功事例として特に同社で注目されたのが、Notebook LMを使った社内問い合わせ対応の効率化です。契約関連のよくある質問や過去のQ&Aを集約し、社員が自分で検索・解決できる仕組みを構築。これにより、北野氏の部門への質問数が減り、業務効率が大きく向上しました。

「社内では特定の部門に対する“1対N”の質問対応をなくすことを目指していました。Notebook LMを活用したことで、標準的な問い合わせの多くがセルフサービス化できたのです」

この成果を受け他部門でも同様の仕組みやそこから発展させた仕組みを構築する動きが広がり、AI活用が“業務を助けるパートナー”として浸透し始めました。

Slackだけに頼らない。草の根活動と新卒戦略で浸透を加速

みらいワークスでは、全社にAIツールを解禁しただけでなく、実際に現場で使いこなしてもらうための浸透施策に力を入れています。なかでも特徴的なのは、デジタルとアナログを組み合わせたアプローチです。

Slack上で活用事例を共有する仕組みはあるものの、それだけでは十分に定着しないことを北野氏は経験則で理解していました。

「便利さを実感してもらうには、その場で見せるのが一番です。困っている人を見かけたら、そのタイミングで声をかけ、その場で実演してみせ簡単に誰でも使えることを理解してもらえるようにしています」

このため北野氏はフリーアドレス制のオフィスで、あえて全体が見渡せる場所に座るようにしています。社員がどこでつまずいているかを把握し、リアルタイムで支援できる位置取りです。こうした草の根的な働きかけは、Slack通知だけでは動きづらい社員の行動を促しました。

さらに、岡本社長も日常的に社員とコミュニケーションを取り、生成AIの活用を促しています。商談に同行した際にツールを使っていない社員がいれば、その場で活用を促されたり、課題が解消されるまで丁寧にフォローされたりすることもあるといいます。

もう一つの特徴は、新卒社員への戦略的アプローチです。岡本社長は入社直後の新卒に対し、「先輩に勝てる領域はAI活用にある」と明言。生成AIを生産性の最大化の武器として使うよう強く推奨しました。活用スキルが突出していた新卒社員は、社内生成AI研修の講師役に抜擢。自身の成功体験を積むと同時に、他社員への刺激にもつながっています。

「AI活用が得意な入社したての新人が社内でエバンジェリスト的な役割を果たすことで、ボトムアップ的に社内全体へ良い影響が広がりました」と北野氏は語ります。

このように、みらいワークスの浸透施策は、トップダウンとボトムアップ、そして現場密着の草の根活動が絶妙に組み合わされています。

品質と効率のバランス──AIと人の役割分担をどう見極めるか

全社的に生成AIを解禁しても、すぐに全員が積極的に活用するわけではありません。みらいワークスでも、浸透の過程でいくつかの課題がありました。

まず、先に記載しているSlackで事例共有や使い方を通知するだけでは行動変容が起こりにくい点です。北野氏は次のように語ります。

「お知らせを一度流しただけで、社員の行動が習慣に変わることはほとんどありません。忘れた頃に声をかけて、実際に一緒にやってみる。これを繰り返すことが結局一番重要なことでした」

また、AIアウトプットをそのまま利用してしまうことによる品質低下も課題でした。特に敬語や文法の不自然さ、硬すぎる表現など、日本語としての違和感が残るケースがありました。これに対しては、正しい日本語表現のデータをNotebook LMに読み込ませてチェックツールを構築したものの、最終的には人による確認が欠かせないといいます。

さらに、すべての業務がAIで代替できるわけではありません。フリーランス人材やクライアントとの関係構築に関わるメールや電話といったコミュニケーションは、AIで素案を作っても人が最終調整をする方針です。北野氏はこう説明します。

「私たちの強みは、人と人との距離感や信頼関係にあります。そこは効率化よりも、人間らしさを重視すべき領域です」

これらの課題を踏まえ、みらいワークスでは「AIでできること」と「人がやるべきこと」の線引きを明確にし、使い方の精度を高めながら社内定着を進めています。

効率化の先にある、新しい挑戦と人材戦略

みらいワークスが生成AI活用で目指すのは、生産性の最大化の最大化です。

北野氏は次のように語ります。

「今まで3人で対応していた業務を2人、1人、あるいはゼロにできるか。そこで浮いた時間や人員を、新たな売上や利益の創出に振り向けることこそが業務効率化の本質だと思っています」

効率化の効果を最大限引き出すためには、現場ごとの課題に即した使い方を模索し続ける必要があります。ツールの選定や機能拡張においても、既存業務の延長にとどまらず、より革新的な活用方法に挑戦していく方針です。

また、生成AIスキルを持つ人材の価値は今後さらに高まると見ています。既存の専門スキルにAI活用能力を掛け合わせられる人材は、市場からの需要が高く、人材に関する事業を推進する同社目線でも大きな強みになると考えています。

「生成AIスキル単体ではなく、既に持っている業務スキルにAI活用を組み合わせられる人材が、これからは一層求められるはずです」と北野氏は指摘します。

同社のミッションである「日本のみらいの為に挑戦する人を増やす」を実現するためにも、生成AIは欠かせない武器です。トップダウンと現場主導の両輪でAI活用を推進するみらいワークスは、これからも新しい挑戦を続けていきます。

株式会社みらいワークス

プロ・エージェント事業本部 ビジネスオペレーション部 部長

BPR推進チーム

鹿児島大学 大学院 理工学研究科 建築学専攻卒。業務改善からマーケティング全般を得意とし、多岐にわたる業界でマーケティング/デジタル分野の責任者として活躍。みらいワークスではフリーランスとして活動したのち2023年12月から正社員として業務改善を主導する。

みらいワークスから学ぶ「真似するべき」5ポイント

みらいワークスの生成AI活用は、特別な技術力や大規模投資に依存するものではなく、多くの企業がすぐに取り入れられる実践が多いのが特徴です。再現性の高い取り組みを、5つのポイントに整理しました。

- トップダウンと現場密着の両立

代表取締役社長が強いトップダウンで方針を打ち出す一方で、日々社員と直接会話。トップの関与が単なる号令で終わらず、現場の温度感に沿った推進につながっています。 - 草の根的な浸透活動

Slackでの事例共有だけに頼らず、困っている社員にその場で声をかけ、実演して活用を促すアナログなアプローチを重視。座席配置まで工夫し、全社の利用率向上を実現しています。 - 新卒を生成AIネイティブ世代として活用

入社時から生成AIを使った生産性の最大化を推奨し、「先輩に勝てる領域はAI活用にある」と明言。AI活用に強い新卒を社内研修の講師役に抜擢し、成功体験を積ませることで全社への波及効果を生みました。 - 部門エバンジェリストの存在

地方創生部で活用を牽引した“エバンジェリスト”の存在が、全社的な広がりのきっかけに。各部門に自然発生的なリーダーを生み出す土壌づくりが、浸透スピードを高めています。 - 「AIでやること」と「人がやるべきこと」の明確化

メールや顧客対応など、人間らしさや関係構築が求められる業務は手作業を重視。一方で、社内問い合わせや資料作成などはAIで効率化するという役割分担を徹底しています。

これらの取り組みは、大規模な予算や特殊な開発を必要とせず、組織規模や業種を問わず応用可能です。特に「トップダウンと現場密着の両立」や「草の根的な浸透活動」は、他社でもすぐに着手できる実践例と言えるでしょう。

みらいワークスの事例が示すのは、生成AI定着のカギはツール導入後の“使われ続ける仕組み”にあります。単なる導入で終わらせず、文化や制度にまで落とし込むことが、全社的な活用への近道です。

しかし、自社でこれを実践しようとすると、

「うちの組織に合った浸透方法は?」

「推進役となる人材をどう育てる?」

「活用成果をどう可視化する?」

といった壁に直面するケースも少なくありません。多くの企業も同じ悩みに直面しています。

私たちSHIFT AIは、こうした「導入したが定着しない」という課題解決を得意としています。

貴社の文化や業務に合わせた浸透施策の設計から、社員のスキルを引き上げる伴走型研修、成果を見える化する仕組みづくりまで、AI定着に必要なプロセスを一気通貫で支援します。

「生成AIが一部の社員しか使っていない」「思うように成果が出ない」──そんなお悩みをお持ちでしたら、ぜひ一度、私たちの支援内容をご覧ください。

🔍 他社の生成AI活用事例も探してみませんか?

AI経営総合研究所の「活用事例データベース」では、

業種・従業員規模・使用ツールから、自社に近い企業の取り組みを検索できます。