東京ガスでは、2023年から生成AIの全社導入を開始し、現在では約3,500名の社員が実際の業務で活用しています。さらに、独自開発した社内生成AIアプリ「AIGNIS(アイグニス)」により、業務効率化を大幅に実現。データサイエンティスト出身の社長のリーダーシップのもと、DX推進部が中心となって全社的な変革を推進しています。

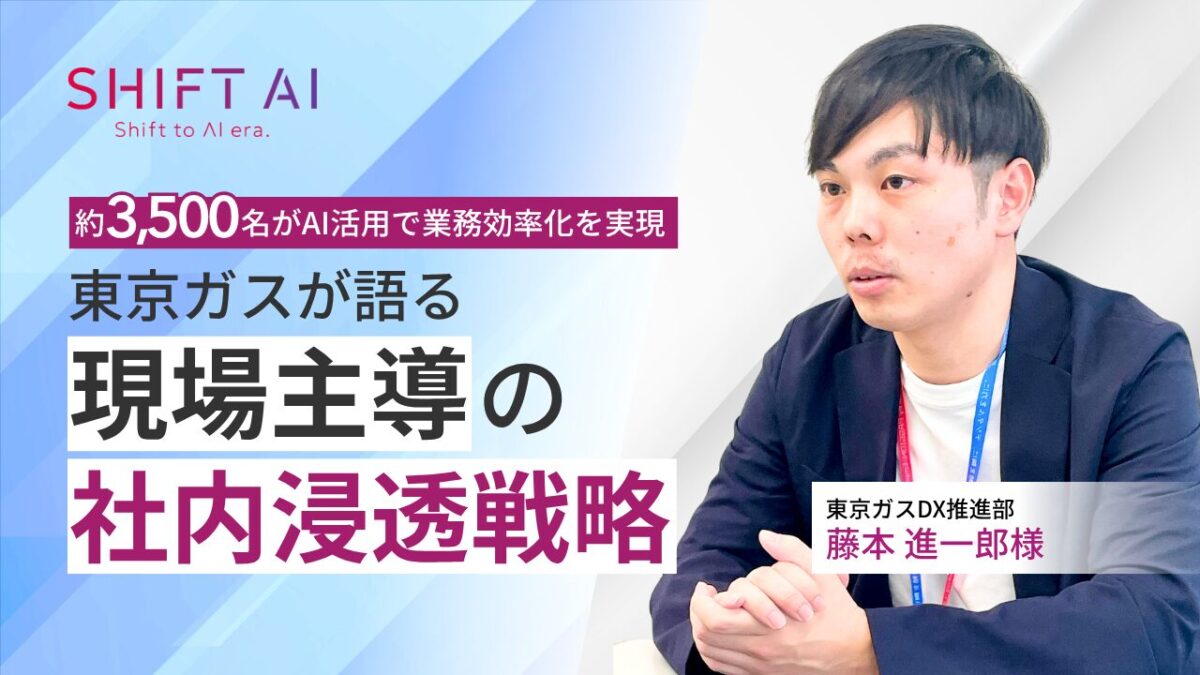

今回は、東京ガスDX推進部で生成AI活用推進を担当する藤本 進一郎様に実際の導入プロセスから実際に現場レベルで活用するために実施した社内施策について詳しくお話を伺いました。

東京ガスDX推進部

入社以来、BtoB向けのソリューション営業部署にて、クライアント営業に加えて営業効率化・高度化に向けたデータ分析やダッシュボード開発などにより業務改革を推進。現在は生成AI活用による全社の業務効率化・高度化に向けて、汎用的なSaaS型クラウドサービスに関する最新トレンドの情報収集・導入検討業務や、自社開発アプリ「AIGNIS」の活用を促進している。

AI経営総合研究所では、生成AIを導入だけで終わらせず、成果につなげる「設計」を無料資料としてプレゼントしています。ぜひご活用ください。

■AI活用を成功へ導く 戦略的アプローチ5段階の手順をダウンロードする

※簡単なフォーム入力ですぐに無料でご覧いただけます。

※株式会社SHIFT AIでは法人企業様向けに生成AIの利活用を推進する支援事業を行っていますが、本稿で紹介する企業様は弊社の支援先企業様ではなく、「AI経営総合研究所」独自で取材を実施した企業様です。

「必須ノウハウ3選」を無料公開

- 【戦略】AI活用を成功へ導く戦略的アプローチ

- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン

- 【現場】正しいプロンプトの考え方

セキュリティリスク管理とスピード展開を両立!東京ガスの生成AI全社導入

ーー生成AIに着目されたきっかけと、実際の導入プロセスについて教えてください。

東京ガスでは1980年代以前から社内にデータサイエンティストの組織を作り、原料調達から営業・マーケティング・カスタマーサービスに至るバリューチェーン全体でAIやデータ活用に力を入れてきました。

生成AIが登場した際に、各部署からも「使いたい」という声が次々と上がってきて、期待の大きさを実感しましたね。そんな中、データサイエンティスト出身である社長の笹山が「早期に導入を進めるべきだ」と判断し、DX推進部がリーダーシップを取って全社導入を進めることになったのです。

ーー導入時、どのような点に注意されていたのでしょうか?

実際の導入では、やはりセキュリティ対策が最優先で、社内の機密情報が生成AIに学習されないなど、外部に漏洩しないことは絶対条件でした。オプトアウト設定などのセキュリティ機能が充実したexaBase生成AIを選択し、エクサウィザーズさんと連携しながら、安全な環境の導入をクイックに進めました。

ーー社員の反応はどのような感じだったのでしょうか?

元々現場から「使いたい」という声が上がっていたため、社内での初期反応は想像以上にポジティブな印象でした。具体的には、企画部門での調査や要約、翻訳、アイデアの壁打ちなど、チャットベースでの活用が中心になっています。効果についても、部署や使用用途で異なりますが、1人当たり月数時間単位以上の時間削減ができたという声が実際に上がっています。

ーー生成AIの社内浸透のために工夫されたことはございますか?

まずは社外事例の紹介や勉強会を通じて、具体的なユースケースを示しながら、実際の使い方を共有することで社内のリテラシー向上に努めました。また、Teams上でユーザーコミュニティも立ち上げて、今では部署の垣根を越えてさまざまな社員同士が活発に情報交換する場になっています。

自社開発と外部サービス利用の戦略的使い分け

ーー東京ガスではすべてを自社開発するわけではないとお聞きしました。自社開発と外部サービス利用に対する社内の判断軸を教えてください。

東京ガスは完全にどちらか一方に絞るのではなく、戦略的な使い分けを重視しています。自社開発を選択する際の主な判断軸は、「当社の固有性が高い特定業務であるかどうか」です。

汎用的な業務を対象に自社開発アプリを導入しても技術進化のスピードが極めて速いため陳腐化してしまうのも極めて速いと考えています。そこで、業界・当社固有のノウハウを要する機密性の高さや細かなカスタマイズが求められる領域に絞って、自社で設計・開発を検討します。

このような業界・当社固有の領域に関するツールは、将来的なビジネスモデルの変革や、ソリューションの外販につながる可能性があると考えています。一方で、汎用的で外部サービスでも十分に対応できる領域については、既存のSaaSやクラウドサービスを積極的に活用し、スピーディかつ効率的に効果を生み出すことを目指しています。

ーー既存ツールと自社開発の使い分けについて、実際にはどのように進めているのでしょうか?

まずは運用負荷が低くクイックに使い始められるSaaSの導入を優先し、期待される成果が得られなそうであれば、自社開発アプリを検討します。

例えば、社内データ参照(RAG)のユースケースでは、自社開発のRAGの方が精度が高いケースが多いという結果が得られました。とはいえ、自社開発のRAGのユースケースを追加・運用するにもコストがかかるため最初から全員に提供するのではなく、まずRAG を使ってどんなことができるのか試してみたいという利用者にはSaaSを案内し、利用者から「精度が物足りない」とフィードバックがあった場合などに、自社開発のものを紹介するという段階的な使い分けをしています。

ーー自社開発を進める際にも、外部との連携は活用されていますか?

自社開発を選択した場合でも、開発ノウハウ獲得やスピード感を重視し、開発リソースとして外部パートナーの力を借りることがあります。要件整理や運用設計、継続的な改善については社内主導で進める体制をとっています。

私たちは、外部の力も活用し、社内のリソースを業界・当社固有の領域で付加価値を生む業務に集中させることが重要であると考えています。

自社開発アプリ「AIGNIS」の開発経緯と工夫点

ーー社員約1,000名が活用している生成AIアプリ「AIGNIS」の自社開発に至った経緯を教えてください

全社でexaBase生成AIを使い始めてみると、現場からは「シンプルなチャット機能に留まらない、もっと領域特化の機能が欲しい」という声が出てきましたが、exaBase生成AIの導入検討当初からシンプルなチャット機能だけでは一部の業務にしか適用できないと想定していました。そこで私たちは、 exaBase生成AIの導入検討と並行して、課題解決の深さを追求するために領域特化の課題を解決する生成AIの検討を進めることにしたのです。

2023年秋に開かれたDX推進会議(CDOを中心としたグループ横断の会議体)では、各カンパニーから200件以上のユースケースを収集しました。その中から3ヶ月間で20件以上のPoCを実施し、効果の出やすいパターンを3つ特定できました。

1つ目は、いわゆるRAGの技術を使った社内ナレッジの検索・活用機能。2つ目は、アンケートなどの大量の非構造化データの分析機能。3つ目は、マーケティング領域におけるカスタマージャーニーマップや施策案作成のプロセスを自動で行う機能。この3つの機能を実現する雛形のアプリの開発をし、横展開を目指す形で「AIGNIS」というプロジェクトを始動しました。

ーー「AIGNIS」の開発体制と、品質確保の取り組みについて教えてください。

当社は現在を「第三の創業」と位置づけ、「IGNITURE」という新しいソリューション事業のブランド名を掲げて、ソリューション事業の強化を図っています。いまやどのようなソリューションであってもAIをどのように組み込むかということは避けて通れないと考えています。そこで、自社開発を通じて、社内に知見を蓄積し、将来的な内製力の強化、ソリューションの外販なども視野に入れて、自社開発に舵を切りました。

AIGNIS開発当初から要件整理やユースケースの選定、運用設計については社内メンバーが中心となって進め、アプリケーションの構築を外部パートナーに委託し、スピード重視で短期間で進めました。そして開発が進むにつれて、徐々に社内のエンジニアリング部門も巻き込みながら内製化を図っています。

ソリューションの外販などを見据えると完全に外注に頼るのではなく、自分たちでもノウハウを蓄積していくことが重要だと考えています。

ーーハルシネーション(AIが事実に基づかない情報を作り出してしまう問題)への対策など、精度向上のための工夫について教えてください。

開発においては、回答の精度向上とハルシネーション対策を特に重視しました。生成AIが社内情報に基づかずに回答をすることがあり、慎重な設計が求められます。

プロンプトでの制御に加えて社内独自の専門用語を参照させることで検索精度を高めるとともに、回答生成には社内文書の出典情報を自動的に表示する設計を取り入れ、ユーザーが容易に結果を確認しやすいようにしています。このような工夫によって、安心して業務に活用できる環境を整えました。

ユーザー参加型の開発を心がけ、初期から現場の声を取り入れました。 まずプロトタイプを一部部署に提供し、実際に使ってもらってフィードバックを収集しました。「回答の根拠も一緒に見られると安心」「○○の操作をもっと簡単にしてほしい」といった要望が寄せられ、それらの横展開性や優先順位の高いものから迅速に反映して改良を重ねました。

「AIGNIS」がもたらす効果と今後の展開

ーー 「AIGNIS」の導入によって、社内でどのような効果を得られたのでしょうか?

大量のアンケートを分析できる AIGNIS-VoCの導入によって、毎週数百件に及ぶお客さまの声から自動でキーワードや傾向を抽出し、サービス改善につなげるポイントを特定できるようになりました。新サービスを始めた時は、リソースの問題などでアンケートの分析が後手に回ってしまうことが多いですが、生成AIによる単なる省力化に留まらず、お客さまからの声をクイックにサービスの改善に活かしCX向上など付加価値創出につながっています。

ーーお客さまの声の自動抽出および分析は大幅な業務削減につながりますね。

新サービス以外にも従来から行っている月に数万件届くガス機器修理のアンケート結果も、従来は外注等により数週間かかっていた集計・分析業務が社内で完結できるようになりました。業務削減効果を確実に生み出しつつ、お客さまの声を踏まえた迅速な改善対応を可能とするため、お客さまの声をより活用しやすくする基盤の整備も開始しています。

ーー今後、「AIGNIS」はどのように進化・展開していく構想がありますか?

開発済みのアプリを単体で利用するだけでなく、業務プロセス全体を自動化するなど、より大きな業務改革の実現を目指しています。また、お客さまに提案するソリューションへ組み込むなど、新たな価値創出にもつなげたいと考えています。

特に業界や東京ガス固有の特定業務については内製する意義が高いと考えており、独自のソリューションとして自社開発を進めています。中長期的には、社員が意識せずとも自然にAIを使えるような環境を作りたいですね。順次拡大を進めている製造業などの法人のお客さま向けの「IGNITURE」のソリューションにもAIを活用して、お客さまへの提供価値の拡大に繋げていきたいと考えています。

生成AIが活用できる人材の育成

ーー生成AIが活用できる人材の育成も含め、社内におけるDX人材育成はどのように進めていますか?

東京ガスグループでは、2022年度よりDX人材育成を本格化し、実践重視の育成体系を構築しました。 DX人材は、レベルを「DX活用人材」「DX中核人材」「高度DX人材」の三段階に区分し、即戦力となる外部人材採用も行いながら、グループ内での育成を進めています。育成にあたり、特に重視しているのは、“分かった”で終わらせず、“実践を通じて業務、ひいては職場を変革するところまでやりきる”人材育成を行う、ということです。受講者自身が設定した実務課題の解決に取り組むことに力点を置き、研修でその課題を解決することで、研修終了後には職場の業務を変革する核となる人材となることを目指しています。

ーー生成AI活用ができる人材は、具体的にはどのように行っていますか?

昨年度より、exaBase生成AIの研修を実施しています。興味はあるけど、どう使えばいいのかわからないという社員に、チャット機能の活用の仕方を習得していただき、社員一人ひとりが業務の効率化・高度化をどんどん進められるようになることを目指しています。

また、今年度からは、「AIGNIS」をより社員に活用していただいて、簡易な生成AIを活用したソリューションは、社員が自ら構築できるようになる実践的なスキルの習得を進めています。このような取り組みにより、さらに多くの社員が、生成AIを有効に活用して業務効率化を進めることができるようになることを目指しています。

加えて、社員の方により活用していただくために必要だと考える、生成AIの活用事例共有やTipsの共有など、社員が日常的に生成AIに触れられる環境づくりを、オンラインコミュニティの運用を通じて進めています。

ーー最後に、これから生成AIの導入を検討している企業へのアドバイスをお願いします。

これから生成AIの導入を検討している企業の皆さんにお伝えしたいのは、「まず使ってもらうことの大切さ」です。

私たちも最初から完璧な計画があったわけではありません。まず生成AIを社員全体に使ってもらい、そこで生まれた学習効果や有効なユースケースの蓄積が、「AIGNIS」のような自社開発につながりました。

日々目まぐるしく変化するAIの情報をキャッチアップするために、生成AIチーム内でもDeepResearchも活用しながら情報収集を行っています。AI導入の波に乗り遅れないためには、常に学び続ける姿勢を持ち続けることが大切です。

私自身も他の企業の皆さんと情報交換しながら進めていますので、ぜひ一緒に学び合いながら、この技術革新の波を乗り越えていきましょう。

ーーーーー

AIと人の協力によるDX推進は、多くの企業にとって重要なテーマとなっています。SHIFT AIでは、法人向けAI活用支援サービス『SHIFT AI for Biz』を展開しています。AI導入や活用に関心のある方はぜひご活用ください。

法人向け支援サービス

「生成AIを導入したけど、現場が活用できていない」「ルールや教育体制が整っていない」

SHIFT AIでは、そんな課題に応える支援サービス「SHIFT AI for Biz」を展開しています。

AI顧問

活用に向けて、業務棚卸しやPoC設計などを柔軟に支援。社内にノウハウがない場合でも安心して進められます。

- AI導入戦略の伴走

- 業務棚卸し&ユースケースの整理

- ツール選定と使い方支援

AI経営研究会

経営層・リーダー層が集うワークショップ型コミュニティ。AI経営の実践知を共有し、他社事例を学べます。

- テーマ別セミナー

- トップリーダー交流

- 経営層向け壁打ち支援

AI活用推進

現場で活かせる生成AI人材の育成に特化した研修パッケージ。eラーニングとワークショップで定着を支援します。

- 業務直結型ワーク

- eラーニング+集合研修

- カスタマイズ対応

🔍 他社の生成AI活用事例も探してみませんか?

AI経営総合研究所の「活用事例データベース」では、

業種・従業員規模・使用ツールから、自社に近い企業の取り組みを検索できます。