AIの進化は、もはや単なる業務効率化のツール導入にとどまりません。経営判断のスピードを高め、顧客に新しい価値を提供し続ける──これを可能にするのが「AI経営」です。

近年、ChatGPTをはじめとする生成AIの普及により、業界や企業規模を問わずAI活用が急速に広がっています。サービスの質そのものが均質化していく中で、企業が競争優位を築ける最大の要素は「スピード」になりつつあります。

本記事では、SHIFT AIが掲げる「AI経営」の考え方を整理し、そのメリット・成功事例・実践レベルをご紹介します。自社の取り組みを一段引き上げたいと考えている方にとって、次の一歩を踏み出すヒントとなるはずです。

「実務ノウハウ3選」を公開

- 【戦略】AI活用を社内で進める戦略設計

- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン

- 【現場】属人化させないプロンプト設計方法

AI経営とは?単なるAI活用ではなく「スピード」を競争優位に変える経営手法

「AI経営」とは、AIで業務と意思決定のスピードを高め、新たな顧客価値を創造し続ける経営手法 を指します。

従来の「AI活用」との違いは、単なる業務効率化やコスト削減の手段にとどまらず、経営そのものの仕組みにAIを組み込み、継続的に競争優位を築く ことにあります。

例えば、議事録作成や資料要約といった単発の業務効率化は、AIの活用にすぎません。しかしAI経営は、そこからさらに一歩進み、

- 意思決定に必要なデータの収集・分析を自動化

- 部門をまたいだオペレーション全体を最適化

- 顧客への価値提供のスピードを飛躍的に高める

といった仕組みを整えることを目指します。

つまりAI経営とは、ツールを導入して「便利になった」で終わらせるのではなく、AIを経営の中枢に据え、企業の成長ドライバーとする考え方です。

【無料資料】AI導入を成功に導く「5段階ロードマップ」AI導入、何から始めるべきかお悩みですか?2,500社の支援実績から導き出した、経営層の巻き込みから文化形成までを網羅した「5段階の成功ロードマップ」を今すぐご覧ください。

▶︎ 詳しい内容を確認する!

なぜAI経営が必要なのか?サービス均質化時代に残された武器はスピード

AI経営が注目される背景には、企業を取り巻く競争環境の大きな変化があります。

サービスの質は均質化していく

かつては製品やサービスの品質そのものが競争優位の源泉でした。しかしデジタル化とグローバル化が進んだ現在、同業他社も同じように品質の高いサービスを提供できるようになっています。結果として、「品質だけでは差別化が難しい時代」に突入しています。

競争優位のカギは「スピード」

差別化要素として残されたのは、顧客にどれだけ早く価値を届けられるかという「スピード」です。意思決定のスピード、サービス提供のスピード、改善を繰り返すスピード。これらを高めることが企業成長の鍵となります。

AIが可能にする「高速経営」

AIは、人間が膨大な時間をかけていたデータ収集・分析・意思決定を瞬時に行うことができます。生成AIを活用すれば、会議の議論内容を即座に要約し、次のアクションにつなげることも可能です。これにより、「情報収集から意思決定、実行までのリードタイムを劇的に短縮する」 ことが実現します。

そのためAI経営は、競争優位性を築くための必然であり、「スピードを武器にする経営」そのものなのです。

AI経営の成功事例|Alipay・Amazonに学ぶ“高速経営”の実践

AI経営を実現する企業は、単なる効率化ではなく「顧客への価値提供スピード」を武器にしています。ここでは代表的な成功例を紹介します。

Alipay:1秒で融資審査を完了

中国のAlipayは、AIを活用して融資審査プロセスを自動化。通常は数日かかる与信判断をわずか1秒で完了できる仕組みを構築しました。

その結果、中小事業者や個人ユーザーが迅速に資金調達できるようになり、利用者数が爆発的に増加。金融サービスの利用体験そのものを刷新し、ユーザー基盤を急拡大しました。

Amazon:80億個以上の商品を即日・翌日配送

Amazonは物流システムにAIを組み込み、需要予測から在庫配置、配送ルート最適化までを高度に自動化しています。

これにより、年間80億個以上の商品を同日または翌日に届けることが可能に。配送スピードの圧倒的優位性が、オンライン小売におけるシェア拡大につながっています。

日本企業における実践例

近年は日本企業でも、AI経営の実践が進み始めています。

- 東京ガス:3500人の社員が生成AIを実務で活用。1人当たり月数時間単位以上の時間削減をすでに実感。

- 地域新聞社:不慣れな業務でも生成AIの活用によりドラフト作成を効率化。IRや編集等の業務で活用中。新たな事業展開も見据える。

- Hajimari:手段ではなく、会社全体の未来のためという目的として生成AIを活用。将来的には「すべての業務プロセスで、可能な限りAIを使いたい」という考え。

これらはすべて「AIが意思決定と業務を高速化することで、新たな顧客価値を生み出す」事例です。AI経営の本質は、ここにあります。

AI経営のメリット・デメリットと注意点

AI経営には大きなメリットがある一方で、導入・運用の際には注意すべきデメリットも存在します。両面を理解することで、自社にとっての導入可能性や進め方をより具体的に描くことができます。

AI経営のメリット

- 業務効率化の加速:議事録作成・資料要約・データ分析などを自動化し、作業時間を大幅削減できる

- 意思決定の高速化:膨大なデータを瞬時に処理し、経営判断のスピードを高められる

- 競争優位性の確立:サービスの均質化時代に「スピード」を武器に市場シェアを拡大できる

- 新たな顧客価値の創造:高速な仮説検証やサービス改善により、顧客により早く・より良い体験を届けられる

AI経営のデメリット・注意点

- ツール導入だけでは定着しない:人材育成や社内ルールがなければ「形だけの導入」に終わる

- セキュリティ・ガバナンスリスク:情報漏洩や統制不全のリスクがある

- AIリテラシー格差:社員ごとに習熟度が異なると、活用できる人とできない人の差が広がる

- 初期投資・運用コスト:システム導入や人材育成に一定のコストがかかる

デメリット・注意点を解消するカギは「人材育成」

AI経営を進める上での最大のリスクは、「ツールを入れても社員が使いこなせない」ことです。

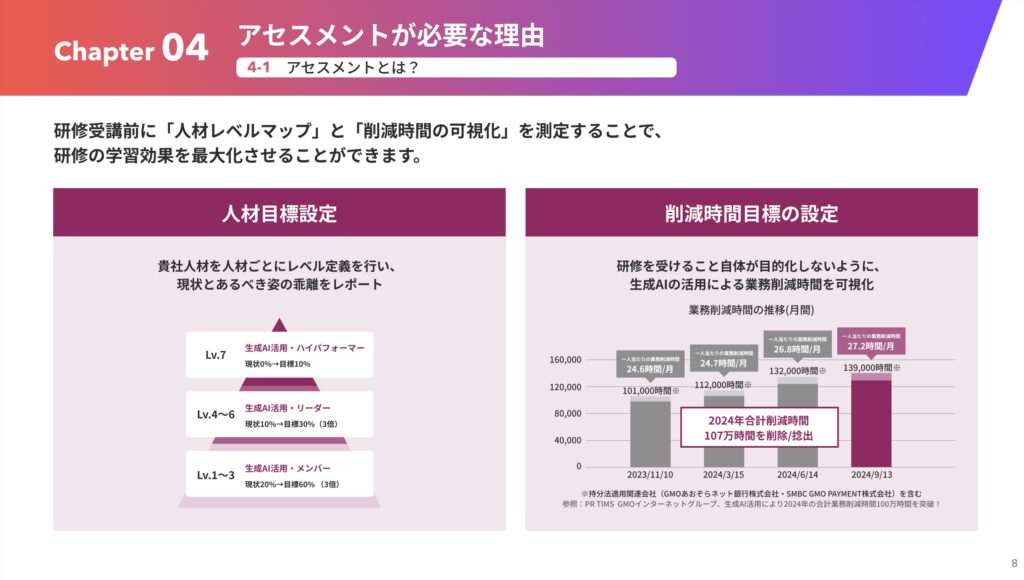

その解決策となるのが、実践的な研修・リスキリングです。社員が現場でAIを活用できる状態を作ることで、セキュリティやリテラシー格差といった課題を乗り越え、AI経営のメリットを最大化できます。

AI経営を進める際の課題と解決策

AI経営を推進するには、単なるツール導入にとどまらず、組織全体の仕組みづくりが欠かせません。ここでは、多くの企業が直面する代表的な課題と、その解決策を整理します。

課題1. ツール導入で止まってしまう

AIツールを導入しても、現場で使われず「宝の持ち腐れ」になるケースは少なくありません。

解決策

- 小規模な業務からスモールスタートし、定量的成果を可視化

- 成果を「社内共通言語」として展開し、横展開を後押し

関連記事:

AI導入がうまくいかない会社の共通点|“使われない”を防ぐ5つの落とし穴と育成策

課題2. 社員のAIリテラシー格差

一部の社員しか使えない状態だと、業務全体に浸透せず効果も限定的です。

解決策

- 研修やリスキリングを通じて社員全員のAIリテラシーを底上げ

- 部門横断の勉強会や「成功体験の共有」を仕組み化

関連記事:

「AIリテラシー格差」とは何か?放置で現場が抱える3つのリスクとは

課題3. セキュリティ・ガバナンスリスク

生成AIの利用では、機密情報の取り扱いや利用ルールが曖昧だとリスクが高まります。

解決策

- 利用ガイドラインや承認フローを整備

- IT部門・法務部門を巻き込み、統制と利便性を両立

関連記事:

生成AIのセキュリティリスクとは?企業が知っておくべき主な7大リスクと今すぐできる対策を徹底解説

課題4. ROIが見えにくい

短期的には投資や人材育成コストがかかり、成果が見えづらい場合があります。

解決策

- KPIを「業務削減時間」「意思決定スピード」など定量化し、効果を明示

- 数字だけでなく、質的変化(新規事業創出・社員満足度向上)も併せて評価

関連記事:

成果が出るまで何ヶ月?生成AI導入のROIを最大化する評価設計と定着戦略を解説

💡 課題を解決する近道は「仕組み化」と「人材育成」

AI経営は「ツールを買えば終わり」ではありません。

ルール整備と研修を両輪で進めることで、社内に定着し、持続的な成果を生み出すことができます。

AI経営レベル診断(Lv0〜Lv5)|自社の現在地と目指すべき姿を知る

AI経営は一朝一夕に実現できるものではありません。企業の取り組みは段階的に進み、成熟度に応じて「レベル」として整理することができます。SHIFT AIでは、AI経営を次の6段階に分類しています。

Lv0 検討段階

AIに関心はあるが、まだ具体的な導入には至っていない状態。情報収集やセミナー参加が中心で、「まずは知る」フェーズです。

Lv1 個別業務での活用

特定の部署や担当者が、限定的な業務(例:議事録作成、資料要約、チャット応答)で生成AIツールを試験的に利用している段階。小さな成功体験が生まれるフェーズです。

Lv2 部門・複数業務での活用

1部門での成功を横展開し、関連業務や他部署にも活用が広がる状態。ツール導入だけでなく、運用ルールが整備されはじめます。

Lv3 全社オペレーション最適化

複数の部門が連携し、AIによって業務プロセスが横断的に最適化される段階。生産性の大幅な向上とデータ蓄積が同時に進みます。

Lv4 データドリブン経営の実現

蓄積されたデータをAIが分析し、未来予測やシミュレーションを通じて意思決定を自動化・高度化。経営判断にAIが直接寄与するレベルです。

Lv5 AI経営による顧客価値最大化

AIが経営の中枢に組み込まれ、業務と意思決定のスピードを高め続けることで、新たな顧客価値を創造し続けている状態。世界的企業の多くはこのフェーズにあり、競争優位を確立しています。

こうした「AI経営レベル」を理解することで、自社が現在どの段階にあるのかを客観的に把握できます。また、目指すべきゴール(Lv5)との距離を認識することで、次に取るべきアクションが見えてきます。

AI経営を実現するステップ|小さな成功から全社定着・“文化”化へ

AI経営を実現するためには、「いきなりLv5を目指す」のではなく、自社の成熟度に応じて段階的に取り組みを進めていくことが重要です。以下では、典型的な進め方を整理します。

① 現状を把握する

まずは、自社がAI経営レベルのどの段階にあるのかを診断します。

- 個人レベルの試行止まりなのか(Lv1)

- 部門単位で成果が出ているのか(Lv2)

- すでに全社的に仕組み化されているのか(Lv3以上)

この把握が出発点です。

② スモールスタートで成果を出す

いきなり全社導入を狙うのではなく、特定部門や業務を対象に小さく始め、成果を定量的に示すことが大切です。成功事例を積み上げることで社内の合意形成もスムーズになります。

③ 成果を可視化し、横展開する

成果が見えたら、数値や定性的な効果を「社内の共通言語」にして展開します。データで裏付けられた事例があると、他部署への導入ハードルが一気に下がります。

④ 全社レベルでの仕組み化

複数部門を巻き込み、オペレーション全体を最適化。ここで鍵となるのが「社内ルールの整備」と「リスキリング」です。ツールがあっても使いこなせなければ成果は限定的に終わります。

⑤ 経営判断に組み込み、文化を定着させる

最終段階では、経営指標や意思決定そのものにAIを組み込みます。AIを活用することが「当たり前」となる文化が定着すれば、AI経営は継続的な競争優位をもたらします。

ポイントは、「人とAIの共創」を組織文化に落とし込めるかどうか。 そのためには、単なるツール導入ではなく、研修やリスキリングによる人材育成が欠かせません。

AI経営に関するよくある質問

- QAI経営とDX経営は何が違うのですか?

- A

DXは「デジタル技術を活用して業務やサービスを効率化する取り組み」であるのに対し、AI経営は「AIを経営の中枢に据え、業務と意思決定のスピードを高めることで競争優位を築く経営手法」です。DXが広く“デジタル活用”を指すのに対し、AI経営は“スピード経営”に直結する点が特徴です。

- QAI経営は大企業でないと難しいのでしょうか?

- A

いいえ。AI経営は中小企業でも十分に実践可能です。まずはLv1〜Lv2の「特定業務でのAI活用」から始め、成果を横展開するスモールスタートが有効です。大規模な投資をしなくても、生成AIツールを導入して定型業務を効率化するだけで効果が出るケースもあります。

- QAI経営を進めるには最初に何から始めればいいですか?

- A

まずは自社がAI経営レベルのどこに位置するかを診断し、取り組む優先度を明確にすることが重要です。その上で、特定部門で小さな成功をつくり、定量的に成果を見せながら社内展開していくのが効果的です。

- QAI経営を導入するときのデメリットや注意点は?

- A

主な注意点は以下の通りです。

- ツール導入だけでは定着しない

- セキュリティやガバナンスのリスクがある

社内のAIリテラシーに差があると活用が進みにくい

こうした課題を乗り越えるためには、社内ルール整備や研修によるリテラシー底上げが不可欠です。

- Q成果を出すには研修は必要ですか?

- A

はい。AI経営を社内に定着させるためには、社員が実際にAIを使いこなせる状態をつくる必要があります。ツール導入だけでは「使われないシステム」になりがちです。実践的な研修やリスキリングを通じて、現場に根付かせることが成功の鍵です。

- QAI経営の事例は日本企業にもありますか?

- A

はい。日本企業でもAI経営の実践は進みつつあります。たとえば、東京ガスでは3,500人以上の社員が生成AIを日常業務で活用し、業務時間を削減しています。またHajimariや地域新聞社なども、AIを意思決定や事業推進に組み込む取り組みを始めています。海外事例だけでなく、日本国内でも成果が出始めています。

- QAI経営を全社展開するにはどれくらいの期間がかかりますか?

- A

企業の規模や現状のAIリテラシーにもよりますが、一般的には 半年〜2年程度をかけて段階的に進めるケースが多いです。まずは特定部門でスモールスタート(数ヶ月)し、成果を見える化してから全社展開に広げていくのが現実的です。

- QAI経営を進める上で人材育成は必須ですか?

- A

はい。AI経営はツール導入だけでは定着せず、社員が実際に使いこなせる状態を作ることが不可欠です。AIリテラシー格差を埋める研修やリスキリングを実施することで、全社での定着が進み、セキュリティやROIの課題も解決しやすくなります。

AI経営は“当たり前の経営”になる。今こそ第一歩を踏み出すとき

AI経営とは、AIで業務と意思決定のスピードを高め、新たな顧客価値を創造し続ける経営手法です。

- サービスが均質化する中で、競争優位性を生み出す最大の要素は「スピード」

- AlipayやAmazonなどの成功例に見るように、AIは価値提供の即時性を実現

- 自社の「AI経営レベル」を把握し、段階的にステップを進めることが成功の近道

AI経営は一部の先進企業だけの話ではありません。日本企業でもさまざまな業種・業界・規模でAI経営へのチャレンジが始まっています。

今後は多くの企業にとって、AI経営が“選択肢”ではなく“前提”となっていくでしょう。その第一歩は、現場でAIを使いこなせる人材を育てることです。ツールを導入しても、社員が活用できなければ成果は出ません。だからこそ研修やリスキリングが不可欠です。