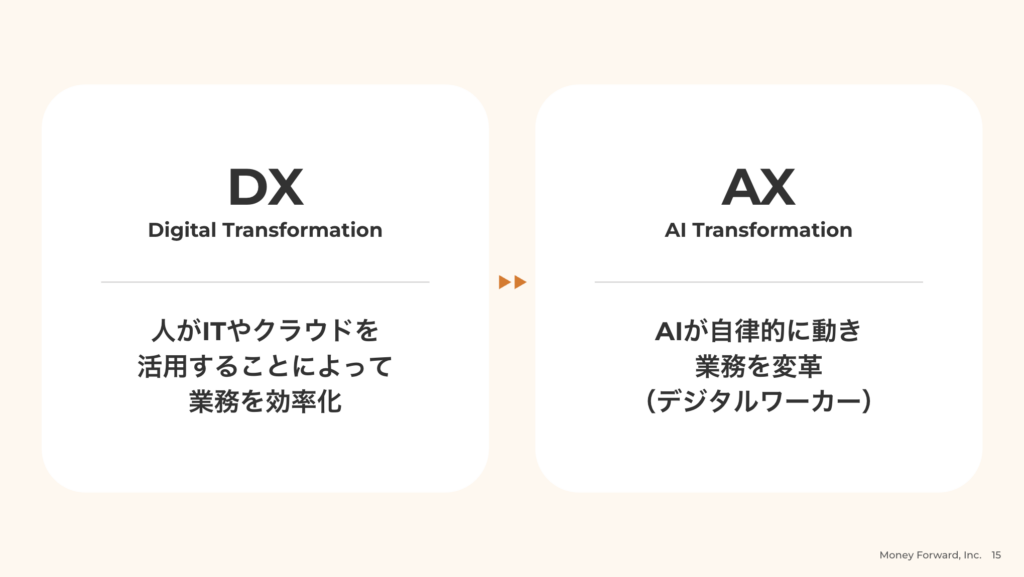

企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)が進む中、次なる変革としてAIによる業務の「自律化」、すなわちAI Transformation(AX)が注目されています。

SaaSを通じてバックオフィス業務の効率化を牽引してきた株式会社マネーフォワードは、AXをいち早く提唱し、具体的なビジョンを打ち出しています。同社の描くバックオフィスの自律化とは、どのようなものなのでしょうか。

今回は、最高データ・アナリティクス責任者(CDAO)としてデータ・AI戦略を統括する野村一仁氏に、AX推進、AI導入時のポイントなどを伺いました。AI推進に取り組む多くの企業にとって、示唆に富む内容となっているため、ぜひご覧ください。

株式会社マネーフォワード

執行役員 グループCDAO(最高データ・アナリティクス責任者)

2007年にアクセンチュア株式会社に入社、デジタルコンサルティングシニアマネージャーを担当。2017年から楽天グループ株式会社に入社、データサイエンスコンサルティング部門の部門長を経験。2021年よりスマートニュース株式会社において、全社データ戦略立案のグループマネージャーに就任。株式会社マネーフォワードには2023年12月に入社し、データ戦略室を管掌、グループ全体のデータ戦略・実行を推進する。

「実務ノウハウ3選」を公開

- 【戦略】AI活用を社内で進める戦略設計

- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン

- 【現場】属人化させないプロンプト設計方法

さまざまな企業でデータと向き合い、マネーフォワードに入社

ーーはじめに、マネーフォワードの会社概要を教えてください。

当社グループはBtoB、BtoCの両方の領域でサービスを展開しており、BtoB領域ではバックオフィスを支援するSaaSプロダクトを主に提供しています。クラウド会計、クラウド経費・請求書などに加え、人事管理、勤怠、給与といった人事系ソリューションも展開中です。

サービスの具体例としては、個人向けの「マネーフォワード ME」、個人事業主から中小企業・中堅企業にまで使っていただける「マネーフォワード クラウド」などがあります。

グループ全体では、2025年6月時点で60以上のクラウドサービスがあり、バックオフィス向けSaaSは、法人様、個人事業主様合わせて40万以上の事業者様に導入いただいています。

ーーCDAOとしてご活躍されている、野村様のご経歴を教えてください。

マネーフォワードには2023年の12月に入社し、現在はCDAOとして、当社グループ全体におけるデータとAIの利活用の責任者をしています。それまでは事業会社やコンサルティング会社に勤め、データ周りの業務に従事していました。

ビッグデータ基盤の利活用推進を担当するデパートメントマネージャー、企業全体のデータ利活用戦略立案の推進といった形で、データに向き合い続けてきたと言えるかもしれません。

DXからAXへ|国内No.1のバックオフィスAIカンパニーへの挑戦

ーー2025年4月に発表された「Money Forward AI Vision 2025」では、AIが自律的に動くことを意味する「AX」という言葉が含まれていました。あらためて、どのような背景や課題意識のもとで策定されたのでしょうか?

以前から、バックオフィス業務のAIによる「自律化」を目指して取り組んできたという経緯があります。

「自動化」は人間がやるべき仕事の一部をコンピューターなどが代替したり、一部を省力化したりすることです。一方、「自律化」は業務そのものをアルゴリズムやAIが代替してくれる世界観を指します。人間の仕事を引き受け、代わりに処理してくれる。その領域の実現を1つの目標にしていたんです。

以前、マイクロソフトのCEOを務めるサティア・ナデラさんが、「SaaS is Dead」という言葉を発したことが話題になりました。ただ、これは「SaaSが終わる」というわけではなく、「SaaSは進化する」ことを意味しています。我々としても、ついにその時代が来たという一つの確証めいたものがありました。

AIが代わりにバックオフィス業務を代替してくれて、人間はさらに重要な業務にフォーカスする。そして、従来はリソース不足などにより着手できなかった新たな事業展開にも取り組めるようになる。この世界観を目指すことを、改めて発表させていただいたという経緯です。

ーー実際にAXへの本格注力は、いつ頃から構想されていたのでしょうか?経営としての意思決定を後押しするきっかけ、出来事があればお聞かせください。

生成AIに加えて、2023年あたりからLLM(大規模言語モデル)が注目されるようになりました。その段階から、自律化できる時代が来るのではないかと考えていましたね。

経営としての意思決定を後押ししたきっかけは、一つは先ほど申し上げたサティア・ナデラさんのポッドキャストがあります。世の中のトレンドが年末年始にかけて、大きく変わったというムーブメントを感じました。

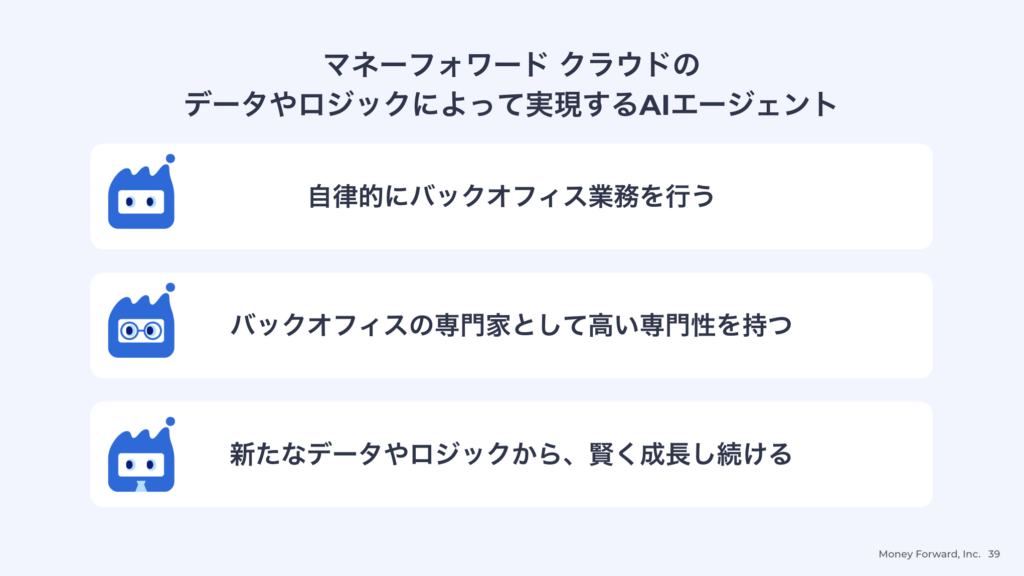

もう一つのきっかけは、社内で進めてきたAI技術のプロダクト化に関する取り組みです。これまで構築してきたエージェント群のプロトタイプデモを実際に見たときに、大きな手応えを感じました。

ーークラウド化(DX)推進で培った業務設計・導入支援ノウハウは、AXの取り組みに活かされていますか?

弊社は「Money Forward AI Vision 2025」の中で、「SaaS is “NOT” dead.」という言葉を使用しました。これはSaaSのビジネス自体がなくなる意味ではなく、ユーザーの体験が変わることを意味しています。ウェブアプリケーションを開いてボタンを押して入力するという体験は、今後大きく変わるだろうと。

しかし、その裏側にあるロジックやデータは変わらないどころか、むしろより重要になってくると考えています。

たとえば、勤怠の打刻入力によって給与額や残業代の計算がされ、会計処理をした後に資金繰り表や決算書に反映される。こういった裏側の業務ロジックは、AIが発達してもまったく変わっていないのです。

このロジックは非常に重要で、我々はこの十数年にわたって、いわゆる会計と人事のバックオフィスロジックを実装してきています。仮に他社に優れたAIエンジニアがいても、私たちが積み重ねてきたロジックと同じものを1日で作ることはできません。

これまでの積み重ねから、我々のAIエージェントは自己学習できるデータを大量に持っていることも、バックオフィスAIを作るにあたっての大きな強みになると思います。

AIの活用は最優先ではない。あくまで「ユーザーフォーカス」が大切になる

ーーAIを導入し、推進するうえでの技術的・組織的なハードルについて、課題と感じる部分はありますか?

AIを前提としたユーザー体験(UI・UX)は何が一番いいのか、定義するのが非常に難しいと感じています。

AIエージェントがある前提でのUI・UXは何なのかという部分でいくと、おそらくChatGPT以上のインターフェースを体験している人が、非常に少ないと思うんです。我々としても、その部分のUXを研究しなければいけません。

「こんな賢いエージェントがいるんだから、もっと直感的でもっとスムーズにオペレーションできるUIがあるんじゃないか」といった議論を社内でしていますが、定義付けは非常に難しいテーマだと考えています。

ーー課題もある中ですが、AIエージェントは2025年中に順次提供予定と伺っています。リリースの優先順位などは設定されていますか?

具体的にどのエージェントから提供するかについては、経費、会計、HR(人事労務)、そして会計事務所様向けといった4つのエージェントを最優先に構築を進めています。

どのような業務からエージェントに任せるかは、「社内の中で大量に処理がある」、かつ「必ずしも人間がやる必要のない」、そして「できれば人間がやりたくない」といった点が重要であると定義づけました。

これらの要件を満たす、優先度の高いものからAIを実装している形ですね。

ーー最後に、AI関連部署を統括する責任者に対して、データ統合・AI倫理・組織横断の意思決定プロセスといった観点から、「まず押さえるべきポイント」についてアドバイスをいただけますと幸いです。

ユーザーにとって本当にこれが便利なのか、本当に付加価値を提供できるものなのかという「ユーザーフォーカス」の視点は、重要になると思います。

社内でいろいろと議論をする中で、どうしてもAIありき、AIで何をしようといった議論が始まることがあります。しかし、ユーザーにとって便利なものを開発するのが目的であって、AIを使うことが目的ではないんです。その優先順位は見誤ってはいけない点ですね。

もう一つはビジネスインパクト、いわゆるAIの導入による影響も考える必要があります。

仮に企業がAIを導入しようとなった際、ターゲットとしている市場のポテンシャルがどのぐらい大きくなるのか、市場の大きさがどう変わるかなどは、事前に検討することが大切です。

たとえば、AIを活用したツールを開発し、市場に展開したとします。そのツールが数多くの業務をこなしてくれれば、お客様に単にツールを売るだけでなく、労働力(デジタルワーカー)を提供しているとも言えますよね。

AIにはさまざまな可能性があるからこそ、どういった影響を社会に与えられるのかまで想像できると、AIの効果を最大限に発揮できると考えています。

ーーAXという新たな変革を掲げるマネーフォワードの取り組みは、単なる業務の自動化ではなく、業務そのものをAIが自律的に担うという、より本質的な進化を見据えたものです。

同社の事例は、AI導入における今後の業務変革を考えるうえでの貴重なヒントとなるでしょう。

AIの活用は多くの企業にとって重要なテーマとなっています。SHIFT AIは、法人向けAI活用支援サービス『SHIFT AI for Biz』を展開しています。AI導入や活用に関心のある方はぜひご活用ください。

\ 組織に定着する生成AI導入の進め方を資料で見る /

🔍 他社の生成AI活用事例も探してみませんか?

AI経営総合研究所の「活用事例データベース」では、

業種・従業員規模・使用ツールから、自社に近い企業の取り組みを検索できます。