生成AIを導入しても、利用が一部の社員に限られ、組織全体の生産性向上に結びつかない──多くの企業が直面するこの課題に、株式会社Hajimariは正面から取り組んでいます。

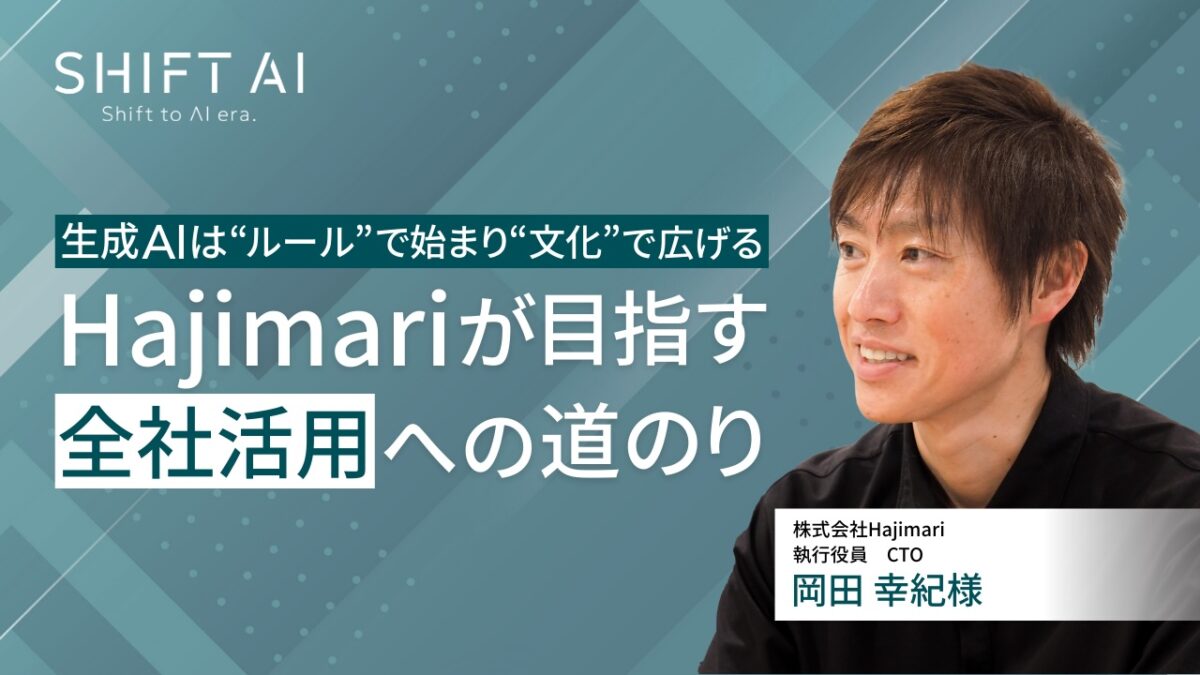

Hajimariは「ITプロパートナーズ」や「フリーランスジョブ」など、主にフリーランスや業務委託の方と企業をマッチングさせるさまざまなサービスを提供しています。また、同社では「自立した人材を増やし、人生の幸福度を高める」というビジョンを掲げ、社員自身もチームや事業部、会社、そして社会にとって必要なことを自分の意思で判断する自立した人材であることを目指しています。

2025年2月には、「働きがいのある会社ランキング」中規模部門にて24位を獲得しました。

そんな同社では、生成AIの社内活用において特定のツールやマニュアル整備だけに依存せず、「ルール化」と「文化醸成」を両輪に据えて活用を社内に広げてきました。勉強会や説明動画といったインプット機会の提供に加え、利用格差を防ぐための社内ルールを設定し、全社員が自然に生成AIを使う環境を整えています。

この取り組みを牽引するのは、執行役員 CTOの岡田幸紀さん。Google出身の岡田さんは、Geminiをはじめとする複数の生成AIツールを業務に導入し、開発チームから主力事業であるフリーランス事業まで、全社的な活用を進めてきました。

本記事では、Hajimariの生成AI活用がどのように社内に浸透していったのか。その背景、成果を広げる仕組み、定着を支える文化や制度、そして今後の展望について岡田さんに伺いました。

※株式会社SHIFT AIでは法人企業様向けに生成AIの利活用を推進する支援事業を行っていますが、本稿で紹介する企業様は弊社の支援先企業様ではなく、「AI経営総合研究所」独自で取材を実施した企業様です。

「実務ノウハウ3選」を公開

- 【戦略】AI活用を社内で進める戦略設計

- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン

- 【現場】属人化させないプロンプト設計方法

なぜ“ルール”による強制が、生成AI定着に効果的だったのか

Hajimariで本格的に生成AIの活用が始まったのは2024年春から夏頃。まずは開発チームでの導入が進み、その後フリーランス事業にも展開されていきました。

同社の主力事業であるフリーランス事業では、「集客→面談→マッチング」という一連のプロセスの各所で生成AIが利用されています。たとえば、面談記録の文字起こしやジョブシートへの自動転記、面談内容に基づくフィードバック作成などです。

「まず、すべての業務プロセスで、可能な限りAIを使おうとしています。順番に導入しているだけで、導入の速さでいえば開発チームが一番。その後、事業のコアであるフリーランス関連事業にも広げていきました」(岡田さん)

こうした取り組みにより、定性的にはすでに効果が現れ始めています。業務時間の短縮やプロセス改善の兆しが見え、現在は定量的な効果測定を開始した段階です。

「今までは社内で浸透させることに注力してきましたが、ようやくKPIを見始めているところです。一定の手応えを感じていますが、全社導入の投資判断をするにはしっかりROIを見ていく必要があります」(岡田さん)

成果をさらに他部署に広げるために、意図的な仕掛けも取り入れています。システムや新しい活用方法を説明する動画を作成したり、社内勉強会を開催したりといった取り組みを継続。ただし、それだけでは興味のある社員にしか届かないため、ルール化による、ある意味で強制的な普及活動に取り組むのが同社の最大の特長です。

「勉強会や動画で興味を持ってもらえる人は使ってくれますが、そうでない人はいつまでも使わない。格差ができるのを防ぐために、全社として参加必須の勉強会を実施するなどの社内活用ルールを作って普及率を上げています。

同時に、生成AIの利便性は、知られていないことで活用されていないだけ、というケースは少なくありません。知ったら『もっと早く使えばよかった』となるので、説明やインプットの機会を半ばショック療法的に増やしました」(岡田さん)

さらに岡田さんは、成果や事例の見せ方にも工夫の余地があると感じています。

「使い方の共有だけでなく、リターンの可視化が重要です。ダッシュボードで生成AIを活用したことによるKPIのビフォーアフターを見える化し、実利を実感できる仕組みを作れば、使う人はもっと増えるはず、と考えています」(岡田さん)

“成功事例の共有”を仕組みにして、全社展開につなげる

岡田さんは、生成AIの社内定着を進めるうえで、全員に同じスタートラインを用意することを重視していると述べます。

「汎用チャットツールは全員が使えるようにしました。Google Workspaceの一環としてGeminiアプリを導入し、全社で利用できるようにしています。開発ツールや特殊な用途のものは、希望者が申請して承認を得る形にしています」(岡田さん)

浸透を加速させるためには、ツールを渡すだけでなく業務に組み込む工夫も必要です。活用事例を知る社内ルールだけでなく、活用事例のテンプレート化、具体例の共有などを行い、日常業務の中に自然と生成AIが入り込む仕組みを作っています。

このような社内での活用事例の創出・拡散に強く貢献しているのは、ITリテラシーが高く、自ら積極的にツールを試す“エバンジェリスト”の存在です。各部署でエバンジェリストとなる人がいて、特に営業(エージェント)職のような人員の多い部署では、ITに強く、進んでツールを試す社員が周囲をリードしたといいます。

「ITに強く、飲み込みの早い人はどのチームにもいます。そういう人が自ら使いこなしていて、僕より詳しい場合もあります。部署やチームにいるエバンジェリストのような方にリードしてもらい、勉強会でノウハウを会社全体に共有しています」(岡田さん)

ただし、エバンジェリストの存在だけでは普及に限界があります。周囲から「好きでやっている人」という認識を持たれがちで、活用が一部にとどまってしまう恐れがあるため、Hajimariでは組織としてのルールや可視化の仕組みと併せて進めています。

「変化を歓迎する文化」が、生成AI活用の素地をつくる

生成AIのような“新しい技術”には、積極的に活用を進める人がいる一方で、なかなか活用への一歩を踏み出せない人も少なくありません。企業内での生成AIの利活用が思ったように進まない要因として「導入したのに従業員があまり使ってくれていない」が頻繁に要因として挙がります。

Hajimariの生成AI活用がスムーズに進む背景には、もともとの組織文化も強く影響している可能性がある、と岡田さんは話します。

2025年「働きがいのある会社ランキング」中堅企業部門で24位を獲得した同社は、「昇進の納得感」「仕事が楽しい」「経営層への信頼」といった項目で高い評価を受けています。

「Hajimariでは会社を“ジブンゴト”化し、目的やビジョンを持って前向きに取り組む人を採用しています。そのため、新しいテクノロジーにも自然と挑戦できるカルチャーがもともとあったと思います」(岡田さん)

また、社員は変化を恐れず、全体最適を志向する姿勢を持っています。岡田さんが同社にジョインした際には、30名ほどのメンバーと1on1で面談を実施。若いメンバーからは「社会や地元の課題を解決したい」といった高い視座の発言が多く、シニア層からは「会社全体のためならポジションが変わっても構わない」という声が聞かれました。

「変化を恐れず、自分よりも会社全体や社会の利益を優先する人が多い。それが生成AIのような新しい取り組みとの相性を良くしていると思います」(岡田さん)

こうした文化は、現場から自然発生的にイノベーションが生まれる土壌となり、GPTなどの新しい技術も“指示”ではなく“共感”によって広がっていきます。結果として、ツール導入が「やらされ感」ではなく、自らの業務改善や成長の機会として受け止められています。

生成AI活用の知見を、どのように事業や組織価値に変えていくか

現在Hajimariでは、生成AI活用の知見をまずは社内に蓄積し、業務改善や生産性向上に直結させることを目指しています。

知見の共有は、勉強会や説明動画の制作といった社内向け施策が中心です。これにより、個々の成功事例や最適化されたワークフローが組織全体に展開され、再現性のある活用パターンとして定着します。

「まずは自社で徹底的に使い倒すこと。生成AIの活用方法は、全職種で身につけるべきだと思っています。汎用系ツールの操作やNotebookLMなどは、誰でも使いこなせるようになるべきです」(岡田さん)

将来的には、こうして培ったノウハウを自社の人材支援やリスキリング事業に活かす構想もあります。

「いずれは企業側のお客様への外販や付加価値として活用できるようにしたいです。まずは社内で成功体験をつくり、それをサービスやソリューションに落とし込む形です」(岡田さん)

一方で、生成AIの社内浸透について振り返ると「改善したほうがよかった」と感じる点もあったそうです。それは社内への伝え方。これまで口頭や簡単な勉強会で済ませていた部分を、最近は動画やビジュアルで補強するようになったといいます。

「以前はある程度みんな理解している前提で、口頭や勉強会でさらっと伝えていました。でも、動画をつくってみんなで視聴する形にしたほうが浸透度は高かったですね」(岡田さん)

いまも各部署で仮説検証が続いており、“どの業務で効果が出やすいか”を見極めながら改善を続けています。冒頭で紹介したとおり、同社ではいずれは、すべての業務プロセスでAIを可能な限り使いたいと考えています。そこに向けて、Hajimariでは「この業務は間違いなく生成AIを使えば成果が上がる」と仮説を立て、クイックにPDCAサイクルを回転させている真っ最中です。

株式会社Hajimari

執行役員 CTO

2000年より複数のテック企業において、北米、インド、ドイツとのソフトウェア共同開発をリードした後に、 2014年に単身フィンランドに渡り開発拠点を新規設立、誰も辞めない離職率ゼロの海外チームを7年間運営し、日本や各国のメディアで取り上げられた。

2022年に日本へ帰国、Googleへジョインし日本企業のDX支援に携わる。

パラレルキャリアとして複数のスタートアップのCTOをつとめる中で、Hajimariの代表木村と出会い、「自立した人材を増やし、人生の幸福度を高める」というビジョンに深く共感し参画。

Hajimariから学ぶ「真似するべき」5ポイント

Hajimariの生成AI活用は、特別な技術力や大規模投資に依存しているわけではありません。むしろ、多くの企業が比較的すぐに取り入れられる実践が多く、再現性の高い取り組みといえます。

- 利用格差を防ぐための「ルール化」

勉強会や動画の共有だけでは生まれてしまう社員間の利用格差を防ぐため、「社内活用ルール」を明確に設定。ある意味で強制的にでも利用および事例をインプットする機会を作り、組織全体の活用レベルの底上げを図っています。 - 成果の“可視化”と“共有”を徹底

AI活用がもたらした成果は数値や具体的なエピソードとして記録し、DBや社内説明動画、勉強会を通じて共有。リターンが明確になることで、活用意欲が高まりやすくなります。 - 現場エバンジェリストの活用

Hajimariでは、ITリテラシーが高く、自ら積極的にツールを試す社員が、各部署で自然とリーダー的な役割を担っています。会社としてこうしたキーパーソンを公式に巻き込み、勉強会でナレッジを共有してもらうことで、現場からの浸透を加速させています。 - ビジュアル・動画でのナレッジ展開

勉強会や口頭での説明に加え、動画や図解を使った情報発信に切り替えることで、理解度と定着度が向上。社内のAI理解レベルに差がある場合でも効果的です。 - まずは社内で徹底的に使い倒す

外販や顧客提案よりも前に、社内で成功事例をつくることを優先。実際の業務フローに最適化された活用パターンを確立し、再現可能なモデルとして蓄積しています。

これらは、大規模な予算や高度なシステム開発を必要とせず、多くの企業がすぐに応用できる取り組みです。特に、「シンプルなルール化」と「成果の可視化」は、組織規模や業種を問わず効果を発揮します。

Hajimariの事例が示すのは、生成AIの定着はツールを導入して終わりではなく、「ルール」と「文化」という両輪を回し続ける組織的な営みである、という事実です。

一部の先進的な社員だけでなく、組織全体でその恩恵を享受するためには、こうした戦略的なアプローチが不可欠です。

しかし、自社でこれを実践しようとした時、「うちの会社に合ったルールとは?」「成果を可視化するダッシュボードはどう作る?」「そもそも推進役になる社員がいない」といった、より具体的な壁に直面するのではないでしょうか。

私たちSHIFT AIは、まさにこうした「導入後、定着しない」という課題解決を得意としています。

貴社の文化や業務に合わせたルール設計のコンサルティングから、社員のスキルを引き上げる伴走型の研修、成果を可視化する仕組みづくりまで、AI定着に必要なあらゆるプロセスを一気通貫でサポートすることが可能です。

「生成AIが一部の人しか使っていない」「思うように成果が出ない」──もし、そんなお悩みをお持ちでしたら、ぜひ一度、私たちの支援内容をご覧ください。

法人向け支援サービス

「生成AIを導入したけど、現場が活用できていない」「ルールや教育体制が整っていない」

SHIFT AIでは、そんな課題に応える支援サービス「SHIFT AI for Biz」を展開しています。

AI顧問

活用に向けて、業務棚卸しやPoC設計などを柔軟に支援。社内にノウハウがない場合でも安心して進められます。

- AI導入戦略の伴走

- 業務棚卸し&ユースケースの整理

- ツール選定と使い方支援

AI経営研究会

経営層・リーダー層が集うワークショップ型コミュニティ。AI経営の実践知を共有し、他社事例を学べます。

- テーマ別セミナー

- トップリーダー交流

- 経営層向け壁打ち支援

AI活用推進

現場で活かせる生成AI人材の育成に特化した研修パッケージ。eラーニングとワークショップで定着を支援します。

- 業務直結型ワーク

- eラーニング+集合研修

- カスタマイズ対応

🔍 他社の生成AI活用事例も探してみませんか?

AI経営総合研究所の「活用事例データベース」では、

業種・従業員規模・使用ツールから、自社に近い企業の取り組みを検索できます。