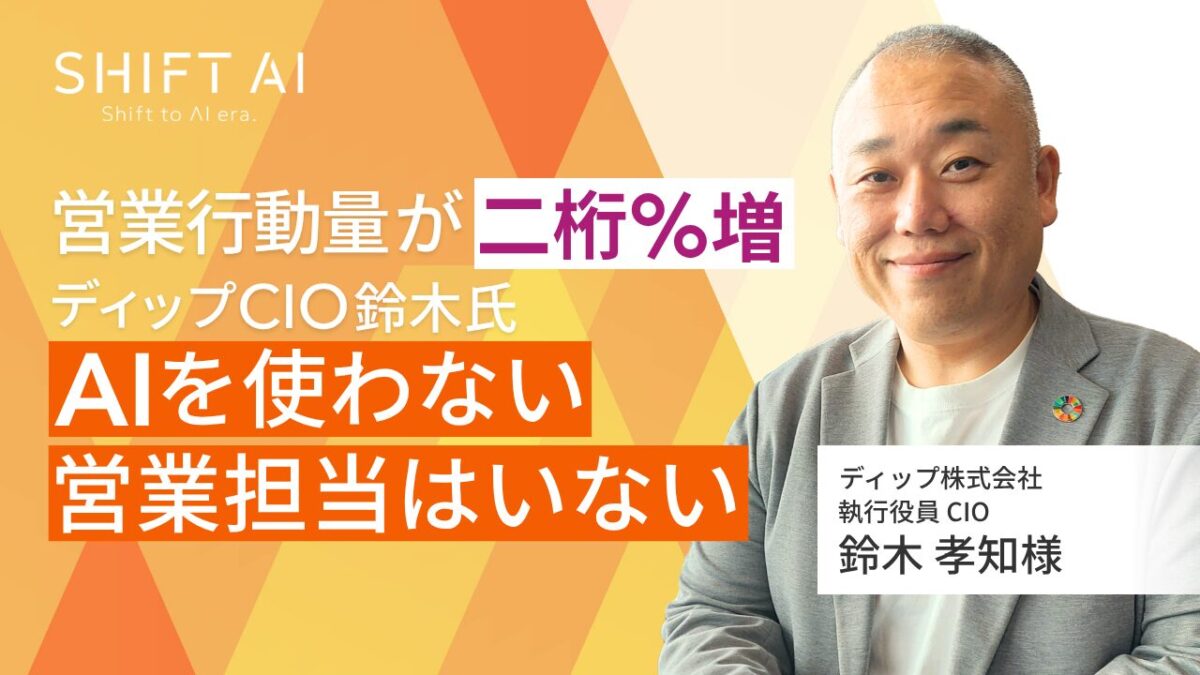

営業の現場において、AIは人間の味方になり得るのでしょうか。「バイトル」や「はたらこねっと」など人材サービスを中心に展開するディップ株式会社は、生成AIを既存の業務フローやコミュニケーション環境に埋め込む形で活用を進めています。

求人原稿の初稿作成や社内業務における疑問解消、承認プロセスの標準化に生成AIを活用することで、営業社員が本来の提案や顧客対応に時間を充てられるようになりつつあります。

本記事では、CIOの鈴木氏へのインタビューを通じて、営業現場に根づいた取り組みと今後の展望を紹介します。

ディップ株式会社

執行役員 CIO

NTT、日経BP、リクルートなど9社を渡り歩き、一貫して『立て直し』の業務に携わる。CMO、CIO、CPO、CTO、CISOなど、Webビジネスにかかわる仕事であればなんでもやる。歳とともに「働くことの面白さをみんなに伝えたい!」という気持ちが強くなり、「誰もが働く喜びと幸せを感じられる社会の実現を目指し」ているディップに根を下ろす。2023年から現職。

※株式会社SHIFT AIでは法人企業様向けに生成AIの利活用を推進する支援事業を行っていますが、本稿で紹介する企業様は弊社の支援先企業様ではなく、「AI経営総合研究所」独自で取材を実施した企業様です。

「実務ノウハウ3選」を公開

- 【戦略】AI活用を社内で進める戦略設計

- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン

- 【現場】属人化させないプロンプト設計方法

AIを特別意識せずとも活用できる環境を整える

ディップがAI活用を検討し始めたのは2022年頃にさかのぼります。まだ世間でChatGPTの名前が知られる前から、同社では「全社的にAIを使って業務を効率化する」という方針が打ち出され、その一環として営業部門においてもAIの利活用が進められました。

最初はブラウザ版のChatGPTを導入しましたが、日常業務の中で活用するには多くの課題がありました。業務システムで作業を進めながら別ウィンドウでAIに質問し、得られた回答を再び業務システムに反映する。この往復は手間がかかり、現場に浸透するには不向きだったのです。さらに、外部サービスをそのまま使うことへのセキュリティ上の懸念もありました。

そこでディップはMicrosoft Azureを通じてAIを安全に利用できる環境を整備し、既存システムやSlackと連携させました。同社ではSlackを社内コミュニケーションの基盤としており、日々のやり取りの95%以上がSlack上で完結します。Slackから直接AIを呼び出せるようにしたことで「上司や同僚に聞く」感覚で自然に利用できる環境が整ったのです。

「うちの営業担当でAIを使わない人はいません。というのも、既存のシステムやSlackに組み込まれているので、特別意識しなくても自然と使っているのです」(鈴木氏)

半ば義務的にAIを使い始めた社員であっても、一度便利さを実感すると積極的に使い続けるようになり、今では活用が当たり前になりました。

達成すべきは工数削減ではなく「行動量の増加」

「人に何かをお願いするって、意外と時間がかかる作業じゃないですか。AIを使えば自動で求人原稿を生成できるので、作業時間が3分の1から3分の2くらいになりました」。現場での実感を鈴木氏はこう明かします。

しかし、ディップがAI活用において重視したのは「工数削減」ではありません。

営業部門がKPIに掲げているのは、コール数や提案数、商談数といった行動量です。AI導入後は、行動量の指標が二桁%規模で増加※しました。AIを活用することで、営業担当がアシスタントへ業務を依頼する手間が減少し、本来やるべき顧客対応や提案活動により多くの時間を充てられるようになったのです。

現場からも「AIが作った提案原稿のおかげで受注につながった」「AIに修正を依頼した求人で応募が集まった」といった好意的な声が寄せられ、AIが日常業務の中で確かな成果を生み出していることが証明されています。

※人材紹介領域における2025年8月の行動量の数値

「AIはお掃除ロボットと同じ」。使うためには環境整備が必須

AI導入がもたらした効果の一つに、業務の属人化解消があります。鈴木氏はAIをお掃除ロボットに例え、「お掃除ロボットに自動で掃除をしてもらうためには人間が床を片付けなければならないのと同様に、AIを有効に働かせるには人間が業務を整理して標準化する必要がある」と説明します。

この取り組みの過程で、それまで個人が頭の中だけで判断していた基準が明文化され、組織全体で共有できるようになりました。例えば承認業務では、これまでは上司によって判断基準や承認の可否が変わることがありましたが、現在はAIに承認プロセスを任せる取り組みがスタートしており、画一的な基準で判断をする仕組みが整いつつあります。

また、AIを活用する過程で全社的な教育活動も展開されました。2023年にはAIアンバサダー制度を設け、250人ほどの社員が立候補しました。さらに横断組織「dip AI Force」を立ち上げ、勉強会やプロンプト大会を開催。優れたプロンプトを共有し合う文化を育てることで、社員一人ひとりのリテラシー差を埋めていきました。AIは単に業務を効率化するだけでなく、組織文化や働き方そのものに変化をもたらしているのです。

“AI課長”が社員の成長を加速させる

ディップが次に目指すのは、営業プロセス全体にAIを組み込むことです。顧客に電話をかける前には、AIがその顧客に最適なトークスクリプトを提案する。ヒアリングの際にはAIが質問項目を提示し、ヒアリング後に抜け漏れがあれば指摘する。得られた情報をもとに提案資料をAIが作成し、営業担当者はその内容をベースに顧客に提案する。そして、これまで管理職が行っていた承認作業もAIが担い、浮いた時間は部下の指導や組織の戦略策定に集中する。こうした流れを整えることで、営業はより顧客と向き合う時間を増やせるようになります。

鈴木氏は「営業一人ひとりにAIアシスタントとAI課長がつく体制を目指している」と話します。特に若手社員が多い組織にとって、AIが寄り添う存在となることは成長スピードを加速させる鍵となります。「来年度には一部のプロセスでAI課長が稼働する状態を実現したい」という鈴木氏の言葉からは、現実的なロードマップを持って取り組んでいることが伺えます。

営業という仕事は人間同士の信頼関係に基づく側面が強いため、すべてをAIに任せることはできません。しかし、顧客理解や資料作成、業務の標準化といった領域では確実に営業を支える存在になりつつあります。ディップの取り組みは、AIを「営業の手数を増やす存在」として根づかせる可能性を示しています。

今後、営業一人ひとりにAIアシスタントとAI課長が寄り添う未来が実現すれば、従来の営業のスタイルは大きく変わるでしょう。AIが営業の味方としてともに働く存在になる、その変化はすでに始まっています。

ディップから学ぶ「営業現場にAIを根づかせる5ポイント」

ディップの生成AI活用は、最先端の研究開発や特別なシステム投資に依存するのではなく、既存業務や社内文化に組み込む工夫によって実現されています。その再現性の高い実践を、5つの視点から整理しました。

- 既存業務への埋め込み

ブラウザ版のChatGPTではなく、求人原稿システムやSlackなど日常業務に直結するツールと連携させたことで、特別な意識を持たなくても自然に使える環境をつくりました。 - 「工数削減」ではなく「行動量の増加」を重視

営業一人あたりの提案数や行動量を増やすことをKPIに設定し、売上拡大につなげています。 - “お掃除ロボット”発想による属人化の解消

AIを活かすために業務をマニュアル化・標準化。承認プロセスなど判断が人によってぶれる業務をAIに移行し、組織全体の整備を同時に進めています。 - 草の根的な教育と文化づくり

AIアンバサダー制度や横断組織「dip AI Force」によるプロンプト大会などを通じて、社員同士が学び合う環境を醸成。社員のリテラシー差を埋める取り組みが定着を後押ししました。 - 未来を見据えた「AI課長」構想

営業一人ひとりにAIアシスタントとAI課長を配置するイメージを描き、既存業務の支援から将来的なマネジメント補完までを視野に入れた展開を進めています。

ディップの取り組みには、多くの企業がすぐに真似できる工夫があります。たとえば「営業KPIを行動量に置き直す姿勢」や「アンバサダー制度・勉強会による草の根浸透」は、多くの企業にとって参考になるはずです。

ただし、ディップのようにAIを「現場で当たり前に使える存在」にするには、導入しただけでは不十分です。既存システムや社内文化に溶け込ませ、社員が抵抗なく使える仕組みを整えることで、ようやく成果につながります。

だからこそ、これからAI活用を本格的に進めたい企業が直面するのは、

「どの業務から取り入れれば効果が出やすいのか」

「現場の社員にどうやって自然に浸透させるのか」

「経営層に納得してもらえる成果をどう示すか」

といった壁です。現場と経営の両方を動かすのは簡単ではありません。

SHIFT AIは、こうした課題に伴走しながら解決してきました。文化や業務に合わせた導入プランの設計、社員が自ら使いたくなる仕組みづくり、成果を見える化するためのサポートまで、一気通貫で支援します。

「AIを取り入れたものの、思ったほど活用が進まない」と感じている方は、ぜひ私たちの支援内容をご覧ください。

法人向け支援サービス

「生成AIを導入したけど、現場が活用できていない」「ルールや教育体制が整っていない」

SHIFT AIでは、そんな課題に応える支援サービス「SHIFT AI for Biz」を展開しています。

AI顧問

活用に向けて、業務棚卸しやPoC設計などを柔軟に支援。社内にノウハウがない場合でも安心して進められます。

- AI導入戦略の伴走

- 業務棚卸し&ユースケースの整理

- ツール選定と使い方支援

AI経営研究会

経営層・リーダー層が集うワークショップ型コミュニティ。AI経営の実践知を共有し、他社事例を学べます。

- テーマ別セミナー

- トップリーダー交流

- 経営層向け壁打ち支援

AI活用推進

現場で活かせる生成AI人材の育成に特化した研修パッケージ。eラーニングとワークショップで定着を支援します。

- 業務直結型ワーク

- eラーニング+集合研修

- カスタマイズ対応

🔍 他社の生成AI活用事例も探してみませんか?

AI経営総合研究所の「活用事例データベース」では、

業種・従業員規模・使用ツールから、自社に近い企業の取り組みを検索できます。