人材不足が深刻化する中、中小企業が生き残るための切り札として生成AIに注目が集まっています。

しかし「何から始めればいいのか分からない」「従業員が使いこなせるか不安」といった声も多く聞かれます。

中小企業特有の予算制約や人材不足を考慮すると、大企業と同じような導入方法では失敗してしまう可能性があります。

本記事では、中小企業が生成AIを確実に成功させるための段階的ロードマップを詳しく解説します。無料ツールから始める方法、社内浸透のコツ、注意すべきリスクまで実践的なノウハウをお伝えします。

「必須ノウハウ3選」を無料公開

- 【戦略】AI活用を成功へ導く戦略的アプローチ

- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン

- 【現場】正しいプロンプトの考え方

なぜ今、中小企業に生成AIの活用が求められるのか?

「AIは一部のIT企業や大企業だけのもので、うちのような中小企業にはまだ関係ない」

もし、そうお考えでしたら、非常にもったいない状況かもしれません。現代の日本が抱える構造的な課題は、むしろ体力や人材が限られる中小企業にこそ、生成AIの活用を強く後押ししています。

この章では、多くの中小企業が直面している「人手不足」と「生産性」という深刻な経営課題を改めて確認し、なぜ生成AIがその閉塞感を打ち破る「救世主」となり得るのか、その理由を明らかにしていきます。

中小企業が抱える「人手不足」と「生産性」という深刻な課題

多くの中小企業が、経営の根幹を揺るがす深刻な課題に直面しています。それは、日本の構造的な問題でもある「人手不足」と、それに起因する「生産性の低迷」です。

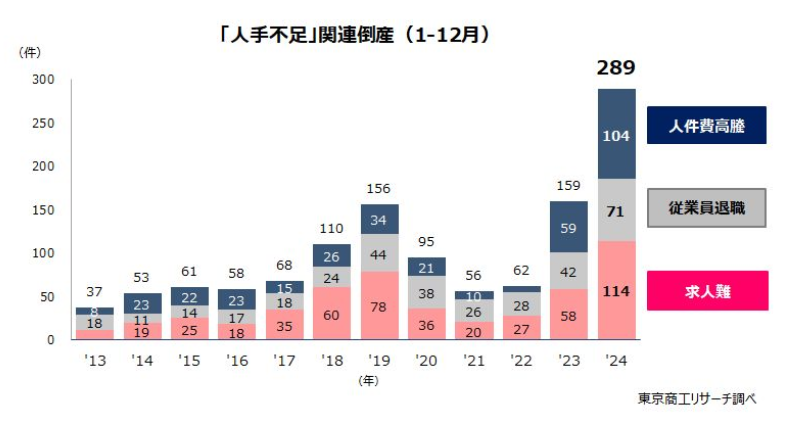

ご存知の通り、少子高齢化による労働力人口の減少は、今後さらに加速していきます。採用力や待遇面で大企業との競争が厳しい中小企業にとって、人材の確保は極めて困難な経営課題と言えるでしょう。実際に東京商工リサーチの調査では、人手不足を理由とした倒産が急増しているというデータも報告されています。

出典:株式会社東京商工リサーチ「2024年の「人手不足」関連倒産」

その結果、現場では従業員一人ひとりの業務負担が増加してしまいます。日々の業務に追われるあまり、新しい価値を生み出すための業務改善やスキルアップに時間を割けず、企業の成長に不可欠な生産性が伸び悩むという、負のスパイラルに陥っているのです。

【関連記事】

中小企業のAI活用が進まない本当の理由とは?技術以前の課題と乗り越え方を徹底解説

生成AIは、限られたリソースで戦う中小企業の救世主となり得るツール

深刻化する課題に対し、生成AIはまさに「救世主」となり得る強力なツールです。なぜなら、ヒト・モノ・カネといった経営資源が限られる中小企業でも、コストを抑えながら多様な業務を劇的に効率化できるポテンシャルを秘めているからです。

従来の大規模なシステム開発とは違い、ChatGPTに代表される多くの生成AIツールは、月額数千円、あるいは無料で利用を開始できます。特別なIT知識がなくても、メール作成や資料の要約、アイデア出しといった日常業務をAIに任せることで、従業員はより付加価値の高い、人間にしかできない創造的な仕事に集中できるようになります。

これは、少ない人数でも大きな成果を上げる「レバレッジ経営」の実現に他なりません。経済産業省も中小企業のDX推進の切り札としてAI活用を推奨しています。生成AIを導入することで、コストをかけずに業務のボトルネックを解消し、企業の競争力を飛躍的に高めることが可能になるのです。

【関連記事】

少人数組織の生成AI活用法|5つのメリットと失敗しない導入手順

そもそも生成AIとは?基本をわかりやすく解説

「生成AIという言葉はよく聞くけれど、結局のところ何がすごいの?」「これまでのAIと何が違うのだろう?」と疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。

なんとなく便利そう、というイメージはあっても、その正体を正確に理解している人はまだ少ないかもしれません。

この章では、そんな疑問を解消するために、生成AIの基本をわかりやすく解説します。従来からあるAIとの決定的な違いと、今すぐ使える代表的なツールを知ることで、AI活用の具体的なイメージを掴んでいきましょう。

生成AIと従来型AIの決定的な違い

生成AIと従来型のAI、その決定的な違いは、一言でいえば「新しい何かを創り出すか」、それとも「データから正解を見つけ出すか」という点にあります。両者の違いを以下の表にまとめました。

| 項目 | 生成AI | 従来型のAI |

|---|---|---|

| 役割 | 新しいコンテンツを創造・生成する | データから正解を識別・予測する |

| 得意なこと | ブログ記事執筆、アイデア出し、デザイン作成 | 製品の不良品検知、需要予測、スパム判定 |

| アウトプット | 文章、画像、プログラムコードなど多様な形式 | 数値、カテゴリ分けなど特定の形式 |

このように、従来型AIが決められたタスクの「正解」を出すのが得意なのに対し、生成AIは正解が一つではない、より創造的なタスクでその真価を発揮します。この根本的な違いを理解することが、自社の課題解決への第一歩です。

代表的な生成AIツールを紹介(ChatGPT, Gemini, Copilotなど)

現在、中小企業でも手軽に利用できる生成AIツールが数多く登場しています。中でもまず押さえておきたいのが、文章生成やアイデア出しが得意な「ChatGPT」「Gemini」、そして普段の業務で使うMicrosoft製品との連携が強力な「Copilot」の3つです。

これらのツールは、特定の業務に特化したものではなく、非常に汎用性が高いのが特徴です。まるで人とチャットするような感覚で直感的に操作できるため、専門的なITの知識は必要ありません。また、無料で利用できるプランや比較的安価な月額プランが用意されており、導入のハードルが非常に低い点も中小企業にとって大きな魅力でしょう。

それぞれに強みがあり、例えばChatGPTは創造的で自然な文章作成、GeminiはGoogle検索と連携した最新情報の収集、CopilotはWordやExcel上での作業アシストが得意です。各ツールの特徴を知ることで、自社の目的に最も合ったツールを選び、導入効果を最大化できます。

中小企業が生成AIで解決できる7つの課題

中小企業が抱える主要な課題の多くは、生成AIの活用により効果的に解決することができます。

限られたリソースの中で最大限の成果を上げる必要がある中小企業にとって、生成AIは単なるツールではなく、競争力強化のための戦略的手段です。

【無料資料】なぜ?AIが社内で使われない本当の理由ツールを導入しただけではAI活用は進みません。2,500社の支援で見えた、成功企業に共通する「3つの秘訣」をまとめた資料で、貴社の次の打ち手を見つけませんか?

▶︎ 詳しい内容を確認する!

課題1|人手不足による業務過多

多くの中小企業では、少ない人数で多岐にわたる業務をこなす必要があり、従業員一人当たりの負担が過重になっています。生成AIを活用することで、定型的な作業や時間のかかる文書作成業務を大幅に効率化できます。

文書作成業務においては、従来数時間かかっていた作業を数十分に短縮することが可能です。見積書の作成、営業資料の準備、議事録の作成などをAIがサポートすることで、従業員はより創造的で付加価値の高い業務に集中できるようになります。

また、データ入力や簡単な分析作業もAIが担うことで、人的ミスの削減と作業スピードの向上を同時に実現できます。

【関連記事】

中小企業の業務改善はAIで変わる|課題・成功事例・導入ステップを解説

課題2|優秀な人材の確保・定着の困難

中小企業にとって優秀な人材の獲得と定着は常に大きな課題です。生成AIの導入により、働きやすい環境の整備と業務負担の軽減を実現できます。

魅力的な求人票の作成から面接の準備まで、採用活動のあらゆる場面でAIを活用できます。応募者に響く表現の提案や、効果的な面接質問の作成など、採用の質を向上させることが可能です。

さらに、既存従業員の業務負担が軽減されることで離職率の改善につながり、「AI活用により働きやすさを追求する企業」としてのブランドイメージも構築できます。

【関連記事】

IT人材がいなくてもAI活用は可能?中小企業の成功事例と解決策を解説

課題3|営業・マーケティング力の不足

中小企業では専門的なマーケティング人材の確保が困難で、営業活動も属人的になりがちです。生成AIを活用することで、マーケティング施策の立案から営業資料の作成まで幅広くサポートできます。

顧客に響く提案書の作成やSNS投稿の自動化により、営業・マーケティング効果の大幅な向上が可能。顧客データの分析や市場トレンドの把握も効率化され、より精度の高い営業戦略を立案できるようになります。

また、個別の顧客に最適化されたコンテンツの作成も可能になり、営業成約率の向上が期待できます。

【関連記事】

中小企業の生成AI活用ガイド|段階的活用で業務効率化を実現

課題4|新規事業・商品開発のリソース不足

多くの中小企業では、日常業務に追われて新規事業や商品開発に十分なリソースを割けないのが現状です。生成AIを活用することで、アイデア創出から市場調査まで効率的に進められます。

市場ニーズの分析や競合調査、事業計画の骨子作成など、新規事業の初期段階で必要な作業を大幅に効率化できます。これにより、限られた時間の中でも質の高い事業検討が可能です。

また、プロトタイプの作成や顧客向けの説明資料の準備なども、AIのサポートにより迅速に対応できるようになります。

【関連記事】

中小企業の生成AI導入事例5選|失敗しない導入方法と社内展開の完全ガイド

課題5|24時間対応できない顧客サービス

中小企業では人員の制約により、顧客からの問い合わせに24時間対応することが困難です。チャットボットの導入により、基本的な問い合わせには自動で対応できるようになります。

よくある質問への回答を自動化することで、顧客満足度の向上と従業員の負担軽減を同時に実現可能。また、顧客からの問い合わせ内容を分析することで、サービス改善のヒントも得られます。

緊急性の高い問い合わせを自動的に識別し、適切な担当者に振り分ける機能も構築できるため、対応品質の向上も期待できます。

課題6|ベテラン社員の知識・ノウハウの属人化

中小企業では特定の従業員に業務が集中し、その人がいないと業務が回らない状況が発生しがちです。生成AIを活用することで、暗黙知の可視化と共有を促進できます。

業務マニュアルの自動生成や新人研修プログラムの作成により、属人化の解消を図ることができます。ベテラン社員の経験や知識をAIに学習させることで、組織全体のスキル底上げも可能に。

また、退職や異動による知識の流出を防ぎ、組織としての継続性と安定性を確保できます。

【関連記事】

中小企業の属人化をAIで解消するには?原因・対策・導入事例を解説

課題7|法令遵守・リスク管理体制の不備

中小企業では法務やcomplianceの専門人材が不足しており、法改正への対応が遅れがちです。生成AIを活用することで、基本的な法的チェックや規制対応の効率化が図れます。

契約書の基本的なチェックや法改正情報の整理など、専門知識を要する業務の一部をAIがサポートできます。ただし、最終的な判断は必ず専門家に委ねることが重要です。

また、リスク管理に関する社内ガイドラインの作成や、従業員向けの研修資料の準備なども効率化できるため、組織全体のコンプライアンス意識向上につながります。

【関連記事】

中小企業のITリテラシー課題は生成AI研修で解決!段階的アプローチで実現する5つのステップ

中小企業の生成AI導入・社内浸透ロードマップ

中小企業の生成AI導入は5つのステップで段階的に進めることで、失敗リスクを最小限に抑えながら確実な成果を得られます。

一気に大規模な導入を行うのではなく、組織の変化に合わせた着実なステップアップが重要です。

【無料資料】AI導入を成功に導く「5段階ロードマップ」AI導入、何から始めるべきかお悩みですか?2,500社の支援実績から導き出した、経営層の巻き込みから文化形成までを網羅した「5段階の成功ロードマップ」を今すぐご覧ください。

▶︎ 詳しい内容を確認する!

Step1|現状把握と推進体制を構築する

導入を成功させるためには、まず自社の現状を正確に把握し、適切な推進体制を構築することが不可欠です。業務プロセスの棚卸しを行い、どの業務にAIを活用できるかを検討します。

課題の優先順位付けを行い、最も効果が期待できる領域から着手することが成功の鍵となります。全ての業務を一度に変えようとするのではなく、影響度と実現可能性を考慮した戦略的な選択が重要です。

推進責任者の選定と部門横断チームの組成も同時に進めましょう。また、具体的な数値目標とKPIを設定し、外部専門家との連携体制も構築しておくと、後のステップがスムーズに進みます。

【関連記事】

中小企業の生成AI導入戦略|予算・人材制約を克服する実践ロードマップ

Step2|従業員の理解促進と小さなスタートを切る

組織全体の理解と協力を得るため、AI導入に対する不安の解消と意識統一を図ります。従業員が抱く「仕事を奪われる」という不安に対して、丁寧な説明と対話を重ねることが大切です。

ChatGPT無料版での基本操作習得から始めることで、誰でも気軽にAIに触れることができます。日常業務での試験的な活用を通じて、AIの便利さと可能性を実感してもらいましょう。

小さな成功体験を社内で共有し、従業員のモチベーション向上を図ることも重要です。成功事例の共有により、AI活用への前向きな姿勢を組織全体に浸透させることができます。

【関連記事】

企業向け生成AIツール15選【2025最新】選び方から導入まで解説

小規模企業でもできる生成AI導入|無理なく始めるステップとおすすめ活用法

Step3|効果的な業務プロセスを再設計する

現行の業務フローを見直し、AI化の優先度を判断して新しいプロセスを設計します。単純にAIツールを既存の業務に当てはめるのではなく、業務そのものの見直しも併せて実施することが重要です。

有料版ツールの選定と特定業務での本格運用により、より高度なAI活用が可能になります。この段階では投資対効果を慎重に検討し、最適なツールを選択することが求められます。

新しい業務フローの設計と最適化を行い、効果測定と初期改善を実施しましょう。うまくいかない部分は早期に修正し、より効率的な運用方法を模索することが大切です。

【関連記事】

中小企業の情報共有をAIで仕組み化|属人化の原因と解決法、おすすめツールを解説

Step4|全社展開と研修プログラムを実施する

これまでのステップで得られた知見をもとに、部門横断での導入拡大を進めます。役職別・スキル別の体系的な研修プログラムを設計し、組織全体のAIリテラシー向上を図ります。

ハンズオン形式での実践学習により、従業員が実際に業務でAIを活用できるレベルまでスキルアップできます。座学だけでなく、実際の業務を想定した演習を多く取り入れることが効果的です。

継続的スキルアップ体制の構築も欠かせません。AIツールは日々進化しているため、常に最新の情報をキャッチアップし、組織全体のスキルを維持・向上させる仕組みが必要です。

【関連記事】

中小企業のAI研修完全ガイド|費用削減から定着戦略まで徹底解説

中小企業でもできる研修の内製化|生成AIで教材・講師不足も解消

SHIFTAIでは、中小企業の規模・業種に応じたカスタマイズ研修プログラムを提供し、確実な社内浸透をサポートしています。

Step5|継続改善と発展的活用を推進する

定期的な効果検証と改善サイクルを確立し、AI活用レベルの段階的向上を図ります。新しいツールや技術の検討・導入も継続的に行い、常に最適な活用方法を追求します。

組織全体のDX推進基盤として発展させることで、AI活用が企業文化として定着します。単発的な取り組みで終わらせるのではなく、持続的な成長を支える仕組みとして育てていくことが重要です。

また、他社との連携や業界内での知見共有なども検討し、より高度なAI活用の可能性を探ることで、さらなる競争優位の確立を目指しましょう。

【関連記事】

中小企業こそ生成AIでDXを加速!もたらす効果や社内展開の方法とは?

生成AI導入に成功している中小企業の特徴

成功企業には共通パターンがあり、これを理解することで導入成功率を大幅に向上できます。

多くの企業が導入を検討する中で、実際に効果を上げている企業とそうでない企業には明確な違いが存在します。

経営者自らがAI活用を実践している企業

成功企業の経営者は、従業員に指示するだけでなく自分自身が率先してAIツールを使いこなしています。日常的にChatGPTで情報収集を行ったり、資料作成にAIを活用したりするなど、積極的に実践しています。

トップが率先してAIを使う姿勢は、組織全体の意識変革に最も効果的です。従業員は経営者の行動を見て本気度を判断するため、口先だけの推進では浸透しません。また、経営者自身がAIの可能性と限界を理解することで、現実的な導入計画を立てられます。

経営者の積極的な学習姿勢は従業員のモチベーション向上にも直結し、「新しいことに挑戦する企業」というブランドイメージの構築にもつながります。

【関連記事】

中小企業のAI活用 成功のコツとは?失敗を避ける5つの実践ポイント

小さく始めて段階的に拡大する企業

成功企業は一気に大規模導入するのではなく、特定の部門や業務から慎重にスタートしています。まず限定的な範囲でAIを活用し、効果を確認してから徐々に対象を広げるアプローチを取っています。

リスクを最小限に抑えながら着実に成果を積み重ねることが、長期的な成功につながります。小さな成功体験を重ねることで従業員の不安を解消し、自然な形で組織全体に浸透させることが可能です。

また、段階的なアプローチにより、各ステップで得られた知見を次の展開に活かせるため、より効率的で実用的な活用方法を発見できます。

従業員教育に投資を惜しまない企業

成功企業は、AIツールの導入費用だけでなく従業員のスキルアップにも積極的に投資しています。外部研修への参加や社内勉強会の開催など、継続的な学習環境を整備しています。

従業員のスキル向上なくして、AI導入の真の効果は期待できません。単にツールを提供するだけでは表面的な活用に留まってしまい、本来の生産性向上は実現できません。

また、社内にAI推進チームを組成し、各部門から選抜されたメンバーが専門知識を身につけることで、全社的な底上げを図る企業も増えています。

【関連記事】

教育体制が整わない中小企業へ|AIで“教える仕組み”を作る現実的な方法

明確な目的設定と効果測定を行う企業

成功企業は導入前に具体的な目標を設定し、定期的に効果を測定しています。作業時間の削減や品質向上など、測定可能な指標を設定することで進捗を可視化できます。

効果測定を怠ると、投資対効果が見えずに途中で挫折してしまうリスクが高まります。また、データに基づいた改善サイクルを回すことで、より効果的な活用方法の発見が可能です。

定期的な振り返りを実施し、うまくいかない部分は早期に軌道修正を行う柔軟性も成功の重要な要素です。

【関連記事】

属人化しない引き継ぎを実現|生成AIで業務ナレッジを効率移管する方法

中小企業の生成AI社内展開ガイド|全社員が使いこなすための導入ステップとは?

中小企業の生成AI導入で注意すべき6つのリスクと対策

生成AIの導入には大きなメリットがある一方で、適切な対策を講じなければ重大なリスクを招く可能性があります。

特に中小企業では専門的なリスク管理体制が不十分な場合が多いため、事前にリスクを理解し、具体的な対策を準備しておくことが不可欠です。

情報漏えい・セキュリティリスク

クラウド型のAIサービスを利用する際、入力した情報が外部に漏えいするリスクがあります。特に顧客情報や社内機密データを含む文書を処理する場合、深刻な問題に発展する可能性があります。

機密性の高い情報は絶対にAIサービスに入力せず、セキュアな運用ルールを策定することが重要です。社内で情報の機密レベルを明確に分類し、AIで処理可能な情報とそうでない情報を明確に区別しましょう。

推奨ツールとNGツールのリストを作成し、全従業員に周知徹底することも必要です。また、定期的なセキュリティ研修により、情報漏えいのリスクを組織全体で共有することが大切です。

【関連記事】

生成AI活用におけるセキュリティ対策の全体像|業務で使う前に知っておきたいリスクと整備ポイント

中小企業のための生成AI利用ルール整備ガイド|禁止情報・ツール制限・社内展開まで完全解説

ハルシネーション(誤情報生成)リスク

生成AIは時として事実と異なる情報や存在しないデータを、あたかも真実のように生成することがあります。この現象をハルシネーションと呼び、業務に重大な影響を与える可能性があります。

生成AIの情報は必ず人間が検証してから使用してください。特に数値データは複数の情報源で確認しましょう。

信頼性向上のため、AIに情報源の明示を求めたり、出典が明確でない情報は採用しないルールを設けることも効果的です。

著作権・コンプライアンス違反リスク

AIが生成したコンテンツが既存の著作物に類似していたり、業界の規制に違反している可能性があります。特に画像生成やテキスト作成において、意図せず他者の権利を侵害してしまうリスクがあります。

法的リスクを回避するため、生成されたコンテンツの利用前には必ず類似性チェックを実施しましょう。また、業界特有の規制や法令に関する知識を持つ担当者による最終確認も欠かせません。

社内ガイドラインを作成し、どのような用途でAIを使用して良いか、避けるべき用途は何かを明確に定めることが重要です。

従業員の抵抗・スキル格差リスク

年代や職種によってAIへの理解度や受容度に大きな差が生じ、組織内に分断が生まれる可能性があります。特に年配の従業員やデジタル機器に慣れていない従業員の抵抗が強い場合があります。

段階的な教育プログラムにより、全従業員が無理なくAIを活用できるレベルまで底上げすることが重要です。個人のスキルレベルに応じたカスタマイズされた研修を実施し、誰一人取り残さない体制を構築しましょう。

モチベーション維持のため、小さな成功体験を積み重ね、AI活用による業務改善効果を実感してもらうことも大切です。

【関連記事】

生成AIを導入したのに活用できない…企業に共通する6つの落とし穴と対策

過度な依存・思考停止リスク

AIに頼りすぎることで、従業員の判断力や創造性が低下してしまう危険性があります。AIの提案をそのまま採用し、自分で考えることを放棄してしまう状況は避けなければなりません。

人間の判断力維持のため、AIと人の役割分担を明確化し、最終的な意思決定は必ず人間が行うルールを徹底しましょう。AIはあくまでサポートツールであり、思考を代替するものではないことを組織全体で共有することが重要です。

創造性を損なわない活用方法を模索し、AIを使って効率化した時間をより付加価値の高い業務に充てる仕組みを構築することが大切です。

投資対効果未達リスク

導入したものの期待した効果が得られず、投資が無駄になってしまうリスクがあります。特に明確な目標設定や効果測定を行わないまま導入を進めると、このような事態に陥りやすくなります。

ROI測定の適切な方法を確立し、定期的に投資対効果を検証することが不可欠です。期待値の調整も重要で、過度な期待は挫折の原因となるため、現実的な目標設定を心がけましょう。

軌道修正のタイミングを見極め、うまくいかない場合は早期に方向転換する柔軟性も成功には欠かせません。

【2025年最新】中小企業におすすめの生成AIツール比較

中小企業がAI導入で成功するためには、自社の規模や用途に最適なツールを選択することが重要です。

市場には多種多様なAIツールが存在するため、それぞれの特徴を理解し、費用対効果を考慮した選択が求められます。以下では、特に中小企業におすすめの5つのツールを詳しく紹介します。

【関連記事】

【2025年版】中小企業におすすめのAIツール15選|選び方・導入ロードマップも解説

ChatGPT

最も知名度が高く、初心者にも使いやすい生成AIツールです。文書作成、メール作成、アイデア出しなど、幅広い業務に対応できる汎用性の高さが特徴となっています。

無料版でも十分な機能があり、中小企業の導入第一歩として最適です。有料版のChatGPTPlusでは、より高速な処理と最新機能の利用が可能になります。日本語対応も優秀で、自然な文章生成ができるため、ビジネス文書の作成に重宝します。

API連携により他のツールとの組み合わせも容易で、段階的な拡張が可能な点も中小企業にとってメリットといえるでしょう。

参考:ChatGPT

【関連記事】

中小企業のChatGPT活用法15選|導入方法から業務別プロンプト例まで徹底解説

Claude

Anthropic社が開発した高性能な文章生成AIで、長文処理と自然な文章作成に優れています。最大20万トークン(日本語で約15万文字)という大容量のテキストを一度に処理でき、契約書の要約や長文レポートの作成が得意です。

安全性と信頼性を重視した設計となっており、企業利用における信頼度が高いのが特徴です。特に人間らしい自然な文章を生成する能力が高く評価されており、顧客向けの文書作成にも適しています。

ConstitutionalAIという手法により、有害な出力を抑制する仕組みが組み込まれているため、コンプライアンスを重視する企業でも安心して利用できます。企業向けプランのClaudeforBusinessでは、セキュリティ機能がさらに強化されており、より安全な業務環境での活用が可能です。

参考:Claude

MicrosoftCopilot

MicrosoftOffice製品に組み込まれた生成AI機能で、WordやExcel、PowerPointでの作業を大幅に効率化できます。既存の業務フローを大きく変えることなく、AI機能を導入できるのが最大のメリットです。

Officeを日常的に使用している企業であれば、学習コストを最小限に抑えてAI活用を始められます。プレゼン資料の作成やデータ分析、メール作成など、オフィス業務全般をサポートします。

企業向けライセンスでは、セキュリティとコンプライアンス機能も充実しており、安心して利用できる環境が整備されています。

CanvaAI

デザインプラットフォーム「Canva」に組み込まれた画像生成機能で、非デザイナーでも簡単に利用できる点が魅力です。豊富なテンプレートと組み合わせることで、SNS投稿やプレゼンテーション、チラシなどを短時間で作成できます。

基本機能は無料で利用でき、導入ハードルが低いのも特徴です。チーム機能も充実しており、複数メンバーでのデザイン作業にも対応可能です。マーケティング素材の作成において、外注コストを大幅に削減できます。

中小企業のブランディングや販促活動において、プロレベルのデザインを手軽に作成できる強力なツールです。

参考:Canva AI

NotionAI

クラウド型ワークスペース「Notion」に統合されたAIアシスタントで、チーム作業の効率化に特化しています。ドキュメント作成からタスク管理、ナレッジベースの構築まで、Notionの豊富な機能と連携してAI支援を受けられます。

プロジェクト管理やチーム間の情報共有が活発な組織では、AIによる議事録作成や進捗レポートの自動生成が威力を発揮します。情報の整理と生成を同時に行えるため、業務の一元化が図れます。

すでにNotionを使用している企業はもちろん、情報管理の効率化を図りたい企業にとって価値の高いソリューションといえるでしょう。

参考:Notion AI

【知らないと損】中小企業が使える生成AI関連の補助金・助成金制度

「生成AIの導入には、やはりコストがかかる…」。そうお考えの中小企業の経営者様も多いことでしょう。しかし、その導入コストの負担を大幅に軽減できる可能性があることをご存知でしょうか。

現在、国や地方自治体は、中小企業の生産性向上やDX推進を強力に後押しするため、様々な補助金・助成金制度を用意しています。この章では、生成AIツールの導入にも活用できる代表的な支援制度をご紹介します。知らないだけで損をしてしまうことのないよう、ぜひチェックしてください。

【関連記事】

中小企業向けAI導入支援会社の選び方|おすすめ5社比較と成功のポイント

AI研修で活用できる助成金完全ガイド|申請方法から注意点まで解説

国が主導する代表的な補助金(IT導入補助金など)

生成AIツールの導入を検討する際に、まずチェックしたいのが、国が実施している「IT導入補助金」です。これは、中小企業・小規模事業者等の生産性向上を目的として、ITツールの導入費用の一部を補助してくれる、非常に人気の高い制度です。

生成AIツールの年間ライセンス費用なども、この補助金の対象となる可能性があります。ただし、申請にはいくつかのポイントがあります。

- 制度の概要

- 目的:中小企業の生産性向上を目的としたITツールの導入支援

- 対象経費の例:ソフトウェア購入費、クラウドサービス利用料(最大2年分など)、導入関連費など

- 申請時の注意点

- 公募期間:申請期間が定められており、事前の準備が不可欠

- 審査:申請すれば必ず採択されるわけではなく、事業計画などの審査がある

- 対象ツール:補助対象となるのは、事前に「IT導入支援事業者」によって登録されたツールに限られる

出典:IT導入補助金2025

これらの条件をクリアする必要はありますが、うまく活用すれば導入コストを大幅に抑えることが可能です。

地方自治体(都道府県・市区町村)独自の支援制度

国の制度と合わせて必ず確認したいのが、自社が事業所を構える都道府県や市区町村が独自に実施している支援制度です。「DX推進補助金」や「AI導入支援助成金」といった名称で、中小企業にとって使いやすい制度が見つかることが少なくありません。

これらの制度を見つけるためのポイントと相談窓口は以下の通りです。

- 効果的な探し

- Web検索:「(都道府県名) DX 補助金」や「(市区町村名) AI 助成金」といったキーワードで検索

- 公式サイトの確認:各自治体の産業振興課などの担当部署のウェブサイトを定期的にチェックする

- 頼れる相談窓口

- 地元の商工会議所・商工会

- 各都道府県に設置されている「よろず支援拠点」

国の制度よりも補助率が高かったり、より小規模な投資も対象になったりする場合があります。人気の補助金は公募開始後すぐに締め切られることもあるため、日頃からの情報収集が鍵となります。

まとめ|中小企業が選ぶべき生成AI活用の道筋

中小企業の生成AI導入は、人材不足や業務過多といった経営課題を解決する強力な手段です。重要なのは一気に大規模導入するのではなく、無料ツールから始めて段階的に拡大し、従業員の理解を得ながら社内に浸透させることです。

成功企業の共通点は、経営者自らが実践し、明確な目標設定のもとで継続的な改善を行っていることでした。 セキュリティリスクや品質管理などの注意点を適切に対策すれば、文書作成から顧客対応まで幅広い業務で大幅な効率化を実現できます。

2025年はAI活用による企業格差が決定的になる年です。まずは、段階的な導入を検討してみてはいかがでしょうか。より効果的な活用には、適切な研修体制の構築も重要な要素となります。

中小企業の生成AI導入に関するよくある質問

- Q何から始めれば良いかわかりません。

- A

まずは無料のChatGPTで日常業務の一部を試してみることをおすすめします。メール作成や資料の下書きなど、リスクの少ない業務から始めて効果を実感しましょう。段階的に範囲を広げることで、組織全体の理解も深まります。

- Qセキュリティ面は問題ありませんか?

- A

機密情報を入力しないルールの徹底が最も重要です。 社内情報の機密レベルを分類し、AIツールへの入力可否を明確に定めましょう。また、企業向けプランの利用や、オンプレミス型のソリューション検討も選択肢の一つとなります。

- Q従業員が使いこなせるか心配です。

- A

段階的な研修プログラムの実施が効果的です。個人のスキルレベルに応じたサポート体制を構築し、成功事例の共有によりモチベーションを維持しましょう。年代や職種による理解度の差も考慮した、きめ細かい教育が必要です。

- Q期待した効果が出ない場合どうすれば良いですか?

- A

目標設定の曖昧さや活用範囲の限定が原因として考えられます。具体的なKPIの再設定と、より広範囲での活用検討が必要です。また、業務プロセス自体の見直しも併せて行うことで、より大きな効果を得られます。

- Q他社との差別化につながりますか?

- A

AIツール自体ではなく、活用方法や組み合わせで差をつけることが重要です。 自社の業務特性に合わせたカスタマイズや、独自のワークフロー構築により競争優位を築けます。創意工夫により、同じツールでも異なる価値を生み出せます。

- Q新しいツールへの移行タイミングはいつですか?

- A

現在のツールでは解決できない課題が明確になった時点が適切です。 また、大幅な機能向上や新機能のリリースも検討のきっかけとなります。ただし、従業員の習熟度や導入コストも総合的に判断することが大切です。

- QAI人材をどう育成すれば良いですか?

- A

社内外の研修機会の提供と、実践的なプロジェクトへの参画が重要です。専門知識の習得と並行して、ビジネス課題解決能力の向上も図ることが大切です。外部専門家との連携により、より効率的な人材育成も可能になります。