会議のたびに手間のかかる議事録作成に追われていませんか?近年では、AIを活用して会議の音声を自動で文字起こしをし、要点を要約してくれる「AI議事録ツール」が注目されています。

ZoomやTeamsなどのWeb会議サービスに対応したツールも増え、業務の効率化に欠かせない存在となりつつあります。

そこで本記事では、おすすめのAI議事録ツールを11種類を紹介します。選び方や活用メリットもわかりやすく解説しているので、ぜひ参考にしてください。

なお、SHIFT AIでは、こうしたAIツールの選定や導入支援、社内定着を見据えたオンラインセミナー(ウェビナー)を実施しています。また、AIの使い方が学べるeラーニングコンテンツも提供しています。AI活用を本格化させたい方は、ぜひご相談ください。

\ 組織の実務力を底上げできる生成AI研修プログラム /

AIによる議事録作成とは?

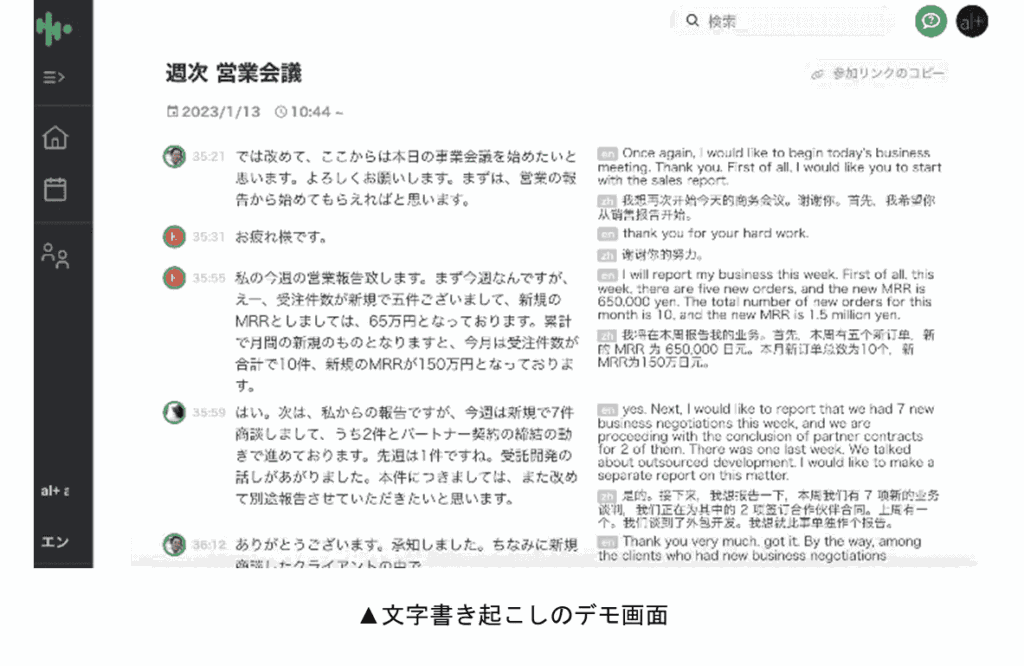

AIによる議事録作成とは、会議中の音声をAIが自動で認識・解析し、文字起こしや要点の要約を行う仕組みのことです。AIとは「人工知能」のことで、人間のように言葉を理解し、処理・判断できる技術を指します。

AI議事録作成においては、発言をリアルタイムでテキスト化したり、録画データをもとに後から文字起こしや要約を行ったりと、従来は人の手で行っていた作業を効率化できるのが特徴です。

今はZoomやGoogle Meetなどのオンライン会議と連携できるツールも多く、さまざまな企業で導入が進んでいます。

今注目のAI議事録ツール11選ご紹介

早速、2025年最新のAI議事録ツールを11選ご紹介します。ぜひそれぞれの内容を比較検討してみてください。

- Notta

- AI議事録取れる君

- AI GIJIROKU

- Otter.ai

- スマート書記

- Rimo Voice

- Yomel

- Toruno

- Google Meet

- ChatGPT

- ユーザーローカル音声議事録システム

それぞれ見ていきましょう。

①Notta

画像引用:Notta

「Notta(ノッタ)」は、AIを活用した高精度な自動文字起こしツールです。リアルタイムでの音声認識や、録音済みの音声ファイルの文字起こしに対応しており、1時間の音声をわずか5分でテキスト化できます。

さらに、ChatGPTを活用したAI要約機能により、長文の議事録も瞬時に要点を抽出し、効率的な情報整理が可能です。

ZoomやMicrosoft Teams、Google MeetなどのWeb会議ツールとの連携もスムーズで、会議内容を自動で文字起こし・要約し、共有リンクを通じて担当者と簡単に情報共有できます。

また、58言語に対応し、42言語への翻訳機能も備えているため、国際的なビジネスシーンでも活用されています。デバイス間のクラウド同期により、PCやスマートフォンからいつでもアクセス・編集が可能で、場所を選ばずに作業を進められます。

②AI議事録取れる君

画像引用:AI議事録取れる君

「AI議事録取れる君」は、株式会社ALMが提供する議事録作成支援ツールです。高精度な音声認識技術を活用し、会議の音声をリアルタイムで文字起こしし、AIによる自動要約機能で要点を簡潔にまとめます。

会議のURLを入力するだけで議事録作成が自動化されます。また、複数人の話者を識別し、それぞれの発言を正確に記録する機能も備えているのが魅力です。

さらに、翻訳機能やリアルタイム共同編集機能、なども搭載されており、グローバルなチームや多拠点での会議にも対応しています。月額980円(税別)から利用でき、初期費用は無料です。導入実績は1,500社を超え、多くの企業で議事録作成の効率化に貢献しています。

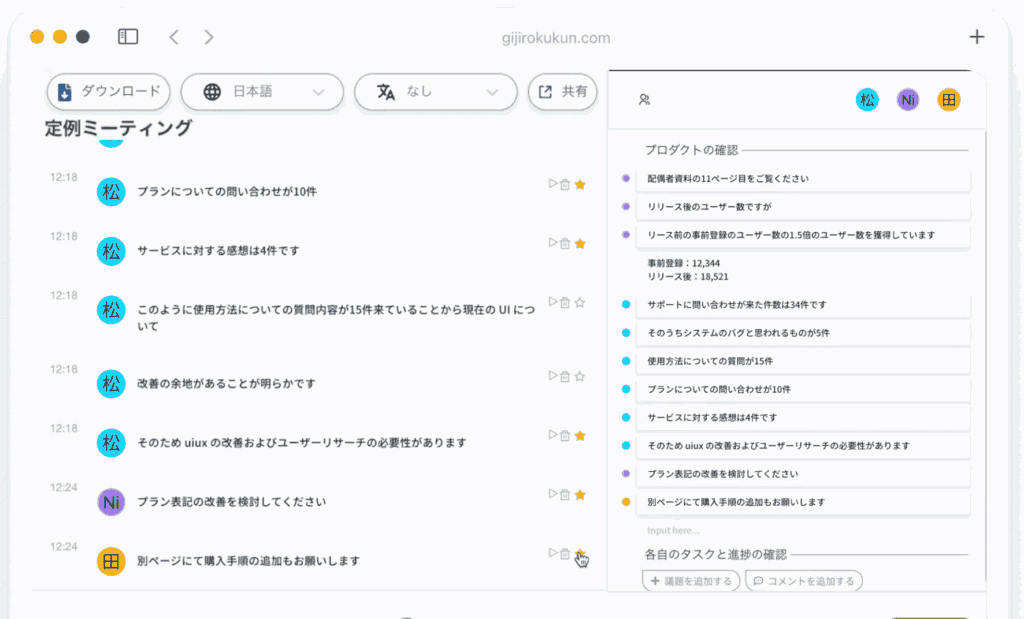

③AI GIJIROKU

画像引用:AI GIJIROKU

「AI GIJIROKU」は、株式会社オルツが提供するAI議事録作成ツールで、会議の音声をリアルタイムで文字起こしし、議事録を自動生成します。高い音声認識精度を誇り、ZoomやTeamsなどのオンライン会議ツールと連携可能です。

また、30ヶ国語以上のリアルタイム翻訳機能を備えており、国際的な会議にも対応しています。ユーザーの声紋を事前登録することで、話者識別精度が99.8%に達し、複数人の会議でも発言者の特定が可能です。

さらに、AI要約機能やパーソナライズ機能など、多彩な機能も搭載しており、業務効率化に貢献します。料金プランは、個人向けの月額1,500円から法人向けの月額200,000円まで幅広く用意されており、さまざまなニーズに対応しています。

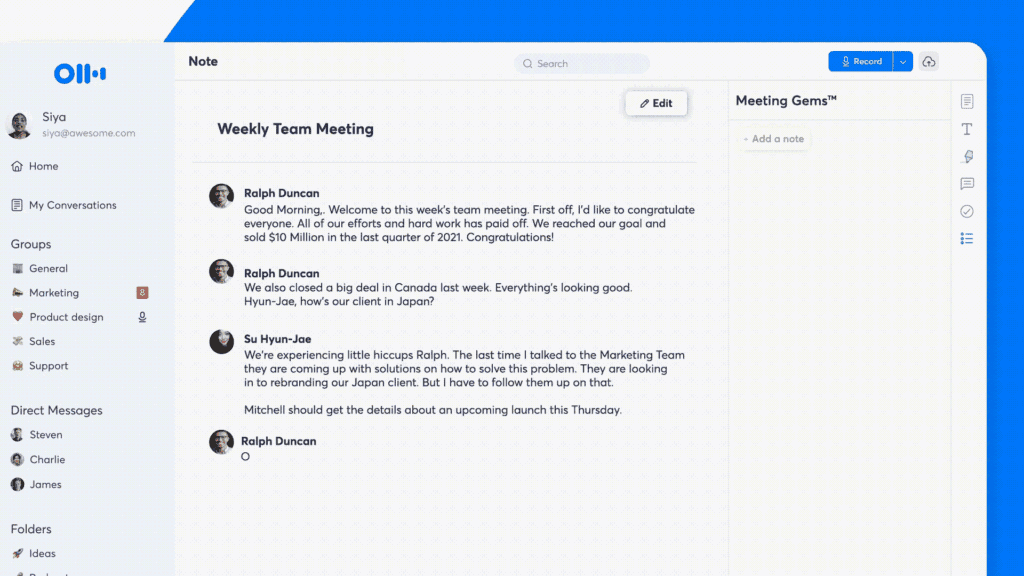

④Otter.ai

画像引用:Otter.ai

「Otter.ai(オッター・エーアイ)」は、会議やインタビュー、講義などの英語音声をリアルタイムで文字起こしし、要点を自動で要約するAI議事録ツールです。話者識別機能により、誰が何を話したかを明確に記録でき、議事録作成の効率化に貢献します。

ZoomやMicrosoft Teams、Google Meetなどの主要なオンライン会議ツールと連携することが可能です。また、クラウドベースで動作するため、PCやスマートフォンからいつでもアクセス・編集ができます。

無料プランでは、毎月300分までの文字起こしが可能で、有料プランにアップグレードすることで、より多くの機能を利用できます。ただし、日本語には対応していないため、英語以外の言語で使用する際は注意しましょう。

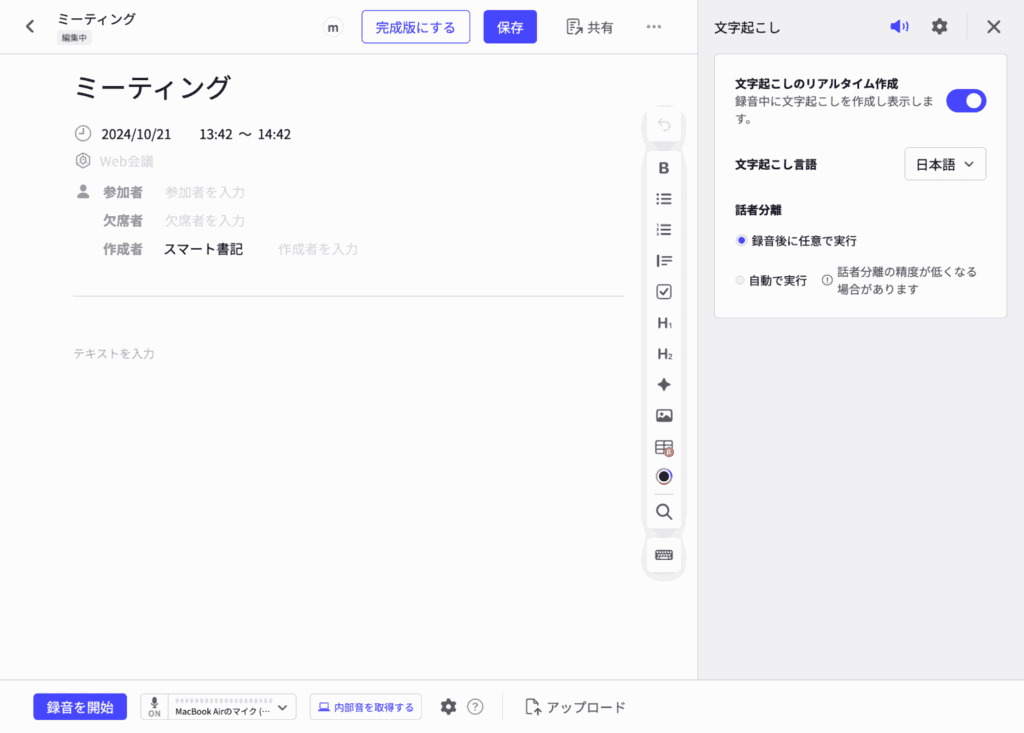

⑤スマート書記

画像引用:スマート書記

「スマート書記」は、エピックベース株式会社が提供するAI議事録作成支援ツールです。会議の音声をリアルタイムで文字起こしし、AIが自動で要約や要点抽出を行うことで、議事録作成の工数を最大90%削減します。

また、話者分離機能により、誰が何を話したかを正確に記録でき、専門用語の登録やフィラー除去機能も備えています。

さらに、タイムスタンプ機能を利用することで、重要な発言をピンポイントで聞き直すことが可能です。

セキュリティ対策も充実しており、企業の重要な情報も安全に取り扱えます。スマート書記を活用することで、議事録作成の手間を大幅に削減し、業務効率の向上が期待できるでしょう。

⑥Rimo Voice

画像引用:Rimo Voice

Rimo Voiceは、日本語に特化したAI技術を活用し、音声データを自動で文字起こし・要約できるクラウド型ツールです。録音データをアップロードするだけで、発言内容をすばやくテキスト化し、要点をAIが抽出して要約を自動生成します。

ChatGPTとの連携により、長文の記録でも内容を一目で把握でき、確認・共有の手間を減らします。動画や音声と同期表示されるため、重要なシーンの振り返りも効率よく行えるでしょう。無料トライアルがあるので、気軽にお試しできるのが特徴です。

⑦Yomel

画像引用:Yomel

「YOMEL(ヨメル)」は、アーニーMLG株式会社が提供するAI議事録作成ツールで、会議の音声を自動で文字起こしし、要点を要約する機能を備えています。

操作はシンプルで、専用アプリをインストールし、会議中に「YOMELボタン」をクリックするだけで、発言内容がリアルタイムでテキストにできます。議事録は自動で要約され、重要な発言にはブックマークを付けて整理が可能です。

会議終了後には、議事録のURLを生成し、参加者と簡単に共有できます。

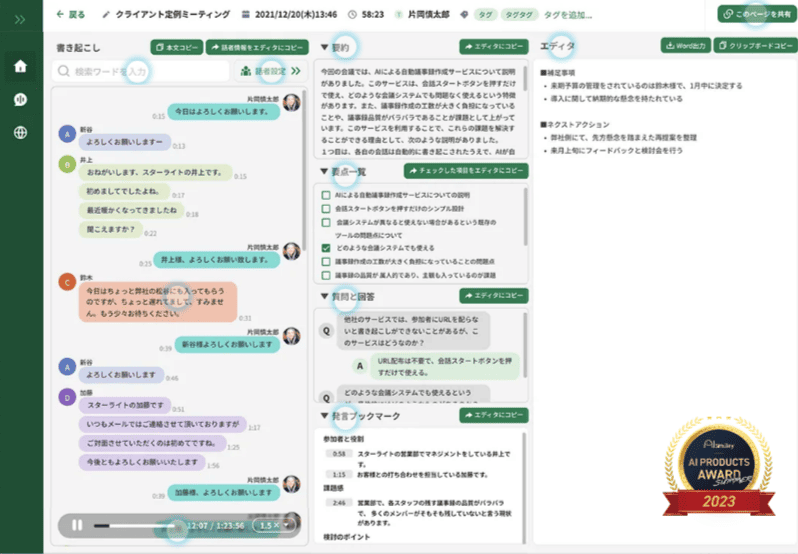

⑧Toruno

画像引用:Toruno

「Toruno(トルノ)」は、リコーが提供するクラウド型の会議記録サービスです。音声や動画ファイルの起こし、録音、画面キャプチャを組み合わせて、会議内容を記録します。

また、会議中の重要な発言にはブックマークを付けて整理もでき、後から振り返りやメンバーとの共有が容易になります。記録されたデータはクラウド上に保存され、URLとパスコードを使って関係者と簡単に共有できるのが特徴です。

さらに、ユーザー辞書機能で単語を登録することで、業界用語や社内用語の認識精度を高められます。

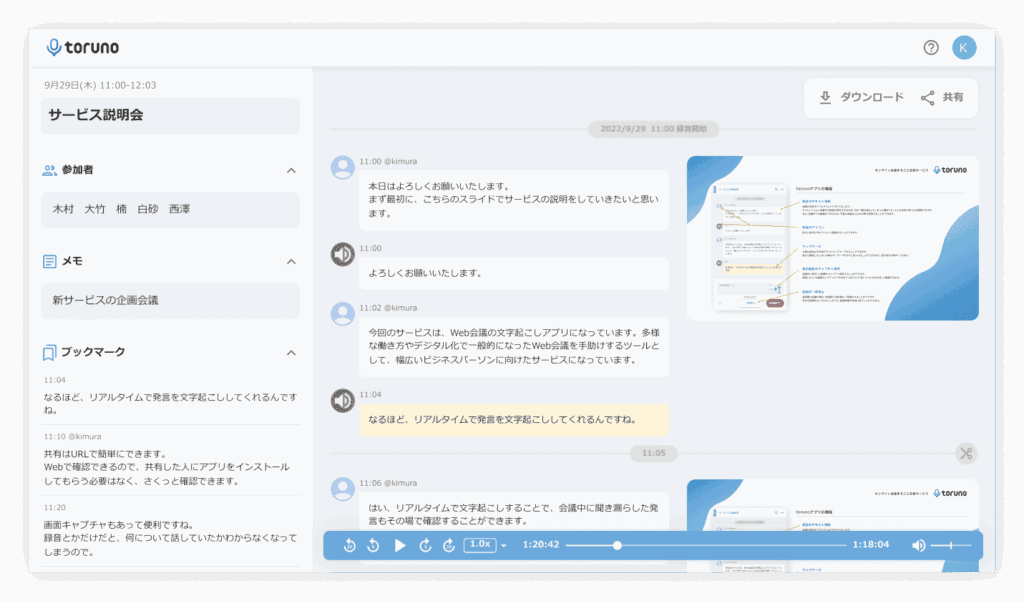

⑨Google Meet

画像引用:Google Meet

「Google Meet(グーグルミート)」は、Googleが提供するオンラインビデオ会議ツールで、ブラウザ上で全機能を利用できる手軽さが特徴です。アプリのインストールが不要で、Googleアカウントがあればすぐに会議を開始できます。

文字起こし機能が付いているため、議事録の文章作成を自動で行えます。簡単な文字起こしだけであれば、GoogleMeetで十分かもしれません。

最大250人までの参加が可能で、画面共有やチャット機能など、ビジネスシーンに必要な機能が使えるのが魅力です。

また、AIを活用した背景ぼかしやノイズキャンセリング、ポートレート補正などの映像・音声の最適化機能も充実しています。GoogleカレンダーやGmailとの連携により、会議のスケジューリングや参加もスムーズに行えます。

さらに、Google Workspaceの一部として提供されており、ドキュメントやスプレッドシートとの共同編集もリアルタイムで可能です。

⑩ChatGPT

画像引用:ChatGPT

もしチャットボットを自社開発する場合、ChatGPTをチャットボットに組み込んで利用することができます。

「ChatGPT」は、OpenAIが独自開発した対話型AIで、人間のように自然な会話ができることが特徴です。ユーザーの質問や指示に対して、文脈を理解しながらテキストで応答し、文章作成、要約、翻訳、アイデア出し、プログラミング支援など幅広い用途に対応します。

日本語を含む多言語に対応しており、ビジネスや教育、個人利用まで柔軟に活用可能です。ChatGPTはWebブラウザや専用ツールで手軽に使え、ChatGPT Plusでは高性能モデル(GPT-4)も選択できます。

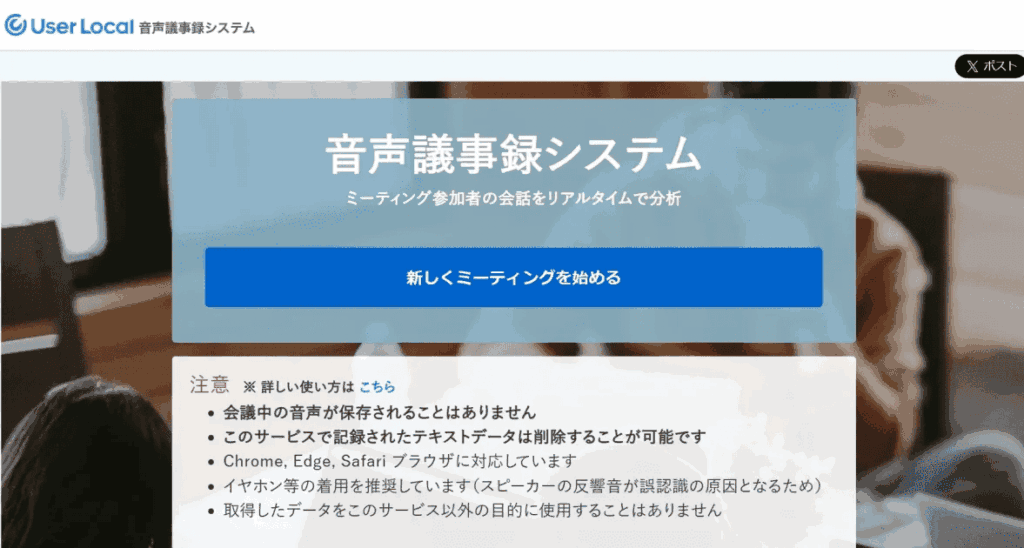

⑪ユーザーローカル音声議事録システム

画像引用:ユーザーローカル音声議事録システム

ユーザーローカル音声議事録システムは、株式会社ユーザーローカルが提供する無料のAI議事録作成ツールです。会議中の音声をリアルタイムで文字起こしし、発言内容を自動で記録・分析します。特に、テキストマイニング技術を活用して、会話の流れや頻出ワードをワードクラウドで可視化し、感情認識機能により発言のポジティブ・ネガティブを時系列で判定することが可能です。

また、複数の話者の音声認識に対応しており、明確に記録できます。ブラウザベースで動作し、Chrome、Edge、Safariに対応しているため、インストール不要で手軽に利用できます。

会議中の音声は保存されず、テキストデータも後から削除可能なため、セキュリティ面でも安心です。

AI議事録ツールの選び方は?失敗しないための5つの視点

AI議事録ツールは現在、多くの企業からさまざまな機能・価格帯で提供されています。便利なツールですが、自社に合わないサービスを選ぶと、かえって業務の手間がかかります。

ここでは、導入時に押さえておきたい失敗しないためのコツを5つまとめました。

- 文字起こしの精度が高いか

- 会議の要点を自動で要約できるか

- データ保護・セキュリティ対策を徹底しているか

- ビデオ会議ツールと連携できるか

- 自社の会議・規模に合ったプランか

選び方①文字起こしの精度が高いか

まず注目したいのが文字起こしの精度の高さです。

話し言葉特有の省略表現や言い回し、業界ごとの専門用語、略語などが正確に認識されるかは、ツールの性能に大きく左右されます。

さらに、複数人が発言する会議では、それぞれ何を話したのか正しく区別できる話者識別機能の有無も重要です。認識精度が低いと、後の修正作業が増え、業務効率化の効果が薄れてしまうため、事前に無料トライアルで精度を確認するのがおすすめです。

選び方②会議の要点を自動で要約できるか

AI議事録ツールには、会議内容を自動で要約する機能が搭載されているものがありますが、精度はツールによって差があります。

「そのまま報告書に使えるレベル」のタイプもあれば、「軽い修正が必要」なタイプもあるため、導入前にサンプルで確認することが大切です。

特に、長時間の会議では、重要なポイントだけを簡単に抽出できる要約機能があると、読み返す人の負担を軽減でき、レポート作成や報告業務もスムーズになります。効率的な情報整理には欠かせない機能の1つです。

選び方③データ保護・セキュリティ対策を徹底しているか

AI議事録ツールは会議の内容を記録するため、機密情報を取り扱う場面も少なくありません。そのため、セキュリティ対策がしっかりしているかは非常に重要です。

例えば、以下のようなセキュリティがあると安心です。

- 通信内容が外部から読み取られないように暗号化されているか(SSL/TLS)

- 録音データが国内の安全なサーバーに保存されているか

- 国際的な情報保護の認証(ISO27001)を取得しているか

- 社内の他システムと連携できる「シングルサインオン(SSO)」に対応しているか

上記のような対策があれば、アクセス管理がしっかり行えます。

選び方④ビデオ会議ツールと連携できるか

AI議事録ツールを選ぶ際は、普段使っているビデオ会議ツールとスムーズに連携できるかを確認しましょう。ZoomやGoogle Meet、Microsoft Teamsなどと連携できれば、ミーティングやインタビュー時の録音を自動で取得し、そのまま話した言葉を文字に起こしてくれます。

例えば、Nottaやスマート書記はZoomと自動連携できるため、会議中に面倒な設定をする必要がなく、リアルタイムで議事録作成が進みます。使い勝手に直結するため、連携機能は重要なチェックポイントです。

選び方⑤自社の会議・規模に合ったプランか

AI議事録ツールは、無料プラン、月額固定料金、従量課金制(文字起こしの時間や回数に応じて請求)など、会社ごとに料金体系が異なります。

ミーティングの頻度や会議の時間、使用人数に応じて、無駄な費用がかからないプランを選ぶことが大切です。また、法人利用の場合は、契約形態やエンタープライズ版により、管理機能やセキュリティの追加オプションが選べることもあります。導入前に予算や請求サイクルも含めて比較検討しましょう。

AI議事録ツールを導入する3つのメリット

AI議事録ツールを自社に導入するメリットはいくつか挙げられます。ここでは主に3つのメリットを解説しているので、ぜひ参考にしてください。

- 議事録作成の工数が大幅に削減できる

- 会議内容の可視化と共有がスムーズになる

- 「社内ナレッジ(知見)」として資産化できる

メリット①議事録作成の工数が大幅に削減できる

まず、議事録作成の工数を減らせるのがメリットです。

AI議事録ツールは、会議中にリアルタイムで発言を文字起こしし、会議終了後すぐに要点を自動で整理・共有できます。そのため、これまで1時間以上かかっていた議事録作成も、数分〜十数分で完了させられるでしょう。

例えば、タイムスタンプ機能を使えば、発言とメモをひも付けて記録できるため、重要な議題だけを簡単に聞き直せます。作業時間の削減だけでなく、記録の精度や共有スピードの向上にもつながるでしょう。

メリット②会議内容の可視化と共有がスムーズになる

AI議事録ツールを使うことで、会議の音声をそのままテキスト化し、要点をまとめた要約版もすぐに作成できます。使い方も簡単で、クラウド上に保存された議事録はリアルタイムで共有できるため、聞き逃しや対面不参加のメンバーにも素早い情報伝達が可能です。

出張中の社員や別拠点のスタッフにも同じ内容を届けられるため、社内の情報格差をなくす仕組みが実現します。効率的な情報共有の手段として、日常的に使う価値の高いツールです。

メリット③「社内ナレッジ(知見)」として資産化できる

AI議事録ツールを活用すれば、会議ごとの内容がテキスト形式で自動保存され、社内ナレッジとして蓄積されていきます。

表記の統一や要点の抽出も自動化されるため、過去の議事録をキーワードで横断検索しやすく、「以前のプロジェクトでの変更点」や「過去の合意内容」も見つけやすいのが特徴です。

また、メールのやり取りよりも整理された形式で情報を残せるため、確認する作業を大幅に軽減できます。AIを使えば使うほど学習認識が進み、議事録の精度も向上する点がメリットです。

AI議事録ツールはどんな企業・チームにおすすめ?

ここからは、どのような企業やチームにAI議事録ツールが向いているのかを詳しく解説します。社内の業務効率化や情報共有に課題を感じている組織にとって、AIによる議事録作成は業務改善の鍵となります。

IT企業・ベンチャー

人員リソースの限られるベンチャー企業では、AIに任せることでスタッフの負担がかからず、生産性を向上できます。AIツールなら、商談中にノートを取る時間も不要で、発言内容を自動的に記録してくれるのが魅力です。

初期設定や基本機能はシンプルなツールが多く、アップデートも随時行われているため導入後のメンテナンスも安心です。顧客の評価や問い合わせの履歴をもとに、機能改善が行われているツールを選ぶと、長期的に活用しやすくなります。

リモートワーク主体の組織

異なる場所からメンバーが参加するリモート会議では、情報の共有漏れや発言の取り間違いが起こりがちです。AI議事録ツールを活用すれば、会議中の発言をリアルタイムでテキスト化し、正確に保存できます。

後から参加したメンバーや欠席者にも、自動的に情報が共有できます。データはクラウドに保存され、必要に応じて削除・共有が可能です。AI議事録ツールによって、プライバシーポリシーや利用規約に基づいた安全な運用ができるでしょう。

ただし、導入する前は、問い合わせ対応やサポート体制を確認することも忘れないようにしてください。

公共機関・行政

自治体や行政機関では、法令や条例に基づく議事録の保存義務があり、内容の正確性や記録の継続性が求められます。AI議事録ツールを導入することで、会議の音声を自動的に記録・テキスト化し、効率的に保存・共有できます。

例えば、利用規約で示されたとおり、セキュリティ面やプライバシーポリシーへの配慮が徹底されており、信頼性の高い運用が可能です。会議終了後すぐにデータ化されるため、手動作業を軽減でき、自治体DX(※)の流れにも対応できます。

(※)地方自治体が行政サービスや業務プロセスにデジタル技術を導入し、住民サービスの向上や職員の業務効率化を図る取り組みのこと

まとめ︰AIを活用して議事録を効率よく作成しよう

文字起こしの精度や要約機能、ビデオ会議ツールとの連携、セキュリティ、料金体系など、検討すべきポイントは多岐にわたります。

企業の規模や業種、会議の頻度によって最適なサービスは異なりますが、ツールを上手に使い分けることで、議事録作成の負担を軽減し、社内ナレッジの蓄積にもつなげられます。

SHIFT AIでは、AI議事録をはじめとするAIツールの選定・導入支援、活用方法のレクチャー、組織内への定着化までを一貫してサポートしています。

ツール単体ではなく、業務フロー全体に最適化した形で導入することで、より高い効果を実感していただけます。

まずは無料相談から、お気軽にお問い合わせください。

\ 組織の実務力を底上げできる生成AI研修プログラム /