現在、数多くの企業でAIを活用し、業務効率化や自動化を進めています。AIの発展に伴い、今後もこの流れは加速するでしょう。

そのような状況の中、「AI人材という言葉を耳にしたけど、具体的にどんな人のことを指すのだろう」「社内にAIに詳しい人がおらず困っている」という方もいるでしょう。

そこで、この記事ではAI人材の概要や役割、企業にとってのメリットなどを解説します。活用事例も紹介するので参考にしてみてください。

なお、SHIFT AIでは、AI人材育成のための研修を行っています。研修を通してAIの基礎知識を身につけることが可能です。無料で相談を実施しているので、興味のある方はお気軽にお問い合わせください。

\ 組織に定着する生成AI導入の進め方を資料で見る /

AI人材とは?企業経営における重要性

AI人材とは、その名の通りAIに詳しい人材のことを指します。

まず、AI人材は最も根本の概念である「AIとは何なのか」を理解しています。また、AIを使って生成できるものや使い方を分かってることも特徴です。

AIについての基礎知識があり、機能を理解して業務に活用できればAI人材と呼べるでしょう。研究者レベルの深い専門知識がなくとも、一定の知識をもとにAIを使いこなせればAI人材だと言えます。

もちろん、AIの専門知識がある従業員もAI人材です。大学などでAIについて学び、エンジニアやデータサイエンティストといった職種で実務経験がある専門家も該当します。

AI人材が必要とされている背景

それでは、AI人材はなぜ企業から必要とされているのでしょうか?その背景には業務効率化やデータ活用、新たなビジネスの創出などの複合的な要因があります。

まず注目したいのが、業務の効率化・自動化によるコスト削減ニーズです。AIを活用することで、これまで人手で行っていた業務を自動化できるようになります。書類整理や文章作成、画像編集などの定型業務は、AIがある程度代わりに行えるのです。さまざまな企業でAIの導入が進んでおり、それに伴ってAIを使いこなせる人材ニーズが高まっています。

データ活用による意思決定の高度化もAI人材が注目されている要因です。AIは大量のデータを分析し、予測や最適な選択肢を提示する能力に優れています。漸進的な体質の企業では、過去の販売データや顧客属性を分析させ、データをマーケティングに活かす試みが進んでいます。データを適切に活用できる人物が求められているのです。

加えて、AIの使い方のレクチャーや活用コンサルティングといった新たな事業を始める企業も現れており、その観点からもAI人材は求められているのです。

今後もAIの発展に伴い、AI人材の需要は増していくでしょう。

AI人材が企業で担う役割

ではAI人材は企業でどのような役割を担うのでしょうか。ここでは、代表的な4つの役割について紹介します。

- AI活用の推進

- AIを利用した実務

- データ分析・意思決定

- AIの開発・実装

AI活用の推進

最も一般的な役割が、AI活用を推進する役割です。社内の各部門と連携しながら、AI導入の目的を明確化し、スケジュール管理や予算調整を行うなど、導入を進める役割を担います。また、AIの利活用に対する社内の理解促進や、導入後の業務改善支援といった役割も果たします。

AIの導入を進め、業務に活かせるように運用体制を整えていく存在だと言えるでしょう。

企業によって異なりますが、AI導入の推進部署が設置される、AI導入チームを各部署に配置するといった体制が一般的です。

AIを利用した実務

AI人材は、実際にAIを使って実務を行います。

例えば、ChatGPTで資料作成をする、広告のバナーを作成するといった業務が代表的です。AIの豊富な知識をもとに、生成AIなど実際に使い業務効率化を図ります。

実務内容は企業によってさまざまですが、AIによる簡易的な書類作成や資料作成、会議音声の書き起こしなど簡単な内容が一般的でしょう。また、Webサイトのテンプレート生成といった形で、代替ではなく補助的な役割として使うこともあります。

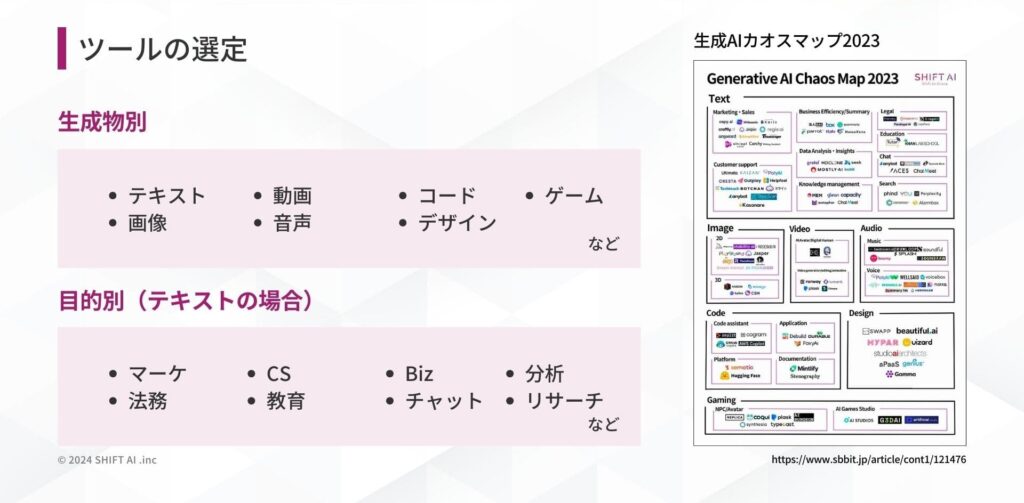

なお、生成AIを使ってできることはとても幅が広いです。

AI人材は、AIの多様な機能を活かし、さまざまな実務を担当します。現在はAIの限定的な運用が一般的ですが、機能の進化とともに今後は業務範囲も拡大するでしょう。

データ分析・意思決定

AIの機能をより深く活用し、データ分析や意思決定を行うこともあります。

AIは過去のデータを分析することが得意です。さまざまな角度から分析を行い、需要予測やトレンド予測などを実施してくれます。その機能を活かし、プロダクトのターゲット選定や販売時期の決定といったマーケティングを実施します。そして、投資判断や部署の方針決定を行うのです。

また、データをもとに経営層に戦略を説明するなど、橋渡し役としても重要な役割を果たします。

AIの開発・実装

AIの開発や実装もAI人材が担う役割です。

AIの深い専門知識を活かし、自社内もしくは販売目的のプロダクトを開発します。エンジニアやデータサイエンティストがこの役割に該当します。

機械学習モデルの設計・構築、データの収集・解析、コーディング、起動テストなど、開発に関わる幅広い業務を担当します。また、プロダクトリリース後には、定期的なアップデートや急なトラブルへの対処など、運用も担うことが一般的です。

AI人材を活用するメリット

さまざまな役割を果たすAI人材ですが、具体的にどんなメリットをもたらすのでしょうか。ここでは、企業がAI人材を活用することで得られるメリットを紹介します。

- 組織のデジタル文化醸成ができる

- AIの導入がスムーズに進む

- AIを社内で開発・運用できる

- 業務の効率化につながる

- 正確に経営判断を行える

- コスト削減につながる

それぞれ詳しく見ていきましょう。

組織のデジタル文化を醸成できる

まず、デジタルへの抵抗を払拭できる点がAI人材のメリットです。

AI人材が社内にいれば、AIについてのレクチャーやより効率のいいAIの運用を行えます。従業員に「AIを使うことで業務負担が減る」と認識してもらえるため、デジタルツールなどの導入を前向きに感じてもらえます。

社内に1人AIに詳しい人材がいるだけで、よりデジタルに寛容な組織が構築しやすくなるはずです。アナログな経営を脱却したい場合には大きなインパクトをもたらしてくれるでしょう。

AIの導入がスムーズに進む

AIの導入を進めやすくなることもメリットだと言えます。

AI人材は、AIの使い方や活用場面を理解しているため、より社内でAIをうまく活用しやすくなるはずです。社内の従業員に適時指導を行う、活用が進みやすい組織を作るといった形で貢献してくれるでしょう。

「AIを導入したのはいいけど、使い方が分からない」「質の高い成果物を生成できない」といったトラブルを回避しやすくなるはずです。

AIを社内で開発・運用できる

高度なAI人材がいる場合、AIの開発・運用が行えます。

AIの専門家がいれば、自社用のAIを開発することができるのです。他社のプロダクトを導入せずに済むため、長い目で見たときにコストカットになるでしょう。また、社内特有の書類を作成できる機能を追加するなど、自社に適した形にカスタマイズできるため、より業務効率化ができるAIを導入しやすくなります。

定期的なメンテナンスを外注する必要もなくなるため、運用費の削減にもつながるはずです。

業務の効率化が実現できる

AI人材は、業務フローの見直しやAIツールの導入を通じて、業務の自動化・最適化を推めます。これまで人手で行っていた作業が効率化され、従業員の負担軽減や生産性向上につながります。特に、定型業務の自動化には大きな効果を発揮するでしょう。例えば、簡易的な書類作成や文字起こしなど比較的簡単な業務は、AI人材であればほとんどAIで代替できてしまうでしょう。

また、AIでWebサイトのテンプレートをAIで作って修正する、といったようにAIを補助的に使いながら業務を進めることも可能です。

AI人材を活用することで、幅広い業務をよりスピーディーに進められるでしょう。

正確な経営判断が可能になる

正確な経営判断が可能になることも大きな利点です。

AI人材は、膨大なデータをもとにした分析・予測モデルの構築を行い、意思決定の精度を高めます。AIで過去の商品の販売データや顧客情報を分析し、需要を予測したり、より商品が売れやすいターゲットを導き出したりするのです。一例を挙げると、商品を購入した顧客の年齢や性別、居住地などをAIで分析し、どんな人が商品を購入しているかを整理することが該当します。

AI人材はAIをうまく活用できるため、多角的でより正確な分析を実施可能です。今まで気付かなかった商品の販売傾向や需要にも気づける可能性も広がります。

AIに知識のあるAI人材だからこそ、より踏み込んだデータ分析が可能となるはずです。勘や経験に頼った判断ではなく、データドリブンな経営判断を行えるようになり、経営戦略の強化に直結するでしょう。

コスト削減につながる

コスト削減もAI人材を活用するメリットだと言えます。

前の見出しでもふれた通り、AIをうまく使える人材を配置することで業務効率化が進めば、作業時間が減るはずです。また、AIを活かして多くの業務量をこなせるため、新たに従業員を採用するコストも減るでしょう。

人件費や求人費などのコストを大幅な削減につながります。限られたリソースを最大限に活かし、より少数精鋭で会社を運用しやすくなることも、AI人材を活用する大きなメリットです。

AI人材を活かした成功事例5選

さまざまな恩恵をもたらすAI人材は、すでに多くの企業で活用が進められています。ここでは、AI人材の活用を進めた企業事例を紹介します。

- 日清食品ホールディングス|社員がAIツールを使いこなし業務時間を79時間短縮

- 住友商事株式会社|ツールの活用で議事録作成時間を1/2に

- ヤマト運輸株式会社|高度な専門知識を持つ人材を育成しAI開発に成功

- 鈴茂器工株式会社|AI人材の活用で需要予測の精度向上

- LINEヤフー株式会社|AIの補助で1日のコーディング時間を約1~2時間削減

幅広い内容の活用例を紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

日清食品ホールディングス|社員がAIツールを使いこなし業務時間を79時間短縮

日清食品ホールディングスは業務効率化を目的に、社内専用にカスタマイズしたAIチャットサービスである「NISSIN AI-chat」を導入しました。同時に、従業員に活用例を提示する、プロンプトのテンプレートを公開する、といった対策を進めました。

結果、社内でうまくAIチャットの活用が進み、1年間で1人あたりの労働時間が平均79時間少なくなりました。従業員のAIリテラシーが向上し、AIの基本的な使い方を理解するに至ったためです。

従業員のAIリテラシーを底上げする形でAI人材を育成し、ツールの活用をうまく進めた事例だと言えるでしょう。

出典:日清が社員に専用「ChatGPT」を導入した結果。1人あたり年79時間超&年18万円を削減 | Business Insider

住友商事株式会社|ツールの活用で議事録作成時間を1/2に

住友商事株式会社は、Microsoftが開発したAIチャットサービスの「Copilot」を全従業員向けに導入しました。また、同時に研修も実施し、適切なプロンプトの学習も進めました。

その結果、AIの使い方がわかる従業員が増え、業務への活用が進む結果となりました。議事録の作成時間は以前に比べて半分になっています。

出典:「Microsoft 365 Copilot」活用支援・研修|サービス紹介資料 – MANA(マナ)

ヤマト運輸株式会社|高度な専門知識を持つ人材を育成しAI開発に成功

ヤマト運輸株式会社では、社内のエンジニアが独学でAIについて学習を進めていました。しかし、専門領域ではなかったため、実務レベルのAIは開発できずにいました。

そこで、外部のeラーニングサービスを活用。従業員にディープラーニングの画像認識モデルを制作するスキルを習得するための講座を受講させました。

その結果、講座終了から1年で物体検出システムを実装できるまで、技術レベルが向上しました。研修を活用し高度な専門知識を持つ人材を育成した企業事例です。

出典:無限の可能性を秘めた最新技術とビジネスをつなぐエンジニアを目指して – 株式会社STANDARD

鈴茂器工株式会社|AI人材の活用で需要予測の精度向上

鈴茂器工株式会社は、外部のAI人材と協力して需要予測の精度向上に取り組みました。自社商品がどのタイミングでどれだけ売れるのかを正確に把握し、適切な生産計画を立てるためです。

同社は約2か月間、AIの専門家と協力し、需要予測モデルを開発。営業担当者の販売実績などをAIに学習させ、いつどんな商品が売れているかを洗い出しました。

その結果、商品の販売傾向が明確になり、適切な量を生産しやすくなりました。

AIの専門家を活用し、データ分析を進めて業務効率化を図った事例です。

出典:経済産業省『2021年度AI Quest 中小企業と外部AI人材の協働事例集』に鈴茂器工の事例が掲載されました

LINEヤフー株式会社|AIの補助で1日のコーディング時間を約1~2時間削減

LINEヤフー株式会社はエンジニアの業務を円滑にするため、コードの自動生成に特化したAIである「GitHub Copilot for Business」を導入しました。加えて、ツールの使い方や著作権侵害を防ぐ講習を実施しています。

コードの大枠をAIで作って修正するという流れでプログラミングを進める形が定着する結果となりました。また、1人あたりの1日にコーディングにかかる時間が約1〜2時間短くなる効果もありました。

社員の教育を行い、AIを補助役として活用できる人材が増えた結果だと言えるでしょう。

出典:LINEヤフーの全エンジニア約7,000名を対象にAIペアプログラマー「GitHub Copilot for Business」の導入を開始

AI人材を社内で活用する方法

企業に恩恵をもたらすAI人材ですが、自社に合う人材をどう探せばいいのでしょうか。AI人材の代表的な探し方は2つあります。

- 社内で育成する

- 外部から採用する

それぞれ解説していきます。

社内で育成する

まず視野に入れたいのが、社内で育成する方法です。

「ちょっとした書類の作成など業務をAIで進めたい」「AIツールを使いこなせる人材が欲しい」といった場合には、自社で育成を進められるでしょう。従業員がAIの基礎知識を身につけ、ツールを使いこなして業務を進められるようになります。また、自社の業務内容を理解している社員がAIスキルを身につけることで、より実践的で成果につながるAI活用が可能です。

育成の第一歩として有効なのが、AIの基礎研修の実施です。この段階では、社員に対して「AIとは何か」「AIで何ができるのか」といった基本的な理解を促します。AIに対する漠然とした不安や誤解を解消することで、AI活用への心理的ハードルを下げ、業務への応用イメージを持ってもらうことができるでしょう。もし社内にAIに詳しい従業員がいなければ、外部の講座やサービスを活用するといいでしょう。

AIの使い方を知識として学んだあとは、実際の業務に少しずつ取り入れてもらうことが重要です。たとえば、日常業務でのデータ活用や、簡単なAIツールの操作から始め、徐々に活用範囲を広げると無理なく慣れていくことが可能です。

このように、AIを座学的に理解してもらうことから始め、簡単な業務からAIを取り入れていくことで、自然とAIを使いこなせる人材を育成できるでしょう。

外部から採用する

次に、外部から採用を進める方法も選択肢の1つです。

自社でAI人材を育成するリソースや予算が足りない、即戦力が欲しいなどのケースでは採用を進めるのが適切でしょう。また、エンジニアやデータサイエンティストなど、高度な専門知識を持った人材は、採用で社内に取り入れる企業が多いです。イチから社内で深い知識を持つ社員を育て、実務で活かせるレベルに育てるには、大変な労力がかかります。

自社で任せたい業務との親和性を考えながら、採用を進めるといいでしょう。

AI人材を活用するためのポイント

AI人材を社内に配置することで、会社経営に大きくプラスになります。より恩恵を大きくできるよう、ここでは、AI人材をうまく活用するためのポイントを解説します。

- 経営層がAIについて理解を深めておく

- AI人材が活躍できる組織体制を作る

- PDCAサイクルをまわす

それぞれ見ていきましょう。

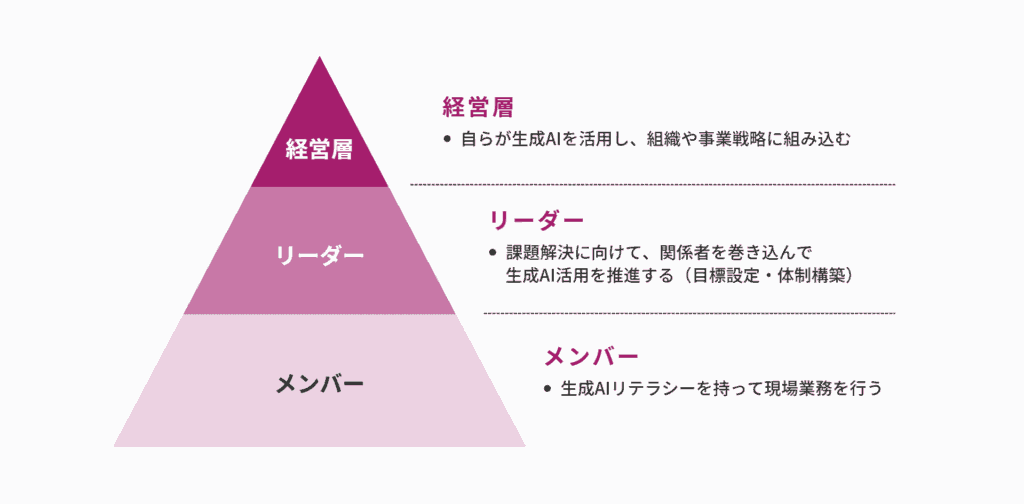

経営層がAIについて理解を深めておく

まず何より大切なのが、経営層がAIについて十分な理解を持つことです。

AIの基本的な仕組みや活用事例、導入によって期待できる効果などをトップが理解していなければ、社内全体にAI活用の意義が伝わらず、現場も動きにくくなります。経営層がリーダーシップを発揮し、AI推進の方向性を示すことが、社内のAI活用を加速させるカギとなります。また、経営層が知識を持っておくことで導入の効果やコストを適切に判断できます。

従業員のAI研修に経営層も参加するなど、積極的にAIについて理解を深めることが重要です。AIの機能や使い方など、基本的な知識は持っておくことが望ましいでしょう。

AI人材が活躍できる組織体制を作る

次に重要視したいのが、AI人材が活躍できる組織の構築です。AIの活用は一部の専門職に限らず、全社的な取り組みでなければ成果を上げることが難しい領域です。そのためには、社内全体に対してAI導入の目的や意義、基本的な仕組みを丁寧に共有し、理解を深めることが欠かせません。「AIは特別なものではなく、業務改善や価値創出のためのツールである」という意識を浸透させることが、活用促進の第一歩となります。

また、AIの活用を社員一人ひとりの行動につなげるためには、成果に対するインセンティブの仕組みを設けることも有効です。たとえば、AIを使って業務効率化やコスト削減に貢献した場合に、その実績を人事評価や給与に反映させるなど、積極的な活用を促す制度があると、社員のモチベーション向上につながります。

組織の構造としては、経営層が適切にAI活用の方針を定め、各部門やチームごとにリーダーを配置しつつ、従業員が実務を行うのが理想です。

PDCAサイクルをまわす

AI人材の起用後も、PDCAサイクルを継続的に回す仕組みが重要です。起用前後の効果測定や改善点の洗い出し、活用範囲の見直しなどを行うことで、さらなる業務効率化につながります。

AIの活用状態をきちんと評価できるよう、指標を設定して、導入前と導入後で比較するなどの対策をしましょう。指標は企業や業務内容によっても変わりますが、労働時間や書類作成数といった業務量など、具体的に数値化できるものが望ましいでしょう。また、従業員にアンケートを取るなどして、効果を確かめるのも手段です。

まとめ:AI人材を活用して企業の成長につなげよう

AI人材の活用は、業務効率化や正確な経営判断、コストカットなどさまざまな面でメリットがあります。今後の競争を生き抜くためにも、AI人材の育成・採用を実施する企業は増えていくでしょう。

AI人材をうまく活用するためには、従業員のリテラシーを向上させ、AI人材が活躍できる組織づくりを進めることが重要です。研修などを活用して、社内で人材を育成しながらAIを業務に取り入れていくのが効果的です。

AI人材の活用を進め、競争力を高めていきましょう。

なお、SHIFT AIでは、AI人材育成のための研修を行っています。AIの基礎知識や基本的な使い方を学ぶことができます。このサービスは、AI人材の育成や活用を進める第一歩になるはずです。

無料で相談を実施しているので、興味のある方はお気軽にお問い合わせください。

\ 組織に定着する生成AI導入の進め方を資料で見る /