深刻な人手不足に悩む企業が急増する中、自動化技術による解決が注目されています。2025年現在、日本の労働人口は減少の一途をたどり、従来の採用・教育手法では限界が見えてきました。

一方で、RPA・AI・ロボティクスなどの自動化技術は飛躍的に進歩し、多くの企業で人手不足解消の切り札として活用されています。しかし、自動化導入には適切な戦略と手順が不可欠です。

本記事では、人手不足を自動化で効果的に解決するための具体的手法を、技術選定から段階的導入、成功のポイントまで体系的に解説します。限られた人材で最大の成果を上げたい経営者・管理職の方は、ぜひ参考にしてください。

「必須ノウハウ3選」を無料公開

- 【戦略】AI活用を成功へ導く戦略的アプローチ

- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン

- 【現場】正しいプロンプトの考え方

人手不足が深刻化する理由と自動化が必要な背景

現在の日本では、構造的な労働力不足により自動化導入が急務となっています。単なる一時的な人材難ではなく、社会全体の変化によって引き起こされている根本的な問題です。

この状況を正確に理解することで、なぜ自動化が人手不足解決の最も有効な手段なのかが明確になります。

少子高齢化で労働人口が減少しているから

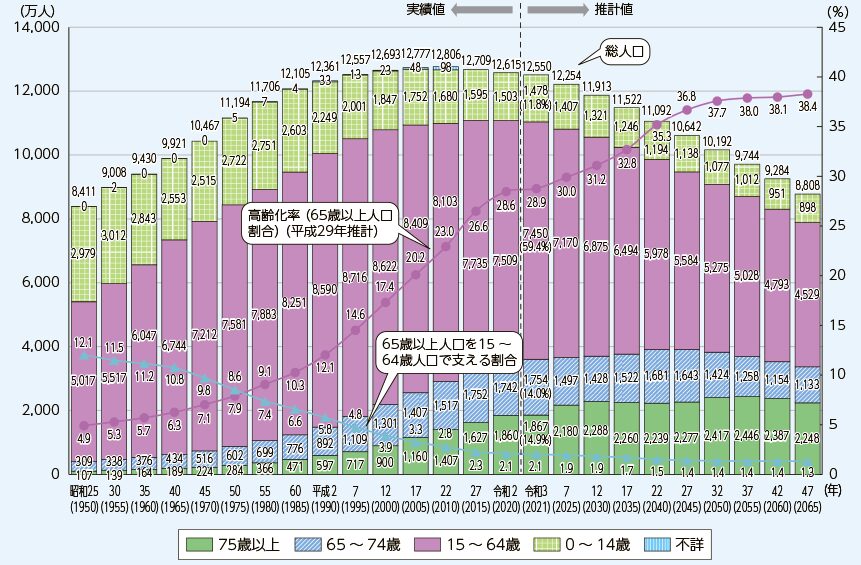

出典:第1部 特集 情報通信白書刊行から50年~ICTとデジタル経済の変遷~|総務省

日本の生産年齢人口(15~64歳)は1995年をピークに減少を続けています。総務省のデータによると、1995年の約8,717万人から2021年には約7,450万人まで減少し、2050年には5,275万人(2021年から29.2%減)にまで落ち込む見込みです。

この減少スピードは想像以上に深刻。約30年間で2,000万人以上の働き手が減少する計算になります。特に地方では若年層の都市部流出も重なり、人材確保がより困難な状況です。

企業がどれだけ採用活動に力を入れても、そもそも働く人の絶対数が足りない状況。だからこそ、人に頼らない自動化システムの構築が不可欠なのです。

業務量は増加しているのに人材確保が困難だから

労働人口が減る一方で、企業の業務量は増加の一途をたどっています。デジタル化の進展、顧客ニーズの多様化、コンプライアンス強化など、従来以上に複雑で量の多い業務が求められているのが実情です。

製造業では多品種少量生産への対応、サービス業では24時間対応の需要増加が典型例。しかも、求められるスキルレベルも年々高くなっており、即戦力となる人材の採用はさらに困難になっています。

結果として「やるべき仕事は増えるが、それをこなす人がいない」という深刻なギャップが生まれています。この構造的な問題を解決するには、人の代わりに働く自動化技術の活用が現実的な解決策となります。

従来の採用・教育手法では限界があるから

従来型の採用・教育アプローチでは、現在の人手不足に対応できません。終身雇用を前提とした長期的な人材育成や、OJTによるスキル習得には時間がかかりすぎるためです。

現代の労働市場では転職が当たり前となり、せっかく育成した人材も他社に流出するリスクが高まっています。また、若年層の製造業離れやサービス業への就職忌避も進んでおり、そもそも応募者が集まらない業界も増加中。

さらに、高度な専門スキルを持つ人材は大手企業に集中しがちで、中小企業での確保は極めて困難。このような状況下では、人材に依存しない自動化システムこそが持続可能な事業運営の鍵となります。

人手不足解消に効果的な自動化技術の種類

人手不足を解決する自動化技術は、業務の特性に応じて使い分けることが重要です。現在利用可能な主要技術は、RPA・AI・ロボティクスの3つに大別されます。

それぞれの特徴と適用範囲を理解することで、自社に最適な自動化戦略を立てることができます。

💡関連記事

👉人手不足を解消する15の方法|従来手法+AI戦略で効率化を実現する最新戦略

RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)を活用する

RPAは人間がパソコンで行う定型作業を自動化する技術です。データ入力、帳票作成、システム間のデータ転記などの繰り返し業務を、24時間休まずに正確に処理できます。

導入のハードルが比較的低く、プログラミング知識がなくても設定可能な製品が多いのが特徴。初期投資も数十万円から始められるため、中小企業でも導入しやすい技術といえます。

事務職の人手不足に悩む企業では、RPAによって月間数百時間の工数削減を実現した事例も多数報告されています。特に経理・人事・営業事務などの定型業務が多い部門で高い効果を発揮します。

AI・機械学習で業務を自動判断させる

AIは人間の判断力を要する業務を自動化できる画期的な技術です。画像認識による品質検査、自然言語処理による顧客対応、予測分析による需要予測など、従来は人間にしかできなかった業務が可能になります。

特に熟練者の経験や勘に依存していた業務で威力を発揮。製造業の設備保全では、AIが異常の兆候を事前に検知し、計画的なメンテナンスを可能にしています。

また、ChatGPTなどの生成AIは文書作成や顧客対応を大幅に効率化。従来なら専門知識が必要だった業務も、AIのサポートにより非専門者でも対応可能になりつつあります。

導入コストは高めですが、複雑な判断を伴う業務の自動化により、高度なスキルを持つ人材の不足を補完できる点が大きなメリットです。

産業ロボット・協働ロボットで物理作業を代替する

産業ロボットは製造現場の人手不足解決に直結する技術です。溶接、塗装、組み立て、搬送などの物理的な作業を人間に代わって実行し、24時間連続稼働も可能です。

従来の産業ロボットは安全柵で囲まれた専用エリアでの稼働が一般的でしたが、近年は人間と同じ空間で働く協働ロボットが普及しています。安全性を確保しながら、より柔軟な作業が実現できるようになりました。

特に重労働や危険作業、精密作業での活用が進んでおり、作業者の負担軽減と品質向上を同時に実現できます。少子高齢化で若い力仕事要員の確保が困難な現在、ロボットによる代替は現実的な解決策となっています。

初期投資は数百万円~数千万円と高額ですが、人件費削減効果と品質向上により、多くの企業で2~3年での投資回収を実現しています。

人手不足対策の自動化を成功させる段階的導入手順

自動化導入の成功には、計画的な段階的アプローチが不可欠です。一度に大規模な変更を行うとリスクが高く、従業員の抵抗も生まれやすくなります。

3つのフェーズに分けて着実に進めることで、効果を最大化しながらリスクを最小限に抑えることができます。

💡関連記事

👉生成AI導入のすべてがわかる決定版!メリット・手順・注意点を徹底解説

第1段階|業務分析で自動化対象を特定する

まずは現在の業務プロセスを詳細に分析し、自動化に適した作業を洗い出します。全業務をリストアップし、「繰り返し頻度」「作業時間」「ミス発生率」「属人性の高さ」の4つの観点で評価することが重要です。

最も効果が見込める業務は、毎日発生する定型作業。データ入力、帳票作成、在庫管理、顧客対応など、ルールが明確で判断要素が少ない業務から優先的に選定しましょう。

この段階では現場の従業員へのヒアリングも欠かせません。分析結果をもとに、投資対効果の高い業務から順次自動化を進める計画を策定します。

第2段階|小規模テストで効果を検証する

選定した業務の一部で小規模なテスト導入を実施し、実際の効果を検証します。いきなり全社展開するのではなく、限定的な範囲で試験運用することで、問題点の早期発見と対策が可能です。

テスト期間は通常1~3ヶ月程度に設定。この間に「作業時間の短縮効果」「エラー率の改善」「従業員の負担軽減」「システムの安定性」を定量的に測定します。

重要なのは失敗を恐れないこと。テスト段階で問題が見つかれば、本格導入前に修正できるため、むしろコスト削減につながります。

第3段階|全社展開で本格運用を開始する

テストで効果が確認できれば、段階的に適用範囲を拡大して全社展開を進めます。ただし、一度に全部門に展開するのではなく、部門ごとに順次導入していくことが成功の鍵です。

展開時には必ず従業員向けの研修を実施。自動化システムの操作方法だけでなく、導入の目的や期待される効果も丁寧に説明し、理解と協力を得ることが重要です。

運用開始後も継続的な改善が必要です。月次で効果測定を行い、問題があれば迅速に対応する体制を整えておきましょう。

人手不足解消に最適な自動化ツールの選び方

自動化ツールの選択は、導入効果を左右する最も重要な判断です。現在市場には数百種類のツールが存在し、機能・価格・サポート体制も大きく異なります。

自社の課題と予算に最適なツールを選定することで、投資対効果を最大化できます。

業務内容に応じてRPA・AI・ロボットを選択する

業務の特性を正確に把握し、最適な技術を選択することが成功の第一歩です。定型的なパソコン作業にはRPA、判断を伴う業務にはAI、物理的な作業には産業ロボットが適しています。

事務作業の自動化なら「UiPath」「Automation Anywhere」「WinActor」などのRPAツールが効果的。データ入力や帳票作成では月間数十時間の工数削減が期待できます。

顧客対応や画像認識が必要な業務では、ChatGPTやGoogle Cloud AIなどのAIサービスを活用しましょう。製造現場での重労働や危険作業には、ファナックやABBの産業ロボットが実績豊富です。

予算規模に合わせてツールのグレードを決定する

初期投資額と運用コストのバランスを考慮し、現実的な予算内で効果を出せるツールを選びます。クラウド型の低コストツールから大規模なオンプレミス型システムまで選択肢は幅広いのが現状です。

中小企業なら段階的に機能を拡張できるクラウド型RPAがおすすめ。「Microsoft Power Automate」なら既存のOffice環境との連携もスムーズで、導入ハードルが低くなります。

大企業では包括的な自動化プラットフォームも選択肢に。「Blue Prism」「Automation Anywhere」のエンタープライズ版なら、全社的な自動化戦略を統一的に管理できます。

導入サポート体制を重視してベンダーを選定する

技術的なサポート体制の充実度は、導入成功を大きく左右する要因です。ツールの機能だけでなく、導入支援・研修・保守体制も含めて総合的に評価する必要があります。

特に重要なのは、日本語サポートの充実度。海外製ツールでも国内代理店が手厚いサポートを提供している場合は安心です。また、同業他社での導入実績があるベンダーなら、業界特有の課題にも対応可能。

導入前の無料トライアルや概念実証(PoC)を積極的に活用しましょう。実際に自社の業務で試すことで、カタログスペックでは分からない使い勝手や効果を確認できます。

人手不足対策の自動化成功のためのポイント

自動化導入を成功させるには、技術面だけでなく組織面での取り組みが不可欠です。多くの企業が技術選定に注力する一方、従業員の理解獲得や体制構築を軽視して失敗しています。

以下の5つのポイントを押さえることで、人手不足解消という本来の目的を確実に達成できます。

従業員の理解を得るために段階的な説明を行う

自動化導入への従業員の不安や抵抗感を解消するため、丁寧な説明と対話が必要です。「仕事を奪われる」という恐怖心から、自動化に反対する従業員が出ることは珍しくありません。

効果的なアプローチは、自動化の目的を明確に伝えること。人員削減ではなく、より価値の高い業務への集中が真の狙いであることを具体例とともに説明します。

導入前には必ず説明会を開催し、質疑応答の時間を十分に確保しましょう。従業員の声に耳を傾け、懸念点には真摯に回答することで信頼関係を築けます。

自動化推進チームを設置して責任者を明確化する

自動化プロジェクトを推進する専任チームの設置と、明確な責任体制の構築が成功の鍵です。片手間での取り組みでは、技術的な課題や組織的な抵抗に適切に対応できません。

推進チームには、経営層・IT部門・現場部門から代表者を選出。特に現場を熟知したキーパーソンの参画は、実用性の高いシステム構築に欠かせません。

プロジェクトマネージャーには、技術知識と組織調整力を兼ね備えた人材を配置します。定期的な進捗報告と課題解決のための権限を与えることで、スピーディーな意思決定が可能になります。

継続的な改善とスキルアップ研修を実施する

自動化システムは導入後の継続的な改善により、真の効果を発揮します。運用開始時は期待通りの効果が出ないことも多く、地道な改善活動が不可欠です。

月次の効果測定会議を設置し、「処理時間」「エラー率」「従業員満足度」を定量的に評価します。問題があれば迅速に対策を講じる仕組みを構築しましょう。

従業員向けのスキルアップ研修も重要な要素です。自動化により生まれた時間を活用し、より高度な業務に対応できる人材を育成することで、組織全体の競争力向上につながります。

技術的トラブルに備えて専門サポート体制を整備する

自動化システムの安定稼働を確保するため、技術的なサポート体制の構築が必須です。システム停止は業務に直接影響するため、迅速な復旧体制を事前に準備する必要があります。

社内にIT専門人材がいない場合は、外部のサポートサービス活用も検討しましょう。24時間対応可能なヘルプデスクや、リモートでの緊急対応サービスなどが有効です。

また、システムの定期メンテナンス計画も重要。予防保全的なアプローチにより、大きなトラブルを未然に防げます。バックアップ体制の整備も忘れずに行いましょう。

自動化後の人材を付加価値業務に再配置する

自動化により生まれた人的リソースを、より戦略的な業務に活用することが人手不足解消の最終目標です。単純に人員を削減するのではなく、組織全体の生産性向上を目指します。

具体的には、顧客対応の質向上、新商品開発、マーケティング強化など、人間にしかできない創造的な業務への配置転換を検討しましょう。従業員のスキルや適性を考慮した適材適所の配置が重要です。

再配置に際しては、必要に応じて追加の研修やスキルアップ支援を実施。従業員が新しい役割で活躍できるよう、組織として全面的にサポートする体制を整えることが成功の条件となります。

まとめ|人手不足を自動化で解決するには戦略的なアプローチが不可欠

日本の深刻な人手不足問題は、もはや従来の採用・教育手法では解決できません。RPA・AI・ロボティクスなどの自動化技術を活用することで、限られた人材でも最大の成果を生み出すことが可能です。

成功の鍵は、業務分析による適切な対象選定と段階的な導入プロセス。そして何より、従業員の理解を得ながら組織全体で取り組むことが重要です。自動化は人の仕事を奪うものではなく、より価値の高い業務に集中できる環境を作るための手段なのです。

ただし、自動化技術の選定や導入手順を間違えると、期待した効果は得られません。特にAI技術の急速な進歩により、導入方法や活用法も日々変化しています。体系的な知識と実践的なノウハウの習得が、成功への近道といえるでしょう。

人手不足の自動化に関するよくある質問

- Q人手不足の自動化導入にはどれくらいの費用がかかりますか?

- A

導入費用は選択する技術により大きく異なります。RPA導入なら数十万円から始められ、産業ロボットの場合は数百万円~数千万円の投資が必要です。ただし、人件費削減効果により多くの企業で2~3年での投資回収を実現しています。予算に応じて段階的に導入することも可能です。

- Q自動化により従業員が解雇されることはありますか?

- A

自動化の目的は人員削減ではなく、より価値の高い業務への人材配置転換です。定型業務を自動化することで生まれた時間を、顧客対応の質向上や新規事業開発など、人間にしかできない創造的な業務に活用できます。適切な再配置計画により、従業員のスキルアップと企業成長を両立できます。

- Q中小企業でも人手不足の自動化は可能ですか?

- A

中小企業こそ自動化の恩恵を受けやすいといえます。クラウド型RPAなら初期投資を抑えて導入でき、限られた人数で多くの業務をこなす必要がある中小企業では効果が実感しやすいためです。まずは月次の帳票作成やデータ入力など、繰り返し作業の多い業務から始めることをおすすめします。

- Q人手不足解消の自動化で最も効果的な技術は何ですか?

- A

業務内容により最適な技術は異なります。事務作業ならRPA、判断を伴う業務ならAI、物理作業なら産業ロボットが効果的です。重要なのは現在の業務プロセスを詳細に分析し、自社の課題に最も適した技術を選択することです。複数の技術を組み合わせることで、より包括的な自動化も実現できます。

- Q自動化導入後のメンテナンスは誰が行いますか?

- A

社内にIT専門人材がいない場合は、外部サポートサービスの活用が現実的です。多くのベンダーが24時間対応のヘルプデスクや定期メンテナンスサービスを提供しています。また、簡単な操作変更なら現場の担当者でも対応可能な製品が増えており、研修により社内でのメンテナンス体制構築も可能です。